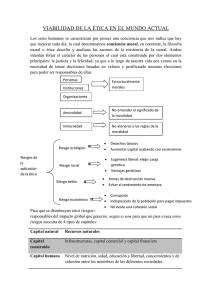

Teoría y práctica de la ética en el siglo XXI

Anuncio