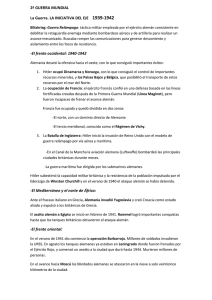

La guerra secreta

Anuncio