La emoción de Racine Conmover al espectador

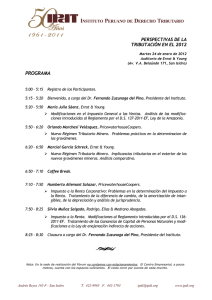

Anuncio

ESCRITURAS una voluntad decididamente transgresora, irreverente e ilógica. Con ellas el artista alemán buscaba la implicación de los lectores ATALANTA Cultura|s La Vanguardia Miércoles, 11 febrero 2009 Max Ernst creó para esta trilogía más de cuatrocientos collages con Novela visual Un volumen compila tres novelas de Max Ernst, figura fundamental del dadá y el surrealismo, salpicadas de imágenes. Toda una transgresión de las reglas del arte y la sociedad de su tiempo 14 Conmover al espectador Max Ernst Tres novelas en imágenes Traducción de Héctor Sanz Castaño ATALANTA 520 PÁGINAS 45 EUROS En Madrid puede verse la exposición ‘Max Ernst, une semaine de bonté –los collages originales’ en la Fundación Mapfre (Pº Recoletos, 23) DANIEL GIRALT-MIRACLE Puede que hoy un libro como este que compila tres novelas de Max Ernst (Brühl, 1891-París, 1976), en el que las imágenes desempeñan un papel fundamental y los textos, cuando los hay, son simples epígrafes, no nos produzca el impacto que causó en su momento, en la época de la protocultura de la imagen, cuando el cine era mudo y en blanco y negro y cuando el grabado sólo estaba al servicio del arte y de los muestrarios comerciales, pero sin duda aún nos sorprende por la originalidad de la propuesta de este artista alemán nacionalizado francés y considerado un indiscutible protagonista del dadá y el surrealismo. Un experimentador incansable Ernst, que siempre fue un inventor de imágenes, un explorador de técnicas (collage, frottage, grattage, decalcomanía, etcétera), un provocador nato, lo que hoy llamaríamos un antisistema, creó para estas tres novelas –La mujer 100 cabezas (1929), Sueño de una niña que quiso entrar en el Carmelo (1930) y Una semana de bondad o los Siete Elementos capitales (1934)– más de 400 collages, realizados a partir del más diverso repertorio de elementos iconográficos extraídos de libros, catálogos, manuales científicos, revistas de moda... que él articuló buscando lo insólito, lo provocador, lo irreverente, lo sobrerreal, lo ilógico, lo violento, lo anticlerical, con el principal objetivo de transgredir las reglas del arte y la sociedad e inventar unas historias que demandaran la implicación in- Teatro La emoción de Racine Jean Racine Berenice Traducción de Albert Mestres ADESIARA 179 PÁGINAS 16 EUROS JORDI GALVES Jean Racine (1639-1699) tiene ese “temblor fijo” que García Lorca atribuía a las Soledades de Góngora, un movimiento, una emoción que está ahí y que va aumentando hasta estallar, hasta llegar al gran final proyectado de sus obras y que siempre es la explosión de una bomba. Se ha dicho con razón que su teatro es el tic-tac de esa bomba, que la angustia crece sin cesar, que nos falta el aire y que el desenlace es lo menos importante frente a la crónica de esa inquietud, de esa an- gustia, frente al retrato de la experiencia de un sufrimiento que no cesa, creciendo sin medida. Por eso Sartre toma Berenice (1670) como modelo de Sin salida. Por eso sus personajes son como los de Beckett, atrapados en un espacio vacío que es metáfora de toda desnudez, de la fragilidad que sentimos ante el dolor de los sentimientos. “No existe, en modo alguno, la necesidad de muertos o sangre en una tragedia, basta con la grandeza de la acción, que los actores sean heroicos, que las pasiones se exciten y que todo se resienta de esa tristeza majestuosa que constituye el placer de la tragedia”, sostiene Racine ante quienes se sorprenden de su teatro. La mayor tragedia es esa. Que no hay muertos ni sangre, que no hay sino un dolor ciego y espeso. Incomprensible. Si Walter Benjamin tenía razón y el temblor es el origen mismo de la belleza del arte, un movimiento creciente le confiere verdad. Esa es la gran lección del barroco. La política, el deber, separan a Tito de Berenice; se quieren pero teligente del lector. No en balde, Ernst fue un artista atípico, iniciado en la filosofía y la psiquiatría, que había vivido los horrores de la Primera Guerra Mundial, que cuando decidió exiliarse a Suiza, en lugar de vivir de acuerdo con los cánones de la tradición burguesa, se transformó en un adalid de la revolución dadaísta, que aún denostando el establishment se casó con Peggy Guggenheim y que acabó sus días en París, donde creó las figuras más fantásticas de su arte. Las 500 páginas de este libro tienen un esclarecedor epílogo de Juan Antonio Ramírez, quien, parafraseando a Goya, ha titulado su texto El sueño de los monstruos produce la (sin)razón, y es que en él estudia lo emblemático y lo narrativo de la novelas visuales de Max Ernst, con lo que se completa el interés de una trilogía que, a pesar del paso del tiempo, no ha perdido ni su frescura ni su capacidad de cautivarnos. | no puede ser, no hay más que hablar. Eso es todo. Es una obra hecha con lo mínimo, en la que el barroco se enrosca sobre sí mismo y más allá de la sofocante acumulación de artificios se llega al colapso, a la completa desnudez. Es como El caballero de la mano en el pecho del Greco, el mayor barroquismo es identificar lo imprescindible, lo esencial. Es la experiencia atroz de lo bulímico, acumular para evacuar hasta quedar en nada. El francés rico y preciosista de Racine también se simplifica al máximo. Dice Berenice: “Acordeu la conducta amb Tit i amb mi sens queixa. / L'estimo, fujo d'ell. Tit m'estima, i em deixa. (...) Tot és a punt. M'esperen. Príncep, no em seguiu mai. / Per última vegada, adéu, senyor meu”. Es el naufragio, es el despojo de la existencia. Es el gran Racine. |