el naufragio del titán

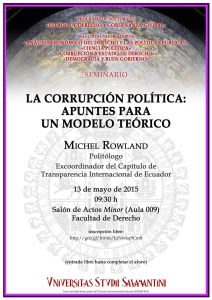

Anuncio