Un Caso de Conciencia

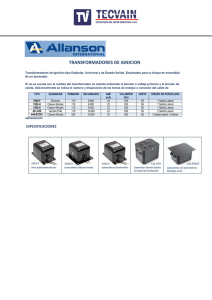

Anuncio