CON ISABEL DESHOJANDO MARGARITAS / Huilo Ruales

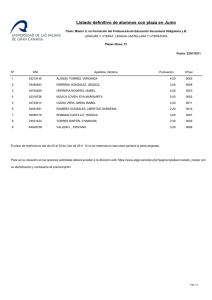

Anuncio

CON ISABEL DESHOJANDO MARGARITAS / Huilo Ruales El pecho se hincha, se hunde, el trabajo de desgaste va por buen camino, lo siniestro se extiende de arriba abajo, pronto tendrá piernas, la posibilidad de arrastrarse. S. Beckett, El innombrable N ada hay más monstruoso que salir a la calle y ver a la gente moviendo sus dos brazos. Dos culebras colgando del cuerpo y que se mueven con una independencia asquerosa. En el lado derecho tengo un muñón y en el izquierdo un brazo común y corriente que culmina en una mano. Al contrario de lo que se piensa –y han pensado algunos ilusos de mí– cuando advertí mi diferencia no me sentí anormal, insuficiente, minusválido. Un escalofrío inevitable me tiró a la radiante y aterradora constatación de que me encontraba en un mundo que más bien era un charco de monstruos. Charco en el cual de alguna manera terminé por adaptarme. Salvo en el asunto pareja y como es comprensible nadie aceptó mi condición. Nadie, hasta que llegó Isabel, que es enfermera oriunda de un sombrío pueblo de la sierra. Noches enteras de reprimidos besos y largos tabacos pasamos con Isabel discutiendo, con ese tono de primigenios padres en el escogitamiento del nombre de su vástago número uno, sobre cuál de sus dos brazos estaba en exceso. Partiendo de que ella y yo necesitábamos los brazos para lo prioritario que era el amor debíamos deshacernos de su brazo derecho. Así mientras con mi brazo izquierdo le enroscaba la cintura o la nuca, Isabel, con el suyo, no tropezaba del mismo lado, pues estaríamos frente a frente. Luego del amor en cuyas caricias y arrebatos bastan dos manos diestras y de distinto sexo, el cuerpo de Isabel se torna para el costado de su muñón y yo me ensamblo como un eco en su dorso, así como si fuésemos un solo cuerpo en reposo. 1 Isabel, que tiene dos esmeraldas en vez de ojos, las humedece y, gatunamente, opina que luego del amor ella preferiría que los rostros se vieran, se besaran con ternura y en esa posición arribaran al sueño. En la práctica le explico el auténtico relajamiento que se obtiene acoplándose con las rodillas plegadas, espalda de Isabel, pecho mío, fetalmente acoplados, casi fusionados, casi repetidos. Isabel, muy delicadamente, arremete por el flanco del hogar y grafica una salida de compras antes del parto, etapa en la que necesitaría más ternura. El muñón suyo está del costado de la pared, su brazo se balancea junto a mi muñón y por último mi brazo se balancea para el costado de la calle. En cambio si su futuro muñón está en el lado izquierdo, podríamos caminar dentro de un tierno abrazo. Victoriosa, prosigue, que esa misma ventaja se extendería en el caso, anhelado por cierto, de que advinieran los hijos. Si era uno los dos podrían tomarlo de sus manos (pese a la música armstrongniana un silencio espeluznante de un segundo y para abajo, como puñalada, nos rodea ese plural: sus manos). Si eran dos, tres, cinco hijos siempre resultaba mucho más conveniente, o si proyectábamos tener un auto, conocer el mundo, etcétera. Y sus ojos, incomprensiblemente, lloran cada vez más esmeraldas y sigue con su artillería, por ejemplo en el trabajo resultaba más provechoso que usara su mano derecha en vez de tener la ardua tarea de convertirse en zurda. Por último, y con sus ojos lanzándome llamaradas, lo que yo era se llamaba Un Gran Egoísta porque –recién– empezaba a darse cuenta de que yo iba en pos de mis conveniencias y por eso mi propósito de privarle de su brazo más hábil y entonces, como cualquier vulgar machista anhelaba sentirme superior y yo era Un Simple Acomplejado y Un Cobarde que nunca había aprendido a aceptar mis limitaciones, camino único por el que hubiese podido superarlas, ahí tenía un mundo lleno de tuertos mudos jorobados tullidos quienes no lo eran en el fondo porque veían a la gente a sus diferencias con amor con generosidad y que por último mi carencia no se ubicaba en mi costado derecho sino en mi cabeza la misma que estaba suficientemente podrida como para pensar que el resto de la gente es la anormal evidencia de que yo era Un Estúpido y basta. El basta fue mío porque debía indicarle que yo, en tanto muñido, había vivido esta escena exactamente una lluvia de veces y que, conse- 2 cuentemente, conocía de las perversiones que cierto tipo de mujeres poseen conmigo, al igual que los pederastas se nutren de niños y los necrófagos de vaginas de muertas y que, justamente, detrás de la maravilla de sus ojos advertía que estaba empozado ese gusto sicópata por el muñón, aunque era indispensable reconocer que no había tenido la precipitación de acariciarlo clitorianamente como suelen en vano intentar un montón de pervertidas. Que la única razón por la que había sido víctima de este engaño radicaba en su mirada, inocentona, en algún costado de su voz, zona en la que había encontrado una soledad similar a la mía pero más honda y menos superable. Que la puerta estaba completamente abierta, que todo estaba a tiempo y que hubiese sido triple tragedia vivir con alguien que interpreta el sacrificio propuesto como un drama vulgar con lo cual mostraba su carencia de sensibilidad hacia la estética, hacia el erótico reto de impugnar la naturaleza, hacia la poética alternativa de amarse entre dos cuerpos –incluidas las almas– solamente por el precioso trabajo de dos manos. Isabel ha vuelto a sentarse al borde de la cama. Una esmeralda incomparable rueda por su mejilla derecha. Se encoge y se expande en sollozos. Mete su moreno rostro en un pañuelo diminuto y, paulatinamente, se encamina hacia la puerta del departamento cuya hoja izquierda está sostenida por mi mano. Sus tacos han descendido cuatro escalones. Se acalla. Gira y en una sola carrera regresa, se mete en mi pecho y como si hablara con él, con us flacura, pronuncia: me quedo con el derecho, sí? Y no puede advertir desde su estatura que por primera vez en mi historia los ojos se me anegan en llanto. Tío El Manco murió el lunes, risueño por fin. Siempre echaba una verde espuma y vociferaba: por qué no fui cojo, y bamboleando su manga como una hélice, concluía: a esta mierda no la puedo llenar de madera. En el catafalco lo han dispuesto con las mangas en los bolsillos. Viva la muerte, le digo en su oreja amarilla. 3