“Asociación entre la agenesia de un segundo premolar inferior y la

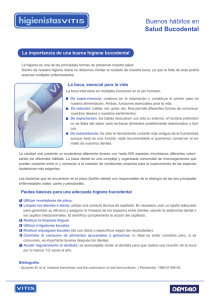

Anuncio