¡VENDÍA CERILLOS! FEDERICO GAMBOA Edición y notas Irma

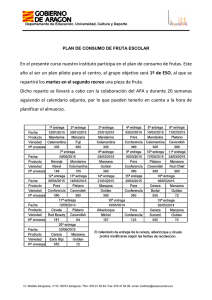

Anuncio