16.670 Andrés Felipe Agudelo-González Una arcada mientras

Anuncio

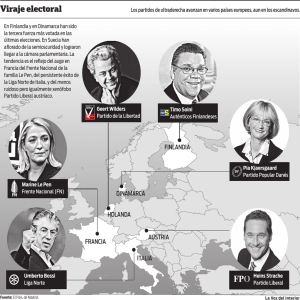

16.670 Andrés Felipe Agudelo-González Una arcada mientras dormía. No tuvo más opción que girar el cuerpo y vaciar el estómago contra el suelo, un hilillo de vómito verduzco. Sintió cómo la fiebre iba cubriendo su cuerpo mientras caía en ese estado “de purgatorio” como le llamaba. No estaba dormido, pero tampoco despierto. Una mezcla alucinada entre sueños, recuerdos y realidad se apoderaba de los instantes en los que no podía distinguir los minutos de los segundos. Los sudores le abrigaban el cuerpo. No estaba muerto, pero más valdría estarlo… La imagen de Geert llegó a su cabeza y sonrió. Geert, el niño del fusil. Habían logrado crear una rutina clandestina en las periferias del lugar. Caminaban a dos metros de distancia, Geert preguntaba y él respondía. Reconoció que el niño del fusil era uno de ellos en los primeros días porque presenciaron la misma escena: un anciano en la acera de la estación había caído y no se levantaba; un oficial se acercó, descargó un disparo seco y directo en el cráneo del anciano. Desconcertados, los ojos de Geert, se posaron sobre él y así pudo reconocerlo como uno más. Alucinado y febril imaginó que así se reconocían en los puertos del Egeo hace muchos siglos, a través de la mirada…La imagen de un puño cerrado y sangrante llegó a su cabeza; ahora él también era testigo de esa escena repetida e inexplicable. Otras manos, callosas y sucias se posan sobre el puño y lo abren. El filo insensible de un clavo en el centro de la mano y un martillo que se alza…El niño del fusil no se distinguía entre la masa, era uno más en las filas interminables de soldados vestidos de negro. Sin embargo, recordó la tarde estival en la que firmaron un pacto no escrito: Geert hacía una ronda y se acercó tímidamente a él, un dedo dibujando en la arena la silueta de un pez; las lágrimas del soldado se desvanecieron antes de tocar el suelo…De las rosas el olor, los pétalos tersos que hacen estremecer el corazón inescrutable de las mujeres. De las rosas, las espinas que atravesaron la piel del Rey y bañaron sus párpados de sangre…Girando sobre el duro camastro creyó sentir en sus dedos las bolitas hechas de cáñamo, entrelazadas por las hilachas que sacaba de su camisa…Vio un herrero forjando el instrumento de la infamia al calor de un horno casero. Fue dándole una punta sin dejarse distraer por las bandadas de niños que juegan en las callejuelas de Jerusalén. Un brazo se inclina, toma impulso y el utensilio del herrero desagarra la carne del Inocente…Agua, la más simple de las sustancias traía la alegría en las tardes de otoño y los hombres volvían a ser niños. Así los vio, infectos y sin esperanza, corriendo bajo la lluvia, jugando con un viejo pañuelo que escondían y se pasaban entre carcajadas. Sintió lástima de los hombres como él, de todos. Un disparo al aire acabó con la diversión, un oficial vociferó y las penas volvieron a los corazones de los hombres que marcharon dóciles a los galpones…Vio al lobo, llevaba una liebre entre las fauces. La fiera se escondió, artera y maldita, en la parte obscura del bosque sin notar que lo seguían. Depositó a su víctima sobre la hojarasca y se disponía a devorarla cuando su olfato le advirtió sobre una presencia extraña. Ahí estaba él, su amigo imaginario, su inspiración; así lo había soñado desde muy pequeño: frágil, delgado, con el cabello escaso y de mirada transparente. El lobo, desorbitado, se abalanzó; una mano pálida emergió del hábito raído y calmó al animal…Geert envolvía en un pañuelo un mendrugo de pan negro y dos pedazos de queso. Cuando las puertas del socavón se cerraban, los hombres se arrodillaban y lo escuchaban. Su mente, afectada por la inanición no olvida los pasajes, sus palabras llenas de esperanza en medio de la resignación penetraban en los corazones. El pan se repartía entre los comensales como un manjar… Desde un costado emergen las palabras más infames, putrefactas y oscuras como bañadas en brea. Caen sobre los oídos del Inocente que, en un acto de nobleza, decide no replicar. Silencio…El soldado arrojó el fusil en la vera y cayó de rodillas. El verdugo se sometió entre el llanto incontenible, solicitaba que unas manos llagadas se posaran sobre él y que de unos labios rotos por el hambre y el frío florecieran esas viejas palabras en las que todavía creía a pesar de su destino infame…Otra arcada hizo que su estomago estallara. El vómito, flemático, empapó su pecho. Volvió a recostarse sobre el duro camastro y recordó que Geert lo llamaba por su nombre para mantener las apariencias: uno, seis, seis, siete, cero. Él se acercaba al niño del fusil y buscaba con misericordia la mirada transparente del verdugo arrepentido…Imaginó cómo el cielo se estremeció, los espectadores querían refugiarse de los relámpagos y de una lluvia torrencial que bañó la colina de la Calavera…Geert lo buscaba en las noches y le abría el corazón: le intentaba explicar sus profundas tristezas en una lengua que él no entendía…Al que están buscando, ya no está aquí dijo un hombre vestido de blanco a las mujeres…Las paredes de hormigón todavía guardan los lamentos de las madres y los llantos de los niños desconsolados, abandonados; todos testigos de la ignominia…De su sueño alucinado emergió la imagen de la victoria final: un ejército de miserables entonaban canciones al cielo y Babel volvió a cimentarse: muchas lenguas, un solo cántico bañado en lágrimas de alegría. Vio los muros derrumbarse y a los bárbaros lamentar su sino… Unas lágrimas surcaron su rostro y se perdieron en el manglar de su barba, recordó cómo empezó todo, el principio del fin: las culatas golpeando los hábitos, los escupitajos, la gasolina bañando la máquina litográfica, los primeros puños sobre su rostro, los pastores alemanes escupiendo la misma rabia de sus dueños, los fusilamientos de los más viejos…un tren asfixiante, inundado del olor de la putrefacción de los cadáveres arrumados en las esquinas. La última estación: Auschwitz. Sonaron las sirenas en el campo…un fugitivo. Dos soldados abrieron la puerta del galpón, uno de ellos leyó una lista con los nombres de los prisioneros. Se levantó del camastro con dificultad cuando escuchó el suyo: Kolbe, Maximiliano. Un manto de neblina cubrió la mañana del tres de agosto de 1941.