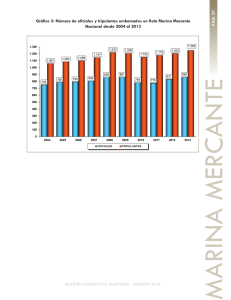

Vida a bordo en los barcos de la flota de Altos

Anuncio