EL PAVO BORRACHO

Anuncio

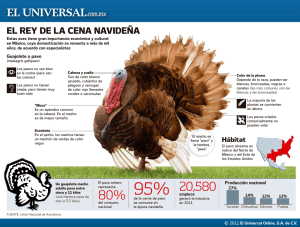

EL PAVO BORRACHO Por W. Fernández Flórez Precisamente, aquella tarde, Marcos, el portero del 35, había estado hablando con Engracia, su mujer, y ambos convinieron en que era ineludible enviar a don Matías un regalo de Pascuas. Disfrutaban la portería gracias a la recomendación de don Matías y de él esperaban también que los amparase en el logro de un empleo en el Ayuntamiento, porque don Matías era un hombre muy bien relacionado. El matrimonio estaba conforme en que debía hacer constar su gratitud con un presente, pero no llegaba a ponerse de acuerdo en cuanto a la elección del mismo. La mujer decía: ‐ ¿Y qué le vamos a mandar a un hombre que tiene de todo? Y el marido: ‐ Eso no importa, mujer; cualquier cosa. El sabrá apreciar la intención, por lo mismo que no le hace falta. Vete al ultramarinos y compra lo que te parezca mejor. ‐ ¡Yo qué sé!... Una hoja de bacalao, por ejemplo… ‐ No creo… ‐ Te advierto que no es para despreciar: cuesta muy caro. ‐ Todo cuesta caro. ¿Y una lata de conservas? ‐ Sí…, para que nos pase lo que con aquella de calamares que les regalaron el año pasado a los del piso cuarto, que había fermentado, y al pincharla con el abrelatas saltó un chorro de podredumbre y le estropeó el traje y el mantel. Yo no me fío de los comercios que te venden cosas que no puedes ver al comprarlas. ‐ Entonces, ¿qué?... ‐ Quizá estuviese bien un pollo –sugirió Engracia, después de meditar algo. ‐ Bueno, pues un pollo. ‐ ¿Cuánto? ‐ Menos de quince duros no esperes… ‐ ¡Caramba!... ¿Y un pollito? ‐ Como no vayas bajando hasta conformarte con un gorrión… Mira, Marcos; tendremos que hacer un sacrificio y enviar un pollo, porque yo bien comprendo que un pollo es lo que más les gusta a los millonarios, y si no comen pollo todos los días les parece que ni son millonarios ni cosa que lo valga. De modo que mañana iré a la plaza… Pero no fue necesario, porque al anochecer, imprevistamente, asustado por las luces y el estrépito de una riada de automóviles que pasaba por aquella calle, un ave grande y gorda entró en el portal y pasó a esconderse apresuradamente tras la caja del ascensor. Era un pavo magnífico, seguramente escapado de quienes lo conducían. Asomáronse los poteros pero nada vieron que les permitiese identificar al propietario, ni nadie se presentó a reclamar el animal. El matrimonio cambió impresiones y decidió que se trataba de un socorro providencial, y que si lo enviaban a don Matías, no solo se cubrirían de gloria, sino que evitarían a su propia conciencia el peso de comerse un bicho que no les pertenecía. Isidoro, el hijo de los porteros, fue el encargado de llevar el pavo. ‐ ‐ ‐ Así –aseguraron‐ te embolsarás una buena propina. ¿Cuánto crees que le darán? –inquirió la mujer. No sé, pero ellos cuentan los millones como nosotros los duros. Si yo tuviese tantos, no daría aguinaldos por debajo del millón. El chico se fue. Entregó el pavo. Le dieron cinco pesetas. Esperó a que la puerta se cerrase. Sacó un lápiz del bolsillo. Escribió con grandes letras en la pared: “¡Tacaños!”, y se marchó. Aquella misma noche, la cocinera se hizo cargo del pavo y procedió a hacerle tragar coñac obstindamente, asegurando a sus compañeras que aquel era el medio de que la carne estuviese más blanda y sabrosa. Le abría el pico y vertía coñac a cucharadas en su gaznate. Al principio, la gallinácea sufría algo así como una sensación de asfixia; después, hasta parecía saborear el ardiente líquido; luego dio algunos cortos paseos y, por último, se tumbó. Dos o tres horas más tarde don matías, que fumaba un puro en su despacho, se levantó para coger la botella de whisky que había dejado oculta tras los tomos del Espasa, y no la encontró. Hizo sonar el timbre para interrogar a su ayuda de cámara, y el ayuda de cámara declaró que no había visto entrar en el despacho a nadie que no fuese la señora, que parecía haber estado en busca de un libro. “Entonces –pensó el caballero‐ es que ha descubierto la botella y la secuestró, como hace siempre.” Y retornó, malhumorado, a su butaca. Poco después percibió que alguien empujaba levemente la puerta entreabierta, y miró. Un pavo avanzaba con pasos vacilantes por la habitación. Se plantó junto a él y alargó el cuello para contemplar el frasco de la tinta que estaba sobre la mesa. ‐ ¿Es coñac? –le oyó decir gangosamente. Don Matías se quedó con la boca abierta. Nunca había dialogado con ningún animal, porque era hombre que tamizaba sus amistades, ni tampoco los había oído hablar más que en las películas de Walt Disney. Su primera impresión fue que se trataba de una falta de respeto. Gruñó: ‐ ‐ ‐ Pero… ¿me está hablando usted? Sí, señor –le respondieron. ¿Y cómo me habla, si es un pavo, según todos los síntomas? El animal gangueó: ‐ ‐ ‐ ‐ Es que estoy borracho. ¿Y qué tiene que ver?... Cuando uno está borracho, no sabe lo que hace, por eso le hablo. Bueno; pero un poco más de respeto… ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ¿Y con qué derecho me lo pide? Yo no vine embriagado de la calle. Me traen aquí, me agarra unha mujer en la cocina y, a la fuerza, me obliga a cargar con esta cogorza, violentando mis costumbres. A mí nadie me ha visto borracho hasta ahora. Después, cuando ya me gustaba y tenía la sed del bebedor, se va con la botella. ¡Ea! ¡Eso no está bien! No; no está bien –reconoció don Matías. Si usted quisiera ahora mandar que me diesen un traguito… ¡Ay, hijo mío! –suspiró el personaje‐. Para esos asuntos no soy nadie en esta casa. Mi mujer llega a ocultarme los frascos. Pero…, oiga usted… ‐ y se le iluminó el rostro con una idea‐, ¿quiere venir conmigo a un sitio en el que podremos tomar unas copas? ¡Por mí!... –otorgó el pavo. Pues andando… Sin hacer ruído. Salieron, y don Matías abrió el portal y luego alquiló un taxi. Fueron a un cabaret. A nadie extrañaba ver al caballero con un pavo, porque era la víspera de Nochebuena. ‐ ‐ ‐ A mí, un doble de Chinchón –dijo don Matías al camarero‐. Y usted, ¿quiere otro? – consultó al pavo. No; yo estoy metido en coñac, y cambiar me haría daño. Es verdad –reconoció don Matías. Y bebieron varios copazos y hasta bailaron algo, y no demasiado mal. Cuando de estableció entre ellos esa fraternidad que crean las libaciones, la bestezuela, que ya tenía la membrana del pico más roja que una guindilla, preguntó: ‐ ‐ ‐ ¿Cuánto suele dar usted de propina por el regalo de un pavo? Veinticinco pesetas –declaró do Matías. Pues por mí dieron cinco. Su criada le estafó veinte. Nos ha dejado en ridículo a usted y a mí. Pero no importa –añadió el pavo al avanzar, tambaleándose, hacia la pista de baile‐. ¡Para lo que va uno a vivir!... 25 de diciembre de 1956