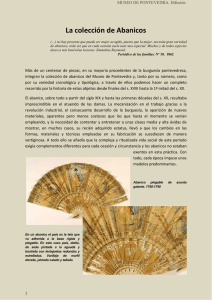

LOS ABANICOS EN LA EXHIBICIÓN BARTHOLDI

La cosa más pequeña, insignificante en sí, adquiere valor

sumo, como símbolo de tiempo. El espíritu de los hombres, afectado

de uno o de otro modo según las influencias que en él actúan, se

refleja

con todos sus accidentes en cada uno de los objetos que

imagina para el adorno o para el uso. El pueblo chino, replegado en

sí, libre de las grandes y borrascosas ocupaciones que traen el

comercio íntimo y la marcha acorde con los demás pueblos de la

tierra, con tiempo sobrado, y sin fecundos fines públicos a que

consagrar su actividad—hará encaje sutil del marfil duro, y lo calará y

lo bordeará con arte tanta, que no habrá hoja de árbol más flexible

que un abanico chino.—En los tiempos de Luis XIV y de Luis XV, en

que la virtud llegó a parecer imbécil, y el crimen solo empleo digno de

las gentes de buen tono; en aquellos tiempos abominables y

seductores, en que una mujer, acabada de vivir, era como esos

duraznos apetitosos que caen en manos de una clase en la escuela, y

muestran en su piel mustia dentelladas de todos los hambrientos

escolares; en aquellos tiempos de perfume y olvido, de hermosura y

embriaguez, de infamia y gracia, no hay abanico que ya en seda, ya

en papel no muestre travesuras risueñas o mitológicos deleites de

amores.

Y en nuestros tiempos,—en que el abanico es acaso más bello

y elegante, ya que no más rico y laboreado que en época alguna,—la

vida de arrebato y de colores, la vida de teatros y de circos, la vida

de zozobras y novedades, que hace, en las cosas bellas, volver los

ojos con frecuencia a lo pasado,—palpita, envuelta en luz y pintada a

ráfagas, en los paisajes amplios y lujosos de los abanicos que la

incitan y ocultan.

En la Exhibición preparada para auxiliar a la colecta de los

costos del pedestal de la estatua de Bartholdi, aunque sin concierto

ni interdependencia de épocas, veíanse de una vez, en los abanicos

que las retratan, las recámaras doradas de los delfines y las

modernas fiestas circenses, de toros y caballos; cruzábanse, en

abanicos del siglo

XV,

miradas de abades petimetres y sacerdotisas de

la Fronda, y en seda de nuestros días,—con ocasión de un bautizo en

pueblo español,—reticencias del secretario de un ayuntamiento de

lugar y serpeantes miradas de joven madre andaluza, a quien con los

ojos tacha el secretario de callar verdades cuando dice que el pecador

de aquel lindo pecado no es el meloso Don Lucas que cree ver en el

rechoncho bautizante renovados sus verdes inviernos.—Este paisaje

que describimos era del pintor Borrás.

Había abanicos de varillaje de carey; por lo que, con

ignorancia graciosa, como si el carey fuera solo producto de mares de

Cuba,

los llamaban “cubanos”: y uno de palma fina y muy

entretejida, que los visitantes buscaban mucho, porque rezaba el

catálogo que era abanico “de los trópicos”; y otro del humilde

camalote, que con tanta gracia tejen y con tan mal consejo descuidan

las guajiras cubanas, que de esta sencilla industria pudieran sacar

fruto.

Conocíanse de lejos los abanicos españoles por lo amplio del

paisaje, sólido y limpio de las varillas, y alegre y convidador de los

colores. Y notábase, por esa ley de analogía que en lo mínimo como

en lo máximo rige a la tierra, que eran los abanicos franceses, en los

tiempos galantísimos de Francia, todos de paisaje estrecho y varilla

alta y ornada con floreos de plata y oro sobre marfil o nácar, como en

correspondencia de los talles altos y pomposas sayas que eran de uso

entre aquellas fugaces marquesas. Y cuando bajaron los talles,

bajaron los paisajes de los abanicos. Y cuando Fénelon escribía el

Telémaco, que con grande y cuasi insolente lujo se imprimía “para

uso del Delfín”,

todo era pintar sobre pergamino a Mentor y a

Telémaco, o llenar de rosas, sobre blanca seda la gruta amable de

Calipso.

Entre los abanicos más curiosos, los que llaman de “Vernis de

Martin” sacaban palmas, con sus escenas virgilianas o bíblicas, y sus

desbordes extraños de colores, que se saltan del paisaje como si no

cupieran en él—así como el pensamiento errante se salta gozoso a

cada momento de la vida,—y se tienden en guirnaldas de rosas, en

olas de mar, en celajes espesos azules por sobre las varillas, por

sobre las junturas, por cuanto espacio blanco ofrecen el pergamino o

el hueso:—así sobre sus marcos admirables concluye ahora sus

cuadros impacientes el festoso Michetti, que no ve el aire italiano, tal

cual lo ven los comunes, a modo de hervoroso vapor de amantes

estrellas, sino como poblado de diminutos geniecillos de colores

resplandecientes y varios, encapuchonados de rojo, vestidos de

verde, alados de azul, tocados de amarillo: y los toma a manadas, y

los aprisiona en sus lienzos.—Así los viejos abanicos de “Vernis de

Martin”.

Y había un abanico elegantísimo. Por de contado, era sencillo:

sobre delgadas varillas de marfil, salpicadas de ligerísimos puntos de

color, tendíase sin un relieve duro, sin una ramazón vistosa, un

admirable encaje fino, sereno, exquisito, no interrumpido, candoroso,

como esos velos primeros en que aparece envuelto el amor a los ojos

de las niñas.

Excitaba mucho la curiosidad un ejemplar feo y notable. El

paisaje es una copia dura del Vesubio en lava: todo él es sombrío.

Napoleón lo llevó de Italia a Francia, para que en sus fiestas de

coronación lo ostentase aquella, más que reina suya, reina y triunfo

en su colosal juego de barajas,—Josefina.

Pero no se detenían mucho los visitantes ante el armario

donde se enseñaban abiertas esas reliquias de arte antiguo, aquí muy

celebradas, e inferiores sin embargo, a los suntuosos abanicos de

nácar, recamado de metales preciosos que con poética piedad

guardan aún, junto a escarpines diminutos y floreados mitones,

nuestras fieles y abuelas.

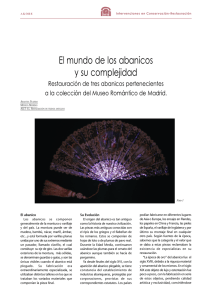

Los abanicos estaban siempre llenos de miradas. Valla viva

oponían al observador indiferente las visitantes ansiosas. Cuál

prefería un Luis Leloir; cuál un torero, de garboso vestido verde y

plata, matizado de sangre; cuál unas grandes rosas, de una francesa

que las pinta bien; cuál encomiaba un fogosísimo Detaille,

de tal

modo perfecto, que pintando una carrera de caballos, no parece

paisaje de abanico, sino extenso campo: por cierto que esta joya

valiosa pertenece a una dama de nuestra raza, la Sra. Delmonte. Se

ve en él la distancia entre los postes; se toma parte en la pasión que

anima a los rostros de los competidores; podía ponerse en cifra la

distancia que cada un caballo saca al otro. Los caballos se ven de

frente, lo que aumenta la dificultad, y el triunfo; pero por arte magno

del pintor, que sabe que cada ápice de una obra artística debe estar

hecho en atención a su tendencia y conjunto, los caballos, que parece

que arrancan de un centro común, se esparcen y abren al saltar la

cerca, como se extiende al abrirse el abanico.—El genio es lo

completo: está a lo sumo y a lo ínfimo, y saca grandeza de la

armonía y perfección de lo pequeño. La fantasía, que tiene sus

monstruos, los hermosea cuando los encadena. La buena fantasía es

la que, cuando se sale del orden lógico visible a los ojos vulgares, se

conserva dentro del orden lógico de más alto grado que rige al

Universo en junto, y es perceptible solo a las almas máximas.—La

armonía de lo perfecto, conseguida contra la misma armonía

aparente, por los hijos mejores de la naturaleza,—hiere de un modo

grato y satisfactorio la mente común, que por el hecho de ser natural

no puede resistirse a reconocer lo que lo es.—Este es el secreto de la

popularidad de los genios sutiles y complicados como Dante a través

de los tiempos diversos, poblados de masas vulgares. La fantasía

desbordada es un caballo loco,—se puede echar a volar un león; pero

se ha de ir cabalgando sobre él, y se le ha de tener perennemente de

la rienda.

Este y un Leloir, en que unos pintores, de joyantes y

pomposos vestidos, retratan a una dama francesa en los tiempos en

que no era pecado el amor—fueron las dos bellas prendas que a

aquellos armarios concurridos llevó el arte moderno.

La América. Nueva York, enero de 1884.