Son recuerdos de mi juventud… Acababa de cumplir veinticinco años

Anuncio

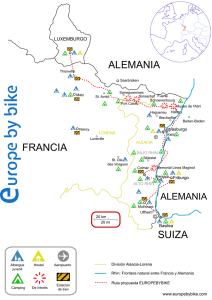

I —Son recuerdos de mi juventud… Acababa de cumplir veinticinco años —comenzó diciendo—. Dueño de mí desde hacía poco, tuve el propósito de viajar, no para concluir de instruirme, como por aquel entonces se decía, sino por el gusto de recorrer el mundo. Joven, alegre y saludable, dueño de una bien repleta bolsa y libre de todo importuno cuidado, no me preocupaba el porvenir, dándome a todos mis caprichos, viviendo, en una palabra, como las flores que se abren a la luz del sol. La idea de que el hombre no es una planta y de lo efímero de su florecimiento aún no se me había presentado ante los ojos. La juventud —dice un proverbio ruso— se alimenta de dulces alfajores, que ingenuamente toma por el pan cotidiano, hasta que un día el mismo pan le falta. Pero ¿a santo de qué estas digresiones? Viajaba al azar, sin plan premeditado, deteniéndome allí donde me hallaba a gusto y partiendo inmediatamente cuando el deseo de ver caras nuevas me aguijoneaba; nada más. 13 Para mí, sólo tenía interés la vida de los hombres, sintiendo, en cambio, una profunda aversión por los monumentos notables, las colecciones célebres y los “cicerones”; la “galería verde” (colección de piedras preciosas, perlas, esmaltes, etc.) de Dresde casi me produjo un acceso de furor. En cuanto al espectáculo de la Naturaleza, me causaba vivísima impresión, pero por nada del mundo me dirigía a eso que vulgarmente se llama sus bellezas: las montañas, los roquedales, las cascadas, que llenan de asombro; no quería que la Naturaleza se impusiera a mi admiración y conmoviese mi alma. Por el contrario, no podía vivir sin mis semejantes; su conversación, su risa, sus movimientos, eran para mí artículos de primera necesidad. Me sentía admirablemente en el seno de la muchedumbre, me dejaba llevar con alegría por el ir y venir de los hombres, gritando con ellos y observándolos con atención cuando a tales transportes se entregaban. Sí, la observación de los hombres constituía mi dicha, aunque no era observación, sino contemplación más bien, llena de ansiosa y deleitable curiosidad. Pero una vez más me salgo del asunto. El caso es que, hace unos veinte años, vivía yo en Z…, pequeña ciudad a orillas del Rhin. Buscaba el aislamiento, porque una joven viuda, a la que conocí en un balneario, acababa de herirme en el corazón. Linda y espiritual, coqueteaba con todo el mundo, y particularmente conmigo; tras alentarme, me sacrificó —lo 14 que fue un cruel golpe para mí— a un teniente bávaro de sonrosadas mejillas. En verdad sea dicho, la herida no fue muy profunda, pero creí conveniente entregarme por algún tiempo al dolor y la soledad, y me establecí en Z… No me sedujo solamente aquel pueblo por su situación, al pie de dos erguidos montes; me sedujo también por sus vetustas torres amuralladas, por sus tilos seculares, por el escarpado puente que atravesaba su claro río, tributario del Rhin, y, sobre todo, por su vino admirable. Al atardecer —estábamos en el mes de junio— encantadoras muchachitas alemanas de rubias trenzas discurrían por las calles estrechas, saludando con un “gutenabend” (buenas tardes) —graciosamente dicho— a los extranjeros que les salían al paso. Algunas de ellas no se retiraban ni cuando la luna, surgiendo por detrás de los puntiagudos tejados de las viejas casas, hacía centellear con el quieto resplandor de sus rayos las piedrecillas del pavimento callejero. Era entonces cuando me gustaba errar por Z…; la luna parecía contemplarla desde el fondo de un cielo puro, y la ciudad, al sentir la mirada, permanecía alerta y silenciosa, sumergida en aquella claridad que llenaba el alma de una inquieta y suave turbación. El gallo del gótico campanario resplandecía con un pálido reflejo de oro; por el negruzco fondo del río, un reflejo casi igual se arrastraba con dorado y sutil serpenteo; en las ventanas angostas, bajo 15 los pizarrosos tejados, ardían algunas luces aisladas… ¡El alemán es económico! El ramaje de la vid misteriosamente se asomaba por encima de los muros. A veces se oía un rumor en la oscuridad, junto a la vieja cisterna de la plaza; el guardián nocturno le respondía con un silbido prolongado, y un buen perro ladraba sordamente. A continuación, una ráfaga de aire acariciaba con tal dulzura el rostro, se desprendía de los tilos un tan penetrante perfume, que involuntariamente se dilataba el pecho más y más, y el nombre de Margarita, mitad exclamación, mitad deseo, anhelaba escaparse de los labios. Z… está a dos kilómetros del Rhin. Iba allí con frecuencia para admirar aquel magnífico río, y recordando en mis sueños, no sin algún trabajo, la imagen de mi viuda pérdida, me pasaban las horas enteras en un banco de piedra, al pie de un fresno gigantesco. Una pequeña madona de rasgos casi infantiles, y en cuyo pecho se veía un sangriento corazón atravesado por varios puñales, me contemplaba con melancolía a través de las ramas. En la orilla opuesta se veía la ciudad de L…, un poco mayor que la que yo habitaba. Una tarde, sentado en mi banco favorito, me entretenía en contemplar alternativamente el agua, el cielo y las vides. Enfrente de mí, algunos muchachos de rubios cabellos trepaban por el embreado casco de una embarcación, con la quilla al aire, abandonada en la arena de la orilla. Lanchas de velas, ligeramente hendidas por el viento, 16 se deslizaban con lentitud; las verduscas ondas pasaban resbalando ante mí, se henchían un poco y expiraban con un suave murmullo. De pronto me pareció oír un rumor de música que sonaba a lo lejos. Agucé el oído. En la ciudad vecina tocaban un vals. El contrabajo zumbaba con intermitencias; sonaba el violín confusamente; sólo el silbar de la flauta se oía bien. —¿Qué es eso? —pregunté a un anciano que se me había aproximado, y que vestía, según la moda del país, un chaleco de felpa, unas medias azules y unos zapatos con hebilla. —Son unos estudiantes que han venido de B… para un “commersch” —me respondió, después de pasarse la pipa de uno a otro lado de la boca. —Veamos lo que es un “commersch” —me dije—. Precisamente no he estado aún en L… Llamé a un barquero y me dirigí a la otra orilla. 17 II Para todas aquellas personas que no lo sepan, diremos lo que es un “commersch”. Se llama así a una fiesta en la que toman parte todos los estudiantes de una misma comarca o de una misma agrupación (“Landsmannschaft”). La mayoría de los jóvenes que a ellas asisten usan el traje tradicional en los estudiantes alemanes, o sea una galoneada levita, botas altas y una gorrita con una cinta que varía de color, según el país. Los estudiantes se reúnen para comer, presididos por un “senior” o decano de la sociedad, y permanecen en la mesa hasta que amanece, bebiendo, cantando el “Landesvater” y el “Gaudeamus”, fumando, burlándose de los “filisteos” y permitiéndose muchas veces el lujo de una orquesta. Era, pues, una reunión de este género la que se celebraba en L…, en el jardín de una hospedería llamada del “Sol”. En la casa y el jardín, con vistas a la calle, se agitaban al viento algunas banderolas; los estudiantes se agrupaban a la sombra de los tilos y en torno de las mesas; un enorme “bulldog” reposaba bajo una de 19 las últimas; en el rincón de un bosquecillo de hiedra aparecían sentados los músicos, que tocaban lo mejor posible, trasegando gran cantidad de cerveza para mantener sus arrestos. Un gran número de curiosos —los buenos burgueses de la ciudad— se confundían en la calle, frente a la reja baja del jardín, aprovechándose de la ocasión para ver de cerca a los recién venidos huéspedes. Me uní al grupo de espectadores. Me satisfacía examinar aquellos rostros estudiantiles; los abrazos, las exclamaciones, la inocente y juvenil presunción, aquellas miradas de entusiasmo, aquellas risas sin motivo —la mejor de todas las risas—, aquel alegre hervor lleno de vitalidad, aquel impetuoso impulso hacia no importa dónde, siempre que fuera hacia delante, aquel indolente abandono me conmovían y me arrastraban. —¿Por qué no acercarme a ellos? —me pregunté. —Anuchka (diminutivo de Ana), ¿no te has cansado todavía? —dijo de pronto a mis espaldas, y hablando ruso, una voz varonil. —Aguardemos un momento —repuso, en la misma lengua, una voz de mujer. Rápidamente me volví, y mis ojos tropezaron con un joven apuesto, con bolsa de viaje y gorra; llevaba del brazo a una muchacha bajita, con el rostro medio oculto por un sombrero de paja. —¿Son ustedes rusos? —les pregunté, sin poder reprimir aquel primer movimiento. 20 —Sí, somos rusos —me respondió el joven con una sonrisa. —No esperaba —le dije— encontrar en un país apartado a unos compatriotas. —Tampoco nosotros —dijo, interrumpiéndome—. Permítame —prosiguió— que nos presentemos. Me llamo Gaguin, y he aquí… —vaciló un momento—. He aquí a mi hermana. ¿Y usted, caballero? Dije mi nombre, y comenzamos a charlar. Supe que Gaguin viajaba, como yo, por gusto, y que se hallaba de paso en L…, adonde había llegado ocho días antes. Sin embargo, no me gusta relacionarme con los rusos en tierra extraña. Por muy de lejos que los vea, su modo de andar, el corte de sus trajes y, principalmente, la expresión de su rostro, se descubren a la carrera. Esa expresión desdeñosa y altiva por naturaleza e imperativa, a veces, súbitamente, se cubre de circunspección y hasta de timidez. Parecen sobrecogidos por alguna inquietud; sus ojos revelan una extraña ansiedad: ¡Dios mío! ¿Habré dicho alguna simpleza? ¿No se burlan, acaso, de mí? —parece preguntar su mirada—. A poco recobran su majestuoso y sereno empaque, hasta que un nuevo sentimiento de malestar los llena de turbación. Sí —lo digo una vez más—, he evitado toda relación con mis compatriotas; no obstante, me sentí atraído por Gaguin desde el primer momento. Existen en el mundo rostros tan agradables, que se goza contemplándolos; reflejan un fuego tal, que atrae 21 a uno y lo seduce como si recibiera una caricia. El de Gaguin era uno de estos. Suaves eran sus grandes ojos, como los rizos de sus cabellos, y tal su voz, que hacía presentir su sonrisa. La joven que me presentó como hermana me pareció encantadora al primer golpe de vista. Una particularísima expresión, picante y agraciada a la vez, se descubría en el óvalo de su rostro, vagamente moreno, de pequeña y fina nariz, de mofletudas mejillas, como las de un niño, y de negros y transparentes ojos. Aunque bien proporcionada, no parecía aún haber adquirido todo su desarrollo. Por lo demás en nada se asemejaba a su hermano. —¿Quiere usted venir a nuestra casa? —me dijo Gaguin—. Creo que hemos mirado bastante a esos alemanes. Si fueran rusos, hubieran hecho ya añicos los vasos y las sillas; pero esta juventud que tenemos ante los ojos es muy reservada. Vamos, Anuchka, ¿no te parece que es hora ya de volver a casa? La joven respondió con un movimiento de cabeza afirmativo. —Vivimos fuera de la ciudad —añadió Gaguin—, en lo alto de una colina, en una casita aislada y en medio de las vides. ¡Ya verá qué linda es! Venga; la patrona nos ha ofrecido prepararnos leche cuajada. Además, la tarde está declinando, y le será fácil atravesar el Rhin a la luz de la luna. Emprendimos nuestro camino, y poco después franqueábamos la puerta baja de la ciudad, cercada por 22 un murallón vetusto, con algunas almenas aún. Salimos al campo, y tras un centenar de pasos a lo largo de un muro, nos detuvimos delante de una puertecita; Gaguin la abrió, haciéndonos seguir por un abrupto camino, con escalonados viñedos de una y otra parte. El sol acababa de ocultarse; un tono púrpura, de suavísimo matiz, coloreaba los viñedos, las estacas que los sostenían, la tierra seca cubierta de pedazos de pizarra y las paredes blancas de una casita de ventanas iluminadas y marco negro, a la que se dirigía la senda por donde ascendíamos. —¡He aquí nuestra vivienda! —exclamó Gaguin cuando nos vimos cerca de la casa—, y también a nuestra patrona, que nos trae leche para refrescarnos. “Guten Abend”, señora —le gritó—. Ahora mismo vamos a tomarla; pero, ante todo —dijo—, mire a su alrededor y dígame lo que le parecen estas vistas. Realmente, el panorama era espléndido. A nuestros pies, las argentadas ondas del Rhin, empurperecidas por la luz del crepúsculo, corrían entre verdeantes riberas; la ciudad, echada tranquilamente en la orilla, ofrecía a nuestros ojos todas sus casas y calles; las colinas y las llanuras se desplegaban alrededor. Si hermoso era el espectáculo que a nuestros pies se ofrecía, el que sobre nuestras cabezas se desplegaban era más admirable aún. Lo que más atraía era la traslúcida profundidad del cielo, la luminosa transparencia del ambiente. El impoluto y sutil ondular de la brisa se 23 agitaba mansamente en torno nuestro; se diría que ella también gustaba de las alturas. —Han elegido ustedes una casa admirable —le dije a Gaguin. —Anuchka la ha descubierto —me respondió—. Vamos, Anuchka, ordena que nos lo traigan todo aquí; comeremos al aire libre para oír mejor la música. ¿Ha observado usted —añadió, dirigiéndose a mí—, cómo ese aire de vals, inaguantable oído de cerca, de lejos entusiasma y hace vibrar las románticas fibras del corazón? Anuchka se dirigió a la casa, reapareciendo al instante con la dueña. Entre las dos traían una gran bandeja con un jarro de leche, cucharillas, platos, azúcar, frutas y pan. Nos sentamos y nos pusimos a comer. Anuchka se quitó el sombrero; su negra y recortada cabellera caía en abultados bucles sobre las orejas y el cuello. Mi presencia parecía desagradarla, pero Gaguin le dijo: —Vamos, Anuchka, no seas arisca; este señor no se come a nadie. Sonrió al oír esto, y al momento me dirigió un minuto la palabra. Apenas sentada, se levantaba, corría a la casa y nuevamente reaparecía, cantando a media voz; reía a cada paso de una manera extraña; se hubiera dicho que su risa no la provocaba lo que se decía, sino el íntimo surgir de sus ideas. Sus grandes ojos miraban de frente, sin reservas, con ardor, pero a veces se en24 tornaban sus párpados y la mirada se hacía profunda y acariciadora. La conversación duró un par de horas. El sol se había ocultado hacía tiempo, y la luz crepuscular, de resplandeciente fuego al principio, se hizo bermeja y apacible después, desvaída y confusa por último, hasta que se desvaneció suavemente en las tinieblas de la noche. Nuestra charla, no obstante, continuaba. Gaguin mandó traer una botella de vino del Rhin, que apuramos tranquilamente. La música no había cesado, pero sus sones, traídos por el viento, eran más suaves. En la ribera y en la ciudad comenzaron a brillar algunas luces. Anuchka bajó de pronto la cabeza; sus cabellos rizados le ocultaron la frente y, suspirando, permaneció silenciosa. Al instante dijo que tenía sueño, y entró en la casa. La seguí con los ojos, viéndola un gran rato inmóvil en la sombra y tras la ventana cerrada. Al fin apareció la luna en el horizonte, llenando con su luz de suaves cabrilleos las aguas del Rhin. De pronto, todo cambió de aspecto; todo era, por doquier, luces y sombras; hasta el vino de nuestros tallados vasos tuvo un misterioso fulgor. No soplaba el viento: como el pájaro que pliega sus alas, se acababa de detener bruscamente. Un vaho cálido y sutil se elevaba de la tierra. —Es hora de partir —exclamé—; de lo contrario, no voy a encontrar barquero. —Sí, ya es hora —repuso Gaguin. 25 Descendimos por el sendero; de pronto, oímos rodar detrás de nosotros algunas piedras: era que Anuchka se nos acercaba. —¿No te habías acostado? —le dijo su hermano. Sin decir palabra, prosiguió corriendo. Algunos morteretes que los estudiantes encendieron para iluminar el jardín lanzaban todavía un resplandor mortecino que iluminaba por debajo la copa de los árboles a cuyos pies ardían, dándoles un aspecto fantástico y solemne. En la orilla encontramos otra vez a Anuchka charlando con el barquero. Salté a la barca y me despedí de mis nuevos amigos; Gaguin prometió visitarme al día siguiente. Le tendí mi mano, que estrechó, y le alargué la otra a Anuchka, que se limitó a mirarme, inclinando la cabeza. Se desatracó la lancha de la orilla, arrastrándola la corriente con rapidez. El barquero un viejo robusto, hizo un esfuerzo y hundió los remos en las negruzcas aguas del río. —Acaba de atravesar el reflejo de la luna y lo ha roto —me gritó Anuchka. Lancé una mirada a la ribera; vagas sombras se apretujaban en torno del barco. —¡Adiós! —dijo otra vez Anuchka—. —¡Hasta mañana! —agregó Gaguin. Atracó el barco y salté a tierra; miré a la otra orilla, pero ya no vi a nadie. De uno a otro margen del río, 26 el reflejo lunar se extendía, semejante a un puente de plata. Como para despedirse, llegaron a mis oídos los últimos acordes de un viejo vals de Lanner. Gaguin tenía razón: esos lejanos sones me conmovieron de un modo singular. A través del campo llegué de nuevo a mi casa hundido en una oscuridad profunda y aspirando con lentitud el embalsamado aire, y al penetrar en mi cuartito me sentí conmovido hasta el fondo de mi alma por la esperanza confusa de no sé qué felicidad. Pero, ¡qué digo!... Era ya dichoso… dichoso, ¿por qué? No hubiera acertado a decir lo que deseaba ni lo que pensaba siquiera y, sin embargo, era dichoso. Casi en trance de reírme por aquella superabundancia de extrañas al par que deliciosas sensaciones, me metí apresuradamente en la cama, cuando, de pronto, y a punto de cerrar los ojos, recordé que no había pensado durante toda la tarde en mi viuda… —¿Qué quiere decir esto? —me pregunté—. ¿Acaso no estoy ya enamorado? Pero esta pregunta quedó sin respuesta, porque me quedé dormido como un niño en su cuna. 27