sicre - díaz, pentateuco

Anuncio

CAPITULO 1

Introducción al Pentateuco

l. Nombre

Los cinco primeros libros de la Biblia (Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio) son generalmente conocidos bajo el nombre global

de Pentateuco. Teujos es una palabra griega que designa, entre otras cosas,

el estuche en el que se gual'daba un rollo de papiro; más tarde pasó a significar "volumen", "libro". POI' eso, "Pentateujos (biblos)" equivale a "el libro

compuesto de cinco volúmenes". De esta expresión griega viene la latina

Pentateuchus, y de ella procede la nuestra, Pentateuco. Naturalmente, los judíos de lengua hebrea no usan esta terminología. Se refieren a los cinco primeros libros como la "Ley" (Torah), "la Ley de Moisés", "el Libro de la

Ley", "el libro de la Ley de Moisés". Aparentemente, con ello se subraya el

contenido legal de estos libros, especialmente del Levítico y Deuteronomio.

Sin embargo, tanto la palabra hebrea "torah" como la griega "1161110S" significan la revelación divina, que tiene una palte doctrinal y otra legislativa.

2. La división en cinco rollos y su relaciól1 COl1 la estructura

Como indica su nombre, el amplio contenido del Pentateuco, que detallaremos más adelante, quedó dividido en cinco rollos o libros. En teoría, todo él habría cabido en un solo rollo; bastaba seguir cosiendo más y

más papiros o pergaminos. De hecho, existe un rollo de 50 111. que contiene la Ilíada y la Odisea. y en wadi Murabba'at se encontraron fragmentos

de Génesis, Éxodo y Números, probablemente del mismo rollo; los editores piensan que pudo contener todo el Pentateuco.

17

Sin embargo, Filón de Alejandría habla de los cinco libros en los que

están escritas las leyes santas, de los cuales el primero es el Génesis. Flavio

Josefa también hace referencia a "los cinco libros de Moisés"; aunque no los

identifica claramente con Génesis, Éxodo, etc., resulta evidente que se trata

de ellos. Estos testimonios nos sitúan en el siglo 1de nuestra era. Pero es muy

probable que la división en varios rollos sea anterior, ya que el Documento

de Damasco de Qumrán habla de "los libros de la ley" (CD VII), y la Cal1a

de Alisteas también habla de "los folIos de la ley de los judíos" (par. 30).

La división en varios roIlos admite una explicación muy sencilla: para que la obra resulte más manejable. Si el ro110 de wadi Murabba'at contenía todo el Pentateuco, debió medir unos 33 m. resultando

muy incómodo.

Pero esto no explica por qué precisamente cinco roIlos, sobre todo teniendo en

cuenta que las dimensiones de los libros no

son homogéneas (Éxodo y Números son casi iguales, pero Levítico es el más breve del

conjunto) y que los cortes se han hecho a veces en sitios bastante arbitrarios.

No me detendré en subrayar la impOltancia del número cinco en la

Biblia, basada, según pienso, en los cinco dedos de las manos. Sí considcro interesante subrayar la idea de Blenkinsopp, a quien he seguido en este apaltado: en la antigüedad, el sentido de una obra literaria se daba con

frecuencia a través de la estructura, como se advielte en el libro de los Doce Profetas Menores. Y añade: "Por tanto, no debería extrañamos que la

división de la Torá en cinco libros, no en cuatro ni seis, fuese el resultado

de una decisión parecida y no mera cuestión de conveniencia. La división

en cinco partes pone de relieve al Levítico como panel central de la péntada, ya que contiene las prescripciones que identifican al Israel reconstituido del Segundo Estado como una comunidad santa, distinta de las otras

naciones del mundo. Si es así, la estructura del relato fundacional, separado ahora de la historia de los acontecimientos posteriores a la muerte de

Moisés, esconde una clave escncial para su sentido"l.

J. L. Ska también ofrece un enfoque interesante sobre la estructura

del Pentateuco 2• En el Antiguo Oriente el dios creador reina sobre la creación cuando puede construirse un templo en medio del universo que ha

creado. En el Pentateuco, este "santuario" es la "tienda del encuentro", en

l. J. BLENKINSOPI', El Pentateuco, Verbo Divino, Estella 1999, 70.

2. J. L. SKA, «La structurc du Pentateuque dans sa f0I111e canonique»: ZAW 113 (200 I ) 331-352.

18

la que Dios establece su morada en el último capítulo del Éxodo. Después

de ello, Yahvé organiza el campamento de Israel (Lv), luego lo guía por

el desierto (Nm) hacia la tierra prometida. El libro del Génesis explica cuál

es el pueblo que el Dios creador se ha escogido para residir, y el Deuteronomio es el primer comentario a la ley que Dios promulgó para el pueblo

sobre el que reina desde la salida de Egipto.

3. Los cinco libros. Nombre y contenido

A primera vista, el Pentateuco ofi'ece un conjunto bastante armónico,

que abarca desde la creación del mundo (Gn 1) hasta la muelte de Moisés

(Dt 34). A grandes rasgos, cuenta los orígenes de Israel, desde sus remotos

antecedentes patriarcales hasta que se convielte en un pueblo numeroso, que

recibe de Dios los grandes dones de la libeltad y la alianza y está a las puertas de la tieITa prometida. Se trata, pues, de una obra básicamente narrativa,

"histórica", aunque también contiene amplias secciones legales (palte del

Éxodo, todo el Levítico, gran palte del Deuteronomio).

Génesis

Los judíos lo conocen por su primera palabra bereshit ("al principio"); el título más difundido, Génesis ("origen") se lo dio la traducción de

los LXX ya que el lib1'O habla de los orígenes del unive¡'so, de la humanidad y del pueblo de Israel. El Génesis ofrece una serie de diez subtítulos

idénticos ("estas son las generaciones ... ") 3 que lo dividen en diez períodos:

I)

II)

III)

IV)

V)

VI)

VII)

VIII)

IX)

X)

Historia del cielo y de la tierra (2,4)

Genealogía de Adán (5,1)

Historia de Noé (6,9)

Historia de los hijos de Noé (10,1)

Histotia de Sem (11,10

Historia de Té¡'aj (1 1,27)

Historia de Ismael (25,12)

Historia de Isaac (25, (9)

Historia de Esaú (36,1.9)

Historia de Jacob (37,2)

3. La expresión hebrea 'el/ah toladol también podria traducirse por "esta es la historia ... "

La única variante se encuentra en 5,1, donde se habla del "libro de las generaciones" o genealog[a

de Adán.

19

Pero es dificil atenerse a estos subtítulos para trazar el contenido del

libro. 1) No hay una "historia de Abrahán" (incluida en la de Téraj) ni una

"historia de José" (incluida en la de Jacob), que son dos personajes capitales, tratados muy ampliamente. 2) Los subtítulos introducen secciones

muy desproporcionadas; algunas abarcan un capítulo, poco más o poco

menos (las números l, n, V, VII, IX) mientras otras introducen gran número de capítulos. 3) Se discute mucho si el subtítulo de 2,4a debe relacionarse con lo anterior o con lo que sigue.

Por ello, es más frecuente dividir el libro en dos grandes partes:

1) Orígenes del universo y de la humanidad (1-11). Aunque la situación inicial es paradisíaca, se rompe pronto por el pecado de la primera pareja, al que sigue otra serie de injusticias y crímenes que tel111inan provocando el diluvio. Ni siquiera con esto escam1ienta la humanidad: comete

un nuevo pecado de orgullo -torre de Babel- y es dispersada por toda la

tierra. Pero Dios responde a la cadena continua del mal con la vocación de

Abrahán, comienzo de la salvación para todos los hombres.

2) Los patriarcas (12-50). Recoge las tradiciones sobre Abrahán,

Isaac, Jacob y José. Aunque la fórmula clásica concede especial valor a los

tres primeros, Isaac desempeña un papel muy poco importante, simple

puente entre Abrahán y Jacob, mientras que José se convielte en el gran

protagonista de la última parte del libro.

Abrahán (12,1-25,18) es el personaje clave, al que Dios exige una renuncia ("sal de tu tierra") pero al que hace la doble promesa de una descendencia numerosa C01110 las estrellas del cielo, y de una tierra que le va

a mostrar. Ambas promesas se van cumpliendo dramáticamente, con retrasos y tensiones que hay que aceptar con fe. Al mismo tiempo, queda claro que entre sus numerosos descendientes (de los que habla Gn 25, no se

piense sólo en Isaac e Ismael), el heredero de la promesa es Isaac.

Isaac, como dijimos, sirve de puente. En el hermoso relato de su boda desempeña un papel muy secundario, y se cuenta dentro de las tradiciones de Abrahán (Gn 24). Cuando se pasa a hablar de él, lo primero que se

cuenta es el nacimiento de Esaú y Jacob y la venta de la primogenitura

(25,19-33). Sólo en el capítulo 26 adquiere rango de auténtico protagonista, heredero de las promesas hechas a su padre.

Jacob. Si las tradiciones de Abrahán describen un drama teológico

(ver cómo se cumple la promesa de Dios), las de Jacob (25,19-36,43)

ofrecen un drama humano: desde el comienzo está enfrentado a su hermano mayor, Esaú, al que compra de mala manera la primogenitura y al

que roba con engaño la bendición. Esto le obligará a huir junto a su tío

Labán, donde se casa y tiene doce hijos (incluida Dina; Benjamín nacerá

20

,,1

más tarde), es engai'iado por su tío, engaña a su tío, debe huir de nuevo y

se ve abocado a encontrarse con su hermano, que, sorprendentemente, lo

recibe con un abrazo. Se trata de un arco perfecto que lleva de la enemistad y el odio a la reconciliación y el perdón. En este drama humano no se

puede olvidar a Dios. Al comienzo de la huida y después de volver a Canaán, el santuario de Betel ocupa un puesto capital. En él, Dios se compromete a guiar y proteger a Jacob y le renueva las promesas hechas a

Abrahán.

Las tradiciones de Jacob cumplen también otra función: entre Jacob/Israel y Esaú/Edom, será el primero el heredero de la promesa. Al mismo tiempo se delimitan las relaciones, incluso geográficas, con los sirios, representados por su tío Labán.

.fosé (37-50). El final del Génesis se centra en el penúltimo hijo de

Jacob. Si antes asistimos al enfrentamiento entre dos hermanos, ahora será entre uno y todos los demás. En este caso no habrá huida sino venta

como esclavo. Pero las peripecias de José, mucho mayores que las de su

padre, terminarán llevándole a un puesto importantísimo dentro de Egipto. A él tendrán que acudir dos veces sus hel111anOS en busca de alimento. y no encontrarán de entrada el abrazo que Esaú dio a Jacob, sino que

se verán sometidos a una fuerte tortura psicológica, de la que no queda

excluido ni siquiera el padre cuando tiene que acceder a la marcha de

Benjamín. Cuando se conozca la verdad, toda la familia emigrará a Egipto. Lo cual no carece de ironía, porque el Génesis parece reconocer que

la tierra prometida no da de comer y es preciso marchar a tierra extranjera. Sin embargo, el libro termina con estas palabras de José a sus helll1anos: "Yo estoy para morir, pero Dios cuidará de vosotros y os hará subir

a la tierra que juró dar a Abrahán, Isaac y Jacob" (50,24). Esta vuelta desde Egipto hacia la tierra prometida será el tema central de los otros libros

del Pentateuco.

En cambio, la promesa de la descendencia numerosa da fruto. Elnúmero de hermanos se multiplica, y todos ellos reciben la bendición. En los

casos anteriores, la bendición recaía de forma especial en uno de los hermanos: Isaac-Ismael, Jacob-Esaú. Ahora se extiende a todos y cada uno

de los doce (Gn 49,28).

Éxodo

También este título procede de la traducción griega, ya que los judíos lo designan por su palabra inicial shemol ("nombres"). A diferencia

del Génesis, este libro carece de subtítulos que ayuden a su división. Podemos distinguir seis partes principales:

21

1) Opresión y liberación (1,1-15,21): cuenta la experiencia de la

opresión en Egipto, la elección de Moisés para salvar al pueblo, la negativa del faraón a dejarlo salir, las plagas, celebración de la Pascua, salida de

Egipto y derrota de los egipcios en el Mar de las Cañas, terminando con

un canto de victoria.

Podríamos terminar la primera sección en este solemne párrafo: "La

estancia de los israelitas en Egipto duró 430 años. Cumplidos los 430

años, el mismo día, salieron de Egipto los escuadrones del Señor. Noche

en que veló el Señor para sacarlos de Egipto, noche de vela para los israelitas por todas las generaciones" (12,40-42). Pero a continuación encontramos unas prescripciones sobre la Pascua, los ázimos y los primogénitos

(\2,43-13,16) que están estrechamente relacionadas con lo anterior, no

con lo que sigue. Aunque con ciertas dudas, me atengo al criterio de la mayoría, que pone el final de la primera sección en el momento en que se cruza el Mal' de las Cañas y el faraón, gran adversario en toda esta primera

parte, queda derrotado (c.[5).

2) Etapas hasta el monte Sinaí ([5,22-[8,27). En pocas páginas se

concentra la nueva experiencia del desielto, con sus amenazas de hambre

y sed, e[ acoso de posibles enemigos, la tentación de volver a Egipto, la

falta de fe en Dios, la necesidad de organizar al pueblo.

Si nos atenemos a Nm 33, que considera en bloque todas las etapas

desde Sucot hasta el monte Nebo, cabe la posibilidad de empezar esta sección en 13,17. El inconveniente de esta postura es que sitúa el paso del

Mar y la derrota del faraón al mismo nivel que otros episodios secundarios, y los separa del gran enfrentamiento que se ha contado al comienzo

del libro.

3) Propuesta y realización de la afianza ([9,1-24,[ 1). Es la gran sección del libro, donde Dios revela su deseo de establecer un pacto con el pueblo y manifiesta su voluntad a través del Decálogo y del Código de la Alianza. Tennina con una solemne ceremonia de ratificación de la alianza.

4) Las tablas de piedra y las Instrucciones para la construcción del

santuario (24,12-31,18). Se unen dos temas muy distintos, pero la doble

referencia a las "tablas de piedra" en 24,12 y 3 [,18 sugiere esta división.

La inmensa mayoría está dedicada a la construcción del santuario y de sus

objetos.

6) Copstrucción del santuario (35-40). Ateniéndose a las instrucciones de Dios en 25-31, se llevan a cabo todas las obras. La nube cubre la

tienda y la gloria del Señor llena el santuario. Este es el nuevo Sinaí.

Levítico

Losjudíos lo conocen como wayyiqrá ("llamó [el Señor a Moisés]").

La tradición griega le dio el título de Levítico, que generalmente se justifica haciendo referencia al interés del libro por las cuestiones levíticas.

Más bien habría que hablar del interés por las normas y ordenaciones de

los sacerdotes, ya que a los levitas no se los menciona en ningún momento. La explicación del título griego quizá radique en que Leví era el antepasado de los sacerdotes aaronitas.

El Éxodo terminaba con la construcción de la tienda del encuentro.

A partir de entonces, Dios no se revela en el Sinaí, sino en ella. y al pueblo que ha sacado de Egipto lo separa ahora de las naciones y lo santifica

mediante sus normas de pureza y santidad.

Suelen distinguirse cuatro secciones principales:

1','

(.

1)

Ritual de los sacrificios (1-7).

II)

La investidura de los sacerdotes (8-10).

I1I)

Reglas referentes a la pureza y a la impureza (11- 16).

IV)

La Ley de santidad (17-26).

h

El libro termina con un apéndice sobre Aranceles y tasaciones (27),

que probablemente se añadió más tarde.

Números

Este extraño título le viene al libro por el censo de los israelitas con

el que comienza. En hebreo se lo conoce con el título mucho más sugerente de bammidbar ("en el desielto"). El material que contiene es tan val;ado que resulta dificil dividirl0 4 . Lo más frecuente es distinguir tres paltes:

1) En el desierto del Sinaí (1,1-10,10). Contiene instrucciones de

Dios sobre el censo, la organización del campamento, la tribu de Leví, y

una serie de normas muy diversas en las que se intercalan breves pasajes

narrativos. Con vistas al relato posterior tiene especial importancia el pesadísimo pasaje en el que se habla de la nube (9,15-23).

5) La alianza en crisis (32-34). Mientras Moisés está en la montaña, el

pueblo comete el gran pecado de fabricar un becerro de oro y darle culto. Esta contravención de uno de los mandamientos que el pueblo se ha comprometido a cumplir pone en crisis 110 sólo la alianza sino también el futuro del

pueblo. Moisés intercede, el Señor perdona y se renueva la alianza.

4. Sobre este tema véase GARclA LÓPEZ, El Pel1lateuco. Verbo Divino, Estela 2003, 241242. y SKA, Il1lroducciól1 u lu lecturu del Pentateuco. Claves para la il1tclpretaciól1 de los cinco

primeros libros de la Biblia. Verbo Divino, Estella 2001, 59-62.

',1'1

22

o,'

:;1'

il

23

E[ Dt, igual que el Génesis, tiene también unos subtítulos que [o estructuran en tres discursos de Moisés (1, [-4,43; 4,44-28,68; 28,69-30,20),

a los que se añaden sus últimas disposiciones (e.31), cántico (c.32), bendición (c.33) y muelie del protagonista (Dt 34). GarCÍa López pone e[ final del tercer discurso en 32,52.

Los capítulos siguientes del libro de [os Números se dedican a contar [o ocurrido desde e[ Sinaí hasta [a conquista de Transjordania. Pero no

es e[ simple relato de un viaje ni de unas campañas militares. De esos veintiséis capítulos, un mínimo de ocho están relacionados con nuevas leyes y

normas (15; 18-19; 28-30; 31,25-47; 33,50-56; 34-36). Si añadimos [os

textos referentes a[ censo (c.26) y a las etapas realizadas desde Egipto hasta [a estepa de Moab (33, [-49), el material nal1'ativo se reduce a poco más

de [a mitad.

2) Del SinaÍ a la estepa de Moab (10,[ [-2[,35). Sección predominantemente nan'ativa, marcada por conflictos dramáticos: hambre, sed,

motines del pueblo, rebelión de algunos cabecillas, desánimo ante los primeros infonnes sobre la tierra, muerte de Aarón (hermano de Moisés). No

faltan páginas de contenido legal (Nm 15,1-31; 18; [9). La sección es muy

heterogénea, pero de enorme impOliancia, ya que en ella [os autores proyectan los problemas e instituciones de su época y les buscan solución o

fundamento. Es capital el episodio del envío de los exploradores, que motivará e[ castigo de vagar por el desietio durante cuarenta años. hasta que

muera toda la generación salida de Egipto. El final de la sección es muy

discutido. Otros la ponen en 20,13; 21,9; 22,1 025,18.

Según algunos, la estructura actual del Dt responde, básicamente, a

[a de [os antiguos pactos de vasallaje hititas. Sin embargo, esta interpretación no es aceptada por todos los autores. Véase el c.22.

4. Una presentación distinta del contenido

En el punto anterior hemos presentado brevemente el contenido ateniéndonos a los libros. Cuando se toma el Pentateuco en conjunto, como obra

unitaria, es posible dividirlo de manera distinta, en siete grandes etapas.

1. Historia de los orígenes (Gn 1-11)

2. Los patriarcas (Gn 12-50)

3) EIl la estepa de Moab (22-36). Comienza con los famosos orácu[os de Ba[aán y sigue con e[ primer caso de contaminación idolátrica con

[as moabitas. Pero el relato da paso a un nuevo censo de [a comunidad y a

[as normas más diversas (sobre [a herencia de [as hijas, las oblaciones al

Señor, la ley sobre los votos). La campaña contra los madianitas permite

hablar del repalto del botín. En la última parte destaca e[ asentamiento de

rubenitas y gaditas a[ otro lado del Jordán.

Deuteronomio

Conocido en hebreo como debarim ("palabras"), la LXX lo llamó

Deuterosllómos ("segunda [ey"), concibiéndolo como una nueva legis[ación dada en Moab, complementaria de la del Sinaí.

Comienza recordando [os años pasados, desde que Dios les ordenara ponerse en marcha en e[ Sinaí (Dt 1-4). Luego, a la promulgación del

Decá[ogo y una exholiación sobre la ley (Dt 5-11), sigue un amplio cuerpo legal con comentarios (Dt 12-26). Cien'a e[ discurso una extensa serie

de bendiciones y maldiciones (Dt 27-28). El estilo oratorio cede e[ puesto

una vez más a[ narrativo para contarnos [a alianza en Moab (Dt 29-30). La

obra tennina con [as últimas disposiciones de Moisés, su canto, sus bendiciones y su muerte (Dt 31-34).

24

!I'

.t'

.;.

r

il

3. Opresión y liberación (Ex 1,1-15,21)

4. De Egipto a[ Sinaí (Ex 15,22- [8,27)

5. En el monte SinaÍ (Ex 19 - Nm 10,10)

6. De[ Sinaí a [a estepa de Moab (Nm 10,1 [-2 [,35)

7. En la estepa de Moab (Nm 22 - Dt 34)

Muchas de las etapas coinciden con las descritas anteriormente. Las

mayores diferencias se dan en la etapa 5, que engloba palie del Éxodo, todo el Levítico y comienzo de Números. Aunque el material es enorme y

muy variado, tiene [a ventaja de dejar clara [a enorme importancia del Sinaí en el conjunto de [a obra.

La etapa 6 une [as dos secciones nalTativas del libro de los Números.

Otros autores también hacen lo mismo.

La etapa 7 engloba e[ final de Números y todo el Deuteronomio. Tiene el inconveniente de unir materiales muy distintos, pero [a ventaja de dejar clara [a unidad geográfica.

25

5. Telrate[[CO, Pelllateuco, Hexatellco, Heptateuco, Enneateuco5

La presentación del contenido revela un hecho muy extraño: al final

del Deuteronomio quedan sin tratar unos cuantos temas capitales:

[ ) En el Génesis, una de las promesas fundamentales a los patriarcas

es la de una tierra en la que habitar. Con ella comienza la historia de Abrahán: "Sal de tu tierra ... a la tien'a que yo te mostraré" (Gn 12,1-4). Sin embargo, quien termina de leer el Pentateuco no ve cumplida esa promesa.

Se queda a las puertas, en la campiña de Moab, o en la cumbre del monte

Nebo, desde donde Moisés la contempla.

2) Otro tema capital del Pentateuco es la liberación de Egipto. ¿Se

puede dar por terminado el relato sin contar la victoria final, la única que

da sentido a todas las tribulaciones sufridas en el desierto?

3) En el libro de los Números (27,18-23) se cuenta el nombramiento de Josué como sucesor de Moisés. ¿No resulta absurdo suprimir sus

conquistas y el reparto de la tierra que lleva a cabo entre las tribus?

Esto ha hecho pensar a muchos autores que los cinco primeros libros

ele la Biblia no pueden leerse sin tener en cuenta al menos el sexto, el de

Josué. Surge así la idea del Hexateuco (seis volúmenes).

Pero el libro de los Jueccs continúa contando lo ocurrido "después

de la muerte de Josué"; es lógico que el lector se interese de forma espontánea por esos hechos (quien defienda la unión de [os siete primeros libros

hablará de Heptateuco). Y quienes añadan Samuel y Reyes tendrán nueve

libros (Enneateuco), una historia que va desde la creación hasta el destie1'1'0 dc Babilonia. (Podemos prescindir del Octateuco, teoría propuesta por

Casiodoro, que defendía la unidad de los ocho primeros libros de la Biblia

grecolatina: Gn, Ex, Lv, Nm, Dt, Jos, Jue y Rut).

Pentateuco

Hasta ahora hemos procedido por adición, sumando libros a los cinco admitidos como un bloque compacto por la tradición judía. Pero si leemos atentamente los textos, advertimos un grave problema: el Deuteronomio, por su lenguaje y su teología, está mucho más relacionado con los li5. Este tcma lo expone muy bien SKA, IlIIlVdllCciólI, 16-23.

26

I.;~.

1.

:~

I

bros siguientes (Josué-Jueces-Samuel-Reyes), que con los anteriores (Génesis-Éxodo-Levítico-Números). Por eso, algunos, en vez de ampliar el

Pentateuco (convirtiéndolo en Hexa- Hepta- o Enneateuco) se inclinan a

quitarle el último libro, dejando el conjunto en sólo cuatro (Tetrateuco).

¿Es posible explicar esta situación tan extraña a la que se ha llegado? La formación de los libros del Antiguo Testamento es un problema dificil, casi insoluble. Pero podemos sugerir el siguiente proceso con respecto al tcma que nos ocupa.

Tetrateuco

Historia Deutel'Ollomista

Parece que lo primcro en redactarse fue la "Historia deuteronomista". Constaba de una introducción teológica, el Deuteronomio, y seguían

los libros de Josué, Jueces, Samuel, Reyes, que contaban la historia del

pueblo de Israel desde la entrada en la tierra prometida (Josué) hasta el

destierro (siglo VI). Esta obra histórica, redactada probablemcnte en tiempos del rey Josías (finales del siglo VII), fue revisada y completada durante el destierro (hacia el 550 a.C.).

Durante la época de dominio persa (538-332 a.C.), uno de los problemas capitales fue la búsqueda y defensa de la identidad nacional. Con

este fin se subrayó mucho la importancia del sábado, la circuncisión, la

ley, el rechazo de los matrimonios mixtos, etc. Dentro de esta búsqueda de

identidad podemos incluir la revisión de antiguas tradiciones referentes a

[os patriarcas, Moisés, la opresión en Egipto y la liberación, en las que

quedaron insertados amplios cuerpos legales. Surgió así, probablemente

en ticmpos de Esdras (finales del siglo V), el "Tetrateuco", los cuatro primeros libros, aunque es muy probable que este bloque nunca existiese como obra independiente, sino que fuese concebido como "introducción" a

la Historia dcuteronomista.

¿Por qué se separó al Deuteronomio de su contexto natural -introducción a la Historia deutcronomista- y se añadió al Tetrateuco? Parece

evidente que para agrupar todas las tradiciones sobre Moisés en un solo

bloque. Así nació el Pentateuco.

27

6. ¿Por qué se escribió el Pentateuco?

Esta interesante cuestión no se planteaba hace unos años. Se daba por

supuesto que era el resultado lógico de ir uniendo diversas obras literarias (de

las que hablaremos en los próximos capítulos). Otros dirían: "Se escribió porque Dios quiso". Pero la Palabra de Dios se encarna en circunstancias humanas. Últimamente se han dado dos principales respuestas a esta pregunta: la

primera piensa que el Pentateuco es flUto de fuerzas externas, de una decisión o aprobación del emperador persa; la segunda ve su origen en fuerzas

internas a la comunidad judía, como una búsqueda de su propia identidad6 .

"

f

6.1. Por motivos externos: decisión

o aprobación de la autoridad persa

En 1985 propuso P. Frei7 la teoría de que el imperio persa, a diferencia de los anteriores, mantuvo una política más tolerante y dejó cielto margen de autonomía política, cultural, religiosa y económica. Este régimen

quedaba sancionado por documentos que Frei llama "autorización imperial". y en esta línea hay que situar la Ley promulgada por Esdras.

Crüsemann, Blum y Albertz8 han relacionado esta idea con la formación del Pentateuco. Un documento de este tipo era útil no sólo para los

judíos, sino también para la autoridad imperial. "Para los responsables judíos, la redacción del texto significaba una opOltunidad de asegurar y consolidar la identidad del propio glUpO étnico, mientras que, para los funcionarios imperiales, un catálogo de normas que unificaran la vida de sus

súbditos judíos limitaba posibles desavenencias en el interior del grupo,

excluía la probabilidad de intrigas contra el régimen, como había sucedido en el pasado, y garantizaba una duradera lealtad a la corona"9.

Con vistas a conseguir la autorización del imperio, los diversos grupos de la comunidad postexílica debieron ponerse de acuerdo. Los dos

más importantes eran las familias sacerdotales de Jerusalén y los ancianos,

los grandes telTatenientes que representan el poder laico. Estos glupos tenían sus propias tradiciones de los orígenes de Israel que justificaban sus

6. Sigo a SKA,llIIroducciól1. 295-310. Ha vuelto sobre el tema cn «Persianllllpcrial Authorizalion: SOllle Question Marks». en J. W. WAITS (ed.). Persia al1d Tora/¡; Tlw T/¡eOlY of Imperial

Aur/¡ori=atiol1 ofthe Pentateuc!I, SBL Sylllposiulll Scrics 17 (Atlanta 2002).

7. P. FREI, "Zcntralgewall und Ach!illlcnidcnreich", en P. FREI - K. KOCII (eds.), Reichsidee

iIIul Reichsorganisatiol1 im Perserreic/¡, aBO 55. Friburgo - Gottinga 1984,7-43. Traducido al inglés cn la obra editada por Watts citada cn la nota antcrior.

8. F. CR()SEMANN, "Le Pentateuquc, une Tora. Prolégomenes et intcrprétation de sa forme finulc", en A. DE PURY (ed.), Le Pemafeuque el1 Cfuestioll (Gincbra 1992'),339-360. esp. 347s; R. AI.IIERTZ.lfistoria de la re/igicJlI de Israel en tiempos del Antiguo Testomelllo 11 (Madrid 1999) 612-621.

9. R. AI.UI,RTI., o. c. (nota antcrior) 11, 615.

28

,¡

\1,'.

,.':r

f,

"

',¡;

I!

I

prerrogativas. Las dos composiciones fueron unidas en un solo documento, el Pentateuco, o algo muy parecido, que fue el documento aprobado

por los persas.

Moviéndonos en la misma línea podemos proponer lo siguiente: los

cinco libros del Pentateuco son los únicos que aceptan también los samaritanos, enemigos acérrimos de los judíos. Esto podría confirmar la idea de

una decisión imperial. Naturalmente, para que tanto los persas como los samaritanos aceptasen este documento era preciso renunciar al Enneateuco.

1) Los persas no podían aceptar el libro de Josué y los siguientes

porque reivindican unos territorios infinitamente más amplios que los de

la diminuta provincia persa de Judá.

2) Los samaritanos estarían dispuestos a aceptar la legislación mosaica y las tradiciones patriarcales, pero nada más; quizá habrían aceptado el libro de Josué y otras muchas tradiciones del Norte contenidas en Jueces y

Reyes, pero no con la visión paltidista que se había impuesto en el Sur.

3) A los judíos de la Diáspora tampoco les gustaría que se identificase el hecho de ser judío con el de vivir en la tierra prometida.

Por consiguiente, es posible que los mismos judíos propusiesen a los

persas dar valor oficial sólo al Pentateuco. Los residentes en la tielTa prometida podían vc;r en esos libros un reflejo perfecto de su identidad; los de

la Diáspora podían sentirse como Moisés, contemplando la tielTa desde lejos. Los samaritanos tampoco tendrían problemas en aceptar las tradiciones de sus antepasados.

Así fue como se rompió la unidad del Enneateuco y se canonizó el

Pentateuco. Siglos más tarde, los libros siguientes (Josué-Reyes) también

entrarían en el canon de los libros inspirados con el nombre de "Profetas

anteriores".

Esta teoría, tan sugerente a primera vista, plantea problemas. Ska los

expone detalladamente. Podemos indicar algunos principales:

l. El Pentateuco contiene muchas leyes, agrupadas en tres códigos

principales. ¿Cuál de ellos querían los persas que se aplicase?

Algunas de ellas, como la que ordena destruir a todos los pueblos que ocupan Canaán (Dt 7) o la ley de la guelTa (Dt 20) serían totalmente inaceptables para la autoridad persa.

2. El Pentateuco contiene mucho material narrativo, sin valor jurídico en principio. Además, algunos de estos relatos podían causar el malestar de los persas: la promesa de la tierra desde el

Gran Río (el Eúfrates) hasta el Torrente de Egipto; la conquista

de Transjordania.

29

3. Los oráculos de Balaán tampoco agradarían a un rey interesado

en mantener la paz en su imperio.

4. No existe una copia en arameo del Pentateuco para uso de la autoridad persa.

5. Frei concibe el Pentateuco como documento obligatorio para todos los judíos del imperio, pero sabemos que en Elefantina (Egipto) no observaban algunas normas esenciales de la Torá.

6.2. Por motivos internos: la búsqueda de identidad

CAPITULO 2

Dadas las dificultades anteriores, Ska considera que el Pentateuco no

es fruto del compromiso de dos grupos (sacerdotes y laicos) para obtener

la autorización de los persas, sino que nace de la búsqueda de identidad

por palie de los judíos de Judá y de Jerusalén durante las reformas de Esdras y de Nehemías.

El argumento principal es que el Pentateuco no pretende regular la

vida de una provincia del imperio persa sino indicar cuáles son las condiciones de peltenencia al pueblo de Israel. Estas condiciones son de dos tipos: los vínculos de sangre y el "contrato social". Los vínculos de sangre

los establecen las genealogías, el libro del Génesis. Son miembros de Israel los descendientes de Abrahán, Isaac y Jacob. El "contrato social" es

la alianza con todo lo que implica de derechos y obligaciones, tanto sacrales como civiles. El texto quiere subrayar la relación con el pasado. Por

eso hay tres códigos de leyes, que pretenden demostrar la continuidad jurídica entre el Israel preexílico y el postexílico.

Israel sobrevivió como comunidad de fe, unida ante todo por sus tradiciones e instituciones religiosas, no como nación independiente. En este marco se explica el nacimiento del Pentateuco.

Esta interesante teoría de Ska explica muchos aspectos del Pentateuco. Sólo le encuentro un grave problema: si el Pentateuco supone la búsqueda de identidad por parte de los judíos, ¿cómo lo aceptaron los samaritanos? Aun suponiendo que el cisma samaritano tuviese lugar a finales

de la época persa, la teoría de Ska subraya mucho el carácter judío y jerosolimitano del Pentatwco.

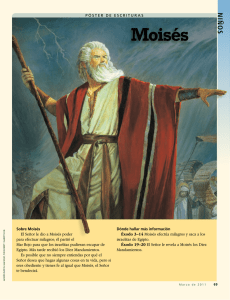

¿Escribió Moisés el Pentateuco?

Cuando comencé a redactar este capítulo, estaba convencido de que

fonnularse esta pregunta a comienzos del siglo XXI es tan absurdo como

preguntarse si la tierra es plana. Bastaría un "no" escueto para zanjar la

cuestión. Poco después encontré una página web en la que se afirma:

"El autor del Pentateuco es Moisés, profeta y organizador del pueblo

de Israel, que vivió en el siglo XV o XIII antes de Jesucristo. No solamente la tradición judía sino también la cristiana han sostenido siempre el origen mosaico del Pentatcuco".

(www.aciprcllsa.comlBiblia/pcntatcuco.htm)

Afirmaciones parecidas se encuentran en otras páginas y demuestran

que es preciso volver sobre el tema. Al mismo tiempo, nos permitirá introducimos en el largo debate sobre la formación del Pentateuco.

l. La tradició11 antigua

La tradición judía, el Nuevo Testamento, y la Iglesia durante muchos

siglos, han atribuido el Pentateuco a Moisés. Resulta dificil imaginarlo

buscando papiro y tinta, en medio del desierto, para poner por escrito unos

recuerdos tan extensos. Faltan muchos siglos para que Julio Cesar escriba,

durante la campaña, su Guerra de las Galias. y más dificil resulta imaginarlo escribiendo su propia muelte (Dt 34,5ss). Sin embargo, incluso una

persona tan culta como Filón admite que lo hizo.

7. Bibliografia

Las ideas anteriores se pueden completar con J. BlENKINSOPp, El Pentateuco, pp. 49-76: "Aspectos básicos del Pentateuco: estlUctura y cronología";

F. GARCÍA LóPEZ, El Pentateuco, pp. 17-35 YJ. L. SKA, Introducción, 13-64.

31

30

"

"Lo más prodigioso de todo es el final de los libros sagrados que coronan la Ley [... ] Porque, montado ya en el carro y habiendo ocupado

su puesto en la línea de salida para dirigir como un vuelo su carrera al

cielo, inspirado y en estado de posesión divina, profetizó perfectamente, todavía vivo, lo referente a su propia muerte, diciendo antes de ocuITir cómo fue su final, cómo fue enterrado sin que nadie estuviese presente -es claro que no por manos mortales sino por poderes inmortales-, cómo no recibió los honores fúnebres en la tumba de sus antepasados por tener derecho a un monumento especial que ningún humano

ha visto, cómo todo el pueblo hizo duelo por él durante un mes ... ".1

Pero la postura de Filón no la comparten todos los judíos. En el Talmud babilónico (Baba Balra 14b) se dice que los ocho últimos versos de

la Torá, en los que se cuenta la muerte de Moisés y se ofrecen otros datos,

los escribió Josué.

¿Cómo llegaron los antiguos a este convencimiento? El punto dc

partida podemos verlo en cielias afirmaciones sueltas que presentan a

Moisés escribiendo. En Ex 17,14, después de la batalla contra los amalecitas, recibe esta orden de Dios: "Escríbelo en un libro de memorias". Poco más tarde, cuando nos encontramos en el monte Sinaí, se dice: "Entonces Moisés puso por escrito todas las palabras del Señor" (Ex 24,4). Más

aún, incluso las etapas del desierto se dice que las fue consignando por escrito: "Moisés registró las etapas de la marcha, según la orden del Señor"

(Nm 33,1-2). Por último, al final del Deuteronomio se indica tres veces en

el mismo capítulo la actividad literaria de Moisés: "Moisés escribió esta

ley y la consignó a los sacerdotes levitas" (Dt 31,9). "Aquel día, Moisés

escribió este cántico y se 10 hizo aprender a los israelitas" (Dt 31,22).

"Cuando Moisés terminó dc escribir los altículos de esta ley hasta el final... .. (Dt 31,24). Si había llevado a cabo una tarea tan variada -memorias de guerra, leyes, diario de viaje, cantos-, nadie mejor que él para haber redactado todo el Pentatcuco. La escasez de tinta y papiro no representa problema. "Para Dios nada es imposible".

2. Las primeras dudas

A pesar de lo anterior, las dudas sobre la autoría mosaica del Pentateuco aparecen ya muy pronto, entre los primeros grupos heréticos del cristianismo, especialmente en aquellos que no muestran gran estima del An1. FI1.6N, De vila Mosi.\· 11, 291.

32

tiguo Testamento. En el siglo n, una cristiana, Flora, preguntó al gnóstico

Ptolomeo sobre el origen de la Ley; éste, en su carta de respuesta (transmitida por Epifanio de Salamina en el s. IV), tras analizar lo que se dice en el

Pentateuco sobre Dios y los mandamientos, llega a la conclusión de que no

puede haber sido escrito por un solo autor: una palie de la Ley procede de

Dios, otra de Moisés, otra de los ancianos del pueblo judí0 2• De origen

gnóstico son también las Homilías Pseudoclementinas, donde se usa, quizá

por primera vez, el argumento de que Moisés no pudo escribir el Pentateuco porque tendría que haber contado su propia l11uelie (Dt 34,5ss). Otro

glUpO, el de los Nazareos, afirmaba que los escritos del Pentateuco no procedían de Moisés 3•

En el s. XI encontramos en Córdoba a un árabe de gran cultura, Ibn

Jazm. Deseando mostrar que el islam es la verdadera religión y que el judaísmo y el cristianismo son falsos (al parecer, no conocía la teoría moderna de

la "convivencia pacífica de las tres religiones"), indica los numerosos eITOres teológicos, cronológicos, etc. del Pentateuco y concluye que no pudo ser

escrito por un profeta (Moisés), sino que es básicamente obra de Esdras.

También algunos judíos fieles, pero con espíritu crítico, encontraban

dificultades para admitir la autoría mosaica de todo el Pentateuco. Entre

ellos destaca Abraham Ibn Ezra (s. XII), quien, en su comentario al Deuteronomio, propone sus dudas de forma enigmática, quizá para no ser expulsado de la sinagoga4 • y esta mentalidad crítica influye en teólogos cristianos que mantienen contacto con los judíos. Alfonso de Madrigal -el

Tostado (hacia 1410-1455)- reconoce que "muchos" (apud multas) dudan

de la autoría mosaica del Pentateuco, si bien él se contenta con atribuir a

Josué el final del Deuteronomios.

En el siglo XVII, tanto Hobbes (1588- I 679) como Spinoza 6 (16321677) negarán expresamente que el Pentateuco fuese escrito por Moisés. Y

2. cr. c. HOUTMAN. Del' Pentateuch, 15s.

3. Lo indica Juan de Damasco (s. Vlll), en De haeresibus XIX (PO 94, 689).

4. Se limita a recoger una serie de expresiones: "Al otro lado del Jordán [... ] si entiendes el

misterio de los doce [... ] Moisés escribió esta ley [... ] los cananeos vivían entonces en el país [... ]

se revelará en la montaña de Dios [... ] su lecho de hierro puede contemplarse [...] conocerás la verdad". Fue Spinoza quien descifró el enigma: se trata de textos que no podían haber sido escritos

por Moisés (Dt 1,1; 3,11; 27,1-8; 31,9; On 12,6; 22,14). (Cr. BLENKINSOPP, El Pentateuco, 12). Ibn

Ezra cita a otro autor judío anterior, un tal Isaac, que ponía en duda la autoría mosaica de todo el

Pentateuco (cf. HOUTMAN, Del' Pentateuc/¡, 25s).

5 F. OARCIA LÓPEZ, "De la antigua a la nueva crítica literaria del Pentateuco": Estudios Bíblicos 52 (1994) 7-35, especialmente p. 11, sugiere una postura mucho más crítica por parte de "el

Tostado". Sin embargo, una cosa son los argumentos de los adversarios que él aduce y otra su postura personal, mucho más conservadora (cf. HOUTMAN, Del' Pel1tateuch, 24).

6. B. SPINOZA, Tratado teológico-político. Véase el cap. 8: "En el cual se demuestra que el

Pentateuco y los libros de Josué, los Jueces. Samuel, Rut y los Reyes no son auténticos. Se examina después si son obra de varios autores o de uno solo, y quién sea éste".

33

aunque en el siglo XVIII, cuando comienza el estudio científico de la Biblia, la mayoría sigue pensando que Moisés era su autor, la Ilustración provoca un cambio demasiado fuelte en la conciencia europea para que se

acepten las verdades tradicionales acríticamente. Las objeciones a la opinión antigua son tan claras y variadas que ésta hace agua por todas partes.

Todavía el 27 de junio de 1906 la Pontificia Comisión Bíblica mantiene que

Moisés es el autor sustancial del Pentateuco, aunque pudo utilizar fuentes

anteriores y ser ayudado en la redacción definitiva por otros autores. Son

ganas de salvar lo insalvable. Hoy día, una de las pocas cosas que se pueden dar como absolutamente cieltas en la investigación bíblica es que Moisés no escribió el Pentateuco. ¿Cómo se justifica este cambio tan radical?

3.2. DupUcados y triplicados

"!

Andrés de san Víctor fue el primero en adveltir las diferencias entre

Gn I - Gn 2 y en sugerir que Moisés pudo haber usado distintas fuentes.

Para algunos autores no sólo existen tradiciones duplicadas, sino también

triplicadas. En ese catálogo acostumbran incluirse, entre otros:

• Dos relatos de la creación (Gn I,I-2,4a; 2,4b-24).

• Dos descendencias de Adán (Gn 4 y 5).

• Dos relatos del diluvio, mezclados en Gn 6-9.

• Tres relatos sobre la esposa en peligro (Gn 12, I Oss; 20; 26).

• Dos pactos de Dios con Abrahán (Gn 15 y 17).

3. Argumentos cOIltra la teoría tradicioIlal

• Dos explicaciones del nombre de Betel (Gn 28,19; 35,15).

• Dos explicaciones del cambio del nombre de Jacob en el de Israel (Gn 32,29; 35, IO).

En orden cronológico, las dificultades que se fueron advirtiendo podemos agruparlas en los siguientes apartados.

• Dos relatos de la vocación de Moisés (Ex 3 y 6).

• Dos versiones del milagro de las codornices (Ex 16,13; Nm

11,31-35).

3.1. ~cronisD1os

Ibn Ezra percibió que los siguientes textos no podían haber sido escritos por Moisés: Dt 1,1; 3,11; 27,1-8; 31,9; Gn 12,6; 22,14. Al tema le

dieron también impOltancia Isaac de la Peyrere (1655) y Spinoza (1670).

El catálogo de lbn Ezra se ha ido completando con otros datos, de los que

entresaco algunos:

• En Gn 12,6 y 13,7 se dice: "En aquel tiempo habitaban allí los cananeos". El autor supone que quienes habitan ahora la tierra son los

israelitas. La afirmación carece de sentido en tiempos de Moisés.

• En Gn 21,34; 26,14.15.18;. Ex 13,17 se menciona a los filisteos,

que ocuparon el territorio después de la muelte de Moisés.

• En Gn 36,31 ss se habla de los reyes edomitas que existieron "antes

de que los israelitas tuvieran rey"; quien escribe esta frase conoce

la existencia de monarcas en Israel, cosa que sólo oculTió dos siglos después de la muelte de Moisés.

• El mayor anacronismo es que Moisés tendría que haber contado su

propia muerte (Dt 34,5-12).

34

• Dos promulgaciones del Decálogo (Ex 20 y Dt 5).

• Legislación sobre los esclavos (Ex 21 y Dt 15,12-28).

~,

:¡

\.

• Leyes sobre homicidio (Ex 21; Dt 19; Nm 35).

• Diversos catálogos de fiestas (Ex 23,14ss; 34,18ss; Dt 16,lss;

Lev 23,4ss; Nm 28-29).

3.3. Diferencias de estüo

Andreas Bodenstein (más conocido por el nombre de su lugar de nacimiento, Karlstadt), partidario inicialmente de Lutero y luego mucho más

radical que él, publico en 1520 una obra con el título De caIloIlicis scrip([Iris Libell[ls en la que advielte las diferencias de estilo dentro del Pentateuco cuando habla Moisés y cuando se narra. Por otra parte, el estilo de

Dt 34,5-12 (que no pudo ser escrito por Moisés ya que cuenta su muerte)

coincide con el de otras secciones anteriores.

También Richard Simon (en 1678), sin citar ejemplos concretos, indica que las diferencias de estilo son un argumento contra la autoría mosaica del Pentateuco: unas veces sobrio y escueto, otras, ampuloso.

El tema del estilo está estrechamente relacionado con el del vocabulario, que analizaremos luego. Basta recordar por ahora estos dos datos:

35

1) El libro del Deuteronomio se caracteriza por un estilo oratorio, retórico y ampuloso, típico de cieltas formas de predicación o exhortación.

Véase el famoso ejemplo del Shemá (Dt 6,4-8):

«4Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es solamente uno. 5Amarás

al Señor, tu Dios, con todo el corazón, con toda el alma, con todas las

fuerzas. 6Las palabras que hoy tc digo quedarán en tu memoria, 7se las

inculcarás a tus hijos y hablarás de ellas estando en casa y yendo de

camino. acostado y levantado; 81as atarás a tu muñeca como un signo.

serán en tu frente una señal; 91as escribirás en los postes de tu puerta y

a la entrada de tus ciudades.»

2) Ciertas paltes del Pentateuco poseen un estilo preciso y seco, con

frases que se repiten machaconamente, como ocurre en el primer relato de

la creación (Gn 1). Otras secciones presentan un estilo narrativo ágil y vivaz; analizan la psicología de los personajes, hablan de Dios como si fuese un hombre (se pasea por la tarde, come, etc.).

En este apaltado podemos incluir también:

3.3.1. Diferencias en los nombres divinos

Fue Astruc (en 1753) el primero en dar impOltancia al hecho de que

en el Génesis se nombra a Dios de dos formas distintas, Blo!Ji111 y Yahvé,

y que estas denominaciones aparecen en relatos de estilo literario diverso.

Hoy día es frecuente enmarcar este dato en otra serie de diferencias de vocabulario. Pero conviene mantenerlo aislado para subrayar su importancia.

Como indica Houtman, de aquí nace la futura teoría documentada, que será válida en la medida en que este dato se confirme.

3.3.2. Diferencias de vocabulario

• Al monte donde Dios se revela se lo llama en unos casos Sinaí,

y en otros, Horeb.

• El suegro de Moisés se llama Ragüel en Ex 2,18, y Jetró en Ex

3,1; 18,1.2.6.12.

• Encontramos distintos términos para referirse a la "esclava"

(siliflah, 'amah).

• A los habitantes de Palestina se los llama unas veces "cananeos"

y otras "amorreos".

36

3.4. Cortes y tropiezos en la narraci6n

En una época en la que los escritores no disponían de los recursos

model'11os, y en los que subsanar un fallo suponía un gran coste, dado el

elevado precio del papiro o del pergamino, es lógico que el relato no fluya con la misma suavidad que en un buen autor 1110de1'110. No deben extrañamos una serie de cOltes y tropiezos en la narración. Pero en el Pentateuco adveltimos casos que superan 10 nOl1l1al.

• Al relato de la creación (Gn 1, 1-2,4a) sigue otro relato que vuelve a

los orígenes y se expresa en categorías muy distintas (Gn 2,4b-24).

• Después del nacimiento de Set (Gn 4,26) se vuelve a los orígenes de Adán (Gn 5,1).

• En Gn 7,6s tiene lugar el diluvio y Noé entra en el arca; en 7,10

se dice que el diluvio ocurrió una semana más tarde. En 7,11

vuelve a hablarse de los comienzos del diluvio y en 7,13 de la

entrada de Noé.

• En Gn 37,28 los madianitas sacan a José del pozo donde lo habían metido sus hermanos, lo venden a los ismaelitas y éstos lo

llevan a Egipto. En 37,36 son los madianitas quienes lo venden

en Egipto a Putifar. Y en 39,1 Putifar lo compra a los ismaelitas.

• En Ex 19,24s Dios ordena a Moisés que baje del monte y suba

de nuevo con Aarón. Pero el relato se interrumpe para dar paso

al Decálogo.

Muchos de estos "fallos" se deben a un hecho muy simple que a menudo no se tiene en cuenta: el escritor ignora el arte de citar. Homero, en

sus nueve libros de la Historia, ya utiliza este recurso: "como dicen los lidios", "como dicen los griegos", etc. De este modo puede presentar diversas opiniones, muy distintas e incluso opuestas, sin que nadie se extrañe.

Si el autor bíblico hubiera conocido este recurso habría dicho: "Existe un relato de la creación que afirma: Al principio creó Dios el cielo y la

tierra ... ". Después de exponer Gn 1,1-2,4a habría continuado: "Pero hay

otro relato sobre el origen de la primera pareja humana que es como sigue". y contaría On 2,4b-24.

Así sería también muy fácil explicar otros muchos cOltes e incongruencias en el relato. Pero esta solución, al mismo tiempo, demostraría

que Moisés no había escrito todo desde cero. sino que habría utilizado muy

distintas tmdiciones.

37

3.5. Tradiciones e ideas distintas e incluso opuestas

El contenido de cielias secciones o pasajes del Pentateuco fue lo primero que hizo negar a cielios herejes cristianos la autoría mosaica. Pero

ellos se movían por motivos teológicos y éticos, y sus argumentos no coinciden con los que se han usado más tarde en la ciencia bíblica. Entre los

datos que reflejan distintas "teologías" podemos enumerar:

• En Gn 1 Dios crea al hombre y la mujcr al mismo tiempo, como

culmen de la creación; en Gn 2 crea al hombre antes que a los

animales, y por último a la mujer.

• En Gn 6, 19s se ordena a Noé introducir en el arca una pareja de

cada viviente; en 7,2 se trata de siete parejas de animales puros

y una de impuros.

• En Ex 33,7 se dice que la tienda de reunión estaba situada fuera

del campamento; en Nm 2,2, que los israelitas debían acampar

en torno a ella.

• En Ex 16,14-35 se habla del maná como de un milagro divino.

En Nm 11,6-9 como de un fenómeno natural.

En Nm 9, 17s se dice que la nube guiaba a los israelitas por el desielio. En Nm 10,31 Moisés no cuenta con esa ayuda y pide a

Jobab que los acompañe. En Nm 10,33 quien guía al pueblo es

el arca. Tres tradiciones distintas en poco más de una página.

• La duración de la fiesta de las Chozas es de siete días según Dt

16,15, y de ocho según Lv 23,36.

• En caso de homicidio no intencionado, el lugar de asilo es el altar según Ex 21,12ss. Pero en Dt 19,1-13 y Nm 35,9-24 no se

menciona el altar, sino que se especifican unas ciudades de refugio para el culpable.

***

Los argumentos anteriores poseen un valor muy distinto y se prestan

a interpretaciones muy subjetivas. La obra de R. N. Whybray, El Pentateuco, critica aceliadamente el pretendido valor científico de estos argumentos (ver pp. 58-92). Pero, en conjunto, demuestran que el Pentateuco

tuvo un proceso de formación muy largo y complejo, imposible de explicar por la autoría de una sola persona, Moisés, que lo redacta durante su

estancia en el desielio.

38

CAPÍTULO 3

La investigación sobre el Pentateuco

Es fácil demostrar que Moisés no escribió el Pentateuco. Sólo personas

muy fanáticas mantienen esa tradición. Lo dificil, casi imposible, es decir cómo surgió. Lo cual no impide que se sigan publicando más y más libros yartículos sobre el tema. Dada la complejidad del problema, dividiré el capítulo

en tres palies: 1) la historia de la investigación hasta Wellhausen; 2) la teoría

de las fuentes hacia 1970; 3) la investigación posterior hasta nuestros días.

Para no cansar al lector con discusiones intenninables, me limito a ofrecer

una visión de conjunto de la problemática, suprimiendo la exposición detallada de las teorías y muchas referencias bibliográficas.

l. DE ASTRUC (1753) A WELLHA USEN (1 878)

l. ¿Cómo se formó el lago?

En mi Introducción al Antiguo Testamento comparé el Pentateuco

con un lago que se descubre de repente y desconcierta a todo tipo de personas. Las hipótesis principales que se formulan a propósito de su misteriosa aparición son las siguientes:

• El lago se formó a partir de dos o tres ríos. Corrían paralelos, sin

encontrarse nunca, hasta que los encauzaron para converger en

el mismo sitio. Todos esos ríos han desaparecido, pero es fácil

detectar sus huellas en paisajes vecinos.

39

• El lago se formó a partir de pequeñas lagunas, que los habitantes

de pueblos cercanos unieron hasta conveltirlas en el lago actual.

. E[ohista 1

10 documentos

• El lago se formó a paltir de un solo gran río, hoy desaparecido,

que vio engrosado su caudal por numerosos afluentes.

E[ohista 2

5 documentos

• El lago se formó a paltir de cuatro ríos, que fueron unidos a lo

largo del tiempo mediante obras de canalización .

. Estas imágenes podemos aplicarlas a las distintas teorías sobre la

formación del Pentateuco.

\.

Curiosamente, el primer autor en plantearse a fondo el tema fue un

médico francés del siglo XVIII. Jean Astruc comienza estudiando los tres

primeros capítulos del Génesis. Lo que más le llama la atención es que se

nombra a Dios de dos formas distintas, Elohim y Yahvé, y que estas denominaciones aparecen en relatos de estilo literario diverso. Por eso, propone la teoría de que Moisés utilizó dos documentos escritos por autores

anteriores a él. El primero, documento A, usa el nombre de Yahvé; el segundo, B, emplea Elohlm. Luego intenta aplicar esta hipótesis al resto del

Génesis. Pero no consigue rcpaltir sus cincuenta capítulos entre estos dos

documentos y tennina admitiendo que Moisés utilizó otros diez documentos secundarios.

Recogiendo nuestra metáfora inicial, Astruc no estudia todo el lago,

sólo una quinta parte del mismo. y lo ve fOlmado por dos ríos principales

y diez secundarios. Pero fue Moisés quien los encauzó.

1.3. Hipótesis de un río y sus afluentes (teoría complementarla)

DI

D2

~:---

Documento B: E10ltim

Do

D7

D8

D9

DIo

Carl D. Ilgen, intentando reconstruir los documentos que se conservaban en los archivos del templo de Jerusalén, analiza detenidamente ellibro del Génesis y descubre en él diecisiete documentos, que se pueden distribuir entre tres autores: dos elohistas y un jehovista. Las obras de estos

tres autores eran originariamente homogéneas e independientes. Fue el redactor del Génesis quien las unió y provocó la confusión actual.

40

1.2. Hipótesis de las lagunas (teoría fragmentarla)

A finales del siglo XVIII (1792-1800) Alexander Geddes propone

una nueva teoría, que será aceptada poco después por Johann Severin Vater (1802-1805). Estos autores no se limitan al Génesis. Amplían su estudio a todo el Pentateuco, concediendo especial importancia a las secciones

legales. Llegan a la conclusión de que este conjunto de libros no se fonnó

a paltir de documentos (los ríos que recorren un largo camino), sino de

fragmentos sueltos (lagunas). De aquí el nombre de la teoria.

y este trabajo no lo llevó a cabo Moisés. Para Vater, la laguna principal es el Deuteronomio, escrito en tiempos de David y Salol1ión (siglo X

a.C.). Más tarde se le unieron otras secciones históricas y legales. El lago

tardó en formarse cuatro siglos, hasta que adquirió su aspecto actual poco

antes del destierro de Babilonia (siglo VI).

1.1. Hipótesis de dos o tres ríos (antigua teoría documentarla)

D3

D4

= _ _ D;

Jchovista

2 documentos

,

.i.

¡

,'JI,

Tres décadas más tarde, H. Ewald (1831) va elaborando una nueva

teoría, en' la que expone que el lago es más grande de lo que parece. Hay

que incluir también el libro de Josué. Por eso, no habla de Pentateuco sino de Hexateuco. Este nuevo lago, se basa en un gran río, un "documento

Elohista", al que da este nombre porque llama a Dios Elobim. Yen él desembocaron más tarde un documento que usaba el nombre de Yahvé y

otros documentos más. Pero se trata de afluentes, no de ríos, que poco a

poco van engrosando el cauce principal del E1ohista. Posteriormente,

Ewald cambió de opinión, admitiendo dos relatos Elohistas y uno Yahvista, que sufrieron diversas reediciol1es posteriores. Admite la hipótesis de

varios ríos (Astruc), completándola con la de los afluentes.

1.4. Hipótesis de los cuatro ríos (nueva hipótesis documentarla)

La idea básica de esta teoría es que el Pentateuco se formó a partir

de cuatro documentos.

41

La misma se conoce con los nombres de sus tres máximos representantes: Graf-Kuenen-WeIlhausen. El nombre más conocido es el de Julius

WeIlhausen. Para este autor, que ha marcado toda la investigación posterior, de los cuatro documentos, el más antiguo es el Yahvista (1), nacido

en el Reino de .Tudá hacia el año 850 a.C. Un siglo más tarde se forma en

el Reino Norte el Elohista (E). Ambos corren paralelos durante años, sin

conocerse. Hasta que en el año 722, cuando la capital del Reino Norte, Samaria, cae en manos de los asirios, muchos israelitas huyen a .Tudá, llevando consigo el río de sus tradiciones elohistas, que terminan fusionándose

con las yahvistas (1 + E). Pasa otro siglo, y en tiempos del rey Josías nace el río Oeuteronómico (O), cuyas aguas se unen poco más tarde a las anteriores (1 + E + O). A mediados del siglo V surge el río sacerdotal (Q =

P) '. Por último, hacia el año 400, todos estos ríos unidos dan lugar al Pentateuco. La teoría de Wellhausen podemos representarla gráficamente del

siguiente modo:

18501

17501

QJ

rn

17221 1J + E 1

16221

[ID

16001 1 J + E + DI

14501

~

14001 1 J + E + D + Q

1

_ ...... Pentateuco

Conviene dejar claro que la visión anterior está muy simplificada.

Como indica el mismo WelIhausen, cada una de esas fuentes tuvo diversas ediciones (1[, J2, .T 3; E[, E2, E3), Y sobre todo Q (P) es muy compleja.

1. Aunque cn [a investigación posterior se ha impuesto la sigla P para e[ escrito sacerdotal

(Priesterschrift), Wellhausen usó la Q (inicial de "qualluor") pensando en [as "cuatro" alianzas que

marcan la visión de la historia en [a mentalidad del autor sacerdotal: con Adán (Gn 2-3), con Noé

(Gn 9), con Abraham (Gn 12ss) y con Moisés (Ex 19-24). Según A. Kucncn,la sigla Q no tuvo éxito porque Gn 1,28-30 no habla propiamente de una alianza con Adán sino de una bendición.

42

Il. LAS FUENTES NARRA TIVAS

El influjo de Wellhausen fue enorme, y su teoría, aunque con nume.

rosas modificaciones y matices, se impuso en muchos ambientes. Hasta

1970, la idea que se difundía a propósito de las fuentes del Pentateuco era

aproximadamente la siguiente 2.

1. Yahvista (.1)

Su historia abarca generaciones y siglos ofreciendo una perspectiva

peculiar de los acontecimientos. Este autor concibió el proyecto de contar

la historia de su pueblo hasta el momento de la entrada en Palestina. Pero

no comienza con Abrahán: se remonta a los orígenes del mundo y de la

humanidad. Es él quien nos habla de Adán y Eva en el jardín de Edén, del

primer pecado, del asesinato de Caín, de la expansión de la humanidad por

la tielTa, del diluvio y la torre de Babel. Luego continúa con la vocación

de Abrahán, su historia y la de los demás patriarcas, la ida a Egipto, la

opresión posterior del pueblo, el éxodo y la marcha por el desielto.

Lo esencial para el autor es informamos sobre el plan de Dios en la

historia, que consiste en salvar a la humanidad a través de Abrahán y del

pueblo de IsraeL

En síntesis, podemos decir que este autor tiene un enfoque universalista y salvífico de la historia: uniltel'salista, ya que según él la historia de

Israel no puede ser concebida al margen de los demás pueblos; es uno de

ellos por su origen común (Gn 2; 9,18-27) y está orientado hacia ellos por

su misión (GI112,1-4); salvífica, porque lo que Abrahán y sus descendientes deben transmitir a los demás pueblos es la salvación de Dios.

Delimitación

Existe bastante acuerdo en considerar que J comienza en Gn 2,4b (segundo relato de la creación) y tenl1ina en Jue 1 (establecimiento en la tie2. Una teorla bastante aceptada puede verse en 1. SCIIREINER, Palabra y mensaje del Antiguo Testamelllo, 496-50 l. Más claro y pedagógico es cl folleto Gráfico en color de las juentes del

Pentateuco, tomado dcllibro de P. F. ELLlS, Los hombres y el mensaje del AllIiguo Testamento, Sal

Terrac, Santander 1970. El último esfuerzo en esta línea es la obra de A. F. CAMrBELL - M. A.

O'BRIEN, SOUl'Ces ofthe Pel1lateuc!t. Texts, Intl'Oductiol1s, Annotations. Minneapolis 1993: ofrece

las versiones (restauradas) del documento sacerdotal, del relato yahvista y de los textos elohistas,

con notas a pie de página; lucgo materiales que no pertcnccen a ninguna de las fuentes P, J y E; finalmente cstudia textos compuestos (el relato del diluvio, el comienzo dc la historia de José y la liberación en el Mar).

43

rra prometida). Pero entre estos dos textos hay infinidad de pasajes difíciles de atribuir a J, E o P. Sí conviene recordar que nada del Levítico, del

Deuteronomio (a excepción, quizá, de 34,lb-4) y de Josué peltenece a J.

Los criterios más importantes que se utilizan para atribuirle un texto

son: 1) el uso del nombre de Yahvé para referirse a Dios; 2) un estilo característico, lleno de viveza, claridad y elegancia; 3) el uso de antropomorfísmos al hablar de Dios (On 3,8; 18); 4) la carencia de términos cultuales

técnicos.

/',

'1

1,

Materiales que emplea

J no podía basarse en recuerdos pel·sonales. Debió basarse en tradiciones orales o escritas, algunas con un claro influjo sumero-acadio (creación del hombre, inmortalidad, diluvio), a las que imprimió un sello nuevo y original.

,',~ ~

Lugar y fecha de composición

Casi todos los autores están de acuerdo en que J escribió en Judá

(Reino Sur), dado el interés que muestra por esa región y sus santuarios.

Más complicado es el problema de la fecha. Aunque Wellhausen lo

situó en el siglo IX, muchos de los autores se inclinan por el siglo X, durante el reinado de Salomón. Los principales argumentos para situarlo antes de la muelte de Salomón son: 1) la ausencia de polémica entre los reinos del NOlte y del Sur (Israel y Judá); 2) el optimismo que rodea la elección de Abrahán y de su descendencia no se explica bien después de la división del reino; 3) el optimismo con que habla de la tierra buena y espaciosa es difícil de comprender después de la división del reino, cuando el

sur quedó reducido a la tribu de Judá, pobre y escabrosa3•

i'

>

2. Elohista (E)

Principales temas teológicos

J no se limitó a recopilar y ordenar materiales antiguos. Organizó

también esas tradiciones de acuerdo con unos temas que se repiten con frecuencia.

Dios guía y protege. J repite continuamente el tema: en la historia

patriarcal (On 12,1; 15,1.7; 19,29; 24,7; 26,2.23 etc.) y en la vocación de

Moisés con carácter programático (Ex 3,7s).

3. Una exposición más detallada de los argumentos en A. GONZÁLEZ LAMADRID, Teología

de las tradiciones yahvista JI sacerdotal, Madrid 1970, 12-13.

44

Dios guía hacia la tierra prometida. En la historia patriarcal aparece

desde el principio como anuncio (On 12,1), luego como promesa (12,7) a

la que Dios se compromete con un pacto (15,7.18s). Se recuerda en otros

pasajes a Abrahán (24,7), Isaac (26,4) y Jacob (28,13). Un momento fundamental es de nuevo la vocación de Moisés (Ex 3,7s). Y el mismo decálogo cultual (Ex 24,14-26) está concebido en función de la tierra (véanse

los vv. 15.21.22.24.26).

Dios be11dice. Como dijimos, tiene especial impOltancia en la vocación de Abrahán (12,1-4) y se repite como un leit-motiv (18,18; 22,18;

25,11; 28,14).

Relaciól1 elltre gracia y obedie11cia. Todo lo anterior lo concede Dios

por pura gracia. Abrahán no tiene mérito alguno para que Él lo llame. Esta falta de méritos la subraya también el Yahvista contando diversos casos

en los que el hermano menor supera al mayor (Isaac a Ismael, Jacob a

Esaú, José a los once). Sin embargo, Dios exige la obediencia como condición para gozal' de sus beneficios (recuérdense los casos de Adán, Noé,

Abrahán ... ). La obediencia es causa de bendición (12,4; 26,5), igual que

la desobediencia lo es de maldición (3,16-19). Pero gracia y obediencia no

están perfectamente equilibradas. En el hombre abundan el pecado y la debilidad; en Dios sobreabunda la gracia, la fidelidad a su promesa y a su

plan de salvación. Toda la historia de J anticipa la famosa frase de Pablo:

"Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia".

\

r

"

1,

(

t

,1>

1

Este autor llevó a cabo en el Reino NOlte una labor muy parecida a

la de J en el Sur. "Con datos muy a menudo semejantes, los textos llamados elohistas expresan otro aspecto de Dios y de su acción. No tienen la

vivacidad ni lo pintoresco del Yahvista: menos vigor dramático, como

también menos ardor nacional. Son más sencillos, más fluidos, más desvaídos, si se quiere"4.

Una diferencia más impOltante con el Yahvista la constituye el enfoque de la obra. Le falta el carácter universalista de J. Dicho de fonna positiva, se centra por completo en el pueblo de Israel. Por eso no comienza con

los orígenes de la humanidad, sino con la vocación de Abrahán (On 15), poniendo de relieve el tema de la descendencia. Los pueblos extranjeros le interesan poco, y nada dice de una bendición divina a favor de ellos.

4. H. CAZELLES, en ROBERT-FEUILI.ET, Introducción a la Biblia, Barcelona 1965, 1, 343.

45

Delimitación

E aparece por vez primera en 011 15 Y termina, probablemente, en

Jos 24. Quizá se ha perdido una breve presentación de Abrahán. Esta fuente no aparece en el Levítico y en el Dt no la encontramos hasta el c.3 [.

Los datos que utilizan los comentaristas para atribuir un pasaje a E

son: 1) el uso del nombre E[ohim para referirse a Dios; 2) el estilo menos

vigoroso, pintoresco y dramático; 3) la preocupación moralizante; puede

compararse su actitud ante la posible mentira de Abrahán comparando Gn

20,[ [ss (E) con On [2,[8-28 (J).

contenido se centra en el culto a Dios y en los intereses de la comunidad

humana.

La violació11 de la aliallza, causa del castigo divillo. Los israelitas, en

su mayor parte, no han respondido bien a la alianza. Poco después de ella

tiene lugar la fundición y adoración del becerro de oro. Entonces, la alianza, que debería ser fuente de salvación, se convielte en causa de castigo.

La despedida del pueblo hacia la tierra prometida equivale para E a un exilio. En efecto, la orden de partida acaba con una amenaza: "Ve y conduce

al pueblo adonde yo te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, mas en el día

de mi visita los castigaré yo por su pecado" (Ex 32,34).

Lugar y fecha de composición

Hay acuerdo en situar la obra en el NOlte. "Sus preferencias están de

palte de los lugares situados en aquella zona, como Betel y Siquén. No habla, en cambio, de las ciudades desaparecidas en el Mar Muerto, ni de Hebrón, situada en Judá. Cuando toma tradiciones del Sur, como la de Berseba, lo hace más por razones teológicas que geográficas" 5.

Más discutida es la fecha, que oscila desde el siglo X a.C., hasta el año

740 a.e. Teniendo en cuenta el marcado influjo profético de esta obm algunos considemn más probable situarla a finales del siglo IX o en el VIII.

Principales ideas teológicas

Distallcia elltre el hombre pecador y el Dios trascelldellte. E no dice

nada de la confianza inicial entre Dios y los hombres. Ni al principio ni al

final habla de la salvación, sino sólo de la culpa ÍlUmana y del juicio y castigo de Dios. No es extraño, pues, que acentúe la distancia entre Dios y

unos hombres inclinados al pecado. Yahvé no conversa con Abmhán en figura humana ni entra en tratos y regateos con él. El pueblo prefiere que les

hable Moisés, no Dios, porque lo contrario significaría la muelte (Ex

20,18-21). Sólo a los hombres dotados del cat'Ísma profético, como Moisés

y Josué, concede Dios la gracia de su intimidad y su revelación (Ex 33,1 1).

La aliallza como dOll salvfflco de Dios al pueblo. Para E, el don salvífico no es la tierm prometida y concedida. Su gran don es la alianza, por

la que el pueblo se convielte en propiedad personal suya (Ex 19,4s) yadquiere una posición singular, de pueblo "santo". Esta alianza implica también unas exigencias, que se estipulan en el Decálogo (Ex 20,1-17), cuyo

.

5. L..RUPPERT. "El Elohista, portavoz del pueblo de Dios", en J. SCHREINER, Palabra), lIIen.

sC{¡e del Anllguo Testal11el1lo, Barcelona 1972, 158-71. 160.

46

3. El escrito sacerdotal (P)

"De entre las diversas corrientes de tradición del Pentateuco, la más

nítidamente diferenciada es la tradición sacerdotal. Un vocabulario bien

determinado, unos giros típicos y un estilo peculiar, un marcado interés religioso por el culto, el puesto especial de Aarón y de sus hijos, las listas

genealógicas y la cronología exacta, aunque cieltamente altificiosa: he

aquí los elementos que caracterizan la tradición sacerdotal"6.

La actividad de la escuela sacerdotal se produjo en dos líneas ml.\y

concretas y distintas: narrativa y legislativa. A la primera se la conoce como

Pg (Grundschrift = Escrito básico), a la segunda como Ps (Suplemento).

La parte narrativa (Pg)

Comienza en Gn I con el relato de la creación y termina en Dt 34,

con la muelte de Moisés, aunque este punto es muy discutido entre los autores, ya que algunos la prolongan con Jue 13-19. Comparada con las otras

fuentes del Pentateuco, el material está distribuido de f01111a muy desigual.

En la historia de los orígenes habla de la creación, del diluvio (Gn 6-9,

ahora mezclado con J) y ofrece dos listas genealógicas, desde Adán a Noé

(Gn 5) y desde Noé a Abrahán (Gn 1[).

El período patriarcal está tratado muy brevemente. Sólo la alianza

con Abrahán (Gn 17) y la compra de la cueva de Macpelá (Gn 23) se cuentan con cierta extensión.

La mayor parte de la Pg la llena la historia de Moisés, que comienza con el relato de la vocación (Ex 6,2-12). Sólo cuenta cinco plagas de

ú. R. KILlAN, "El escrito sacerdotal. La esperanza del retorno", en J. SCHREINER, Palabra y

mensaje del Antiguo Testamento, 307-328, 307.

47

Egipto y se detiene en la última, que le sirve para hablar de la Pascua. Describe la salida de Egipto, el paso del Mar y la llegada al Sinaí, momento

en el que colocan los autores sacerdotales todo su material legislativo.

Después de hacerse el censo de las tribus y de los levitas (Nm 1-4), el pueblo abandona el Sinaí (Nm 10,11) y se produce un primer intento de entrar en Canaán por el sur. Pero la mala disposición de los exploradores y

las mUl111Uraciones del pueblo provocan la ira de Dios y la empresa f1'acasao Ni siquiera Aarón y Moisés podrán entrar en la tierra prometida, l11Uriendq éste último en el monte Nebo.

Si Dt 34 constituye el punto final, la obra tennina de forma inesperada. Pero esto tiene un sentido profundo. De hecho, la historia sacerdotal

pretende consolar y animar a los desterrados, y para ello se sitúa en su perspectiva. "Así como en otro tiempo Moisés dirigió su mirada nostálgica a la

tierra prometida, así también los exiliados suspiran ahora por aquel país"7.

Pero lo que caracteriza a la palie narrativa no es su afán de consolar

(típico de otros escritos de la época como Ezequiel y Deuteroisaías) sino

su manera de concebir la historia, datando los acontecimientos y las personas con una precisión matemática, aunque aliificial.

Para ello se sirve de una fórmula fija ("estas son las generaciones" o

"estos son los descendientes") que aparece en Gn 5,1 (Adán), 6,9 (Noé),

10,1 (Sem, Cam y Jafet), 11,10 (Sem), 11,17 (Téraj), 25,12 (Ismael),

25,19 (Isaac), 36,9 (Esaú), 37,2 (Jacob), Nm3, 1 (Aarón y Moisés). Se observa en estos pasos sucesivos una reducción del punto de vista; es como

una cámara de cine que al principio abarca a todos los hombres (Adán) para irse centrando poco a poco en gmpos cada vez más reducidos, hasta culminar en las personas de Aarón y Moisés. De esta forma revela su interés

profundo en el sacerdocio.

Pero esta división en generaciones no es la única ni la más impOliante. De hecho, el autor sacerdotal divide la historia en cuatro grandes períodos: Adán, Noé, Abrahán y Moisés. Prescindiendo del primero (la creación), los otros tres se caracterizan por una alianza y por una revelación

progresiva de Dios.

7. R. KILI¡\N,

art. cit. (nota 6), 312.

Fecha y lugar de redacción

Toda [a obra P (narrativa y legislativa) se redactó muy probablemente en Babi[onia, durante e[ siglo V. Quizá [a palie narrativa sea anterior,

del exilio propiamente dicho (586-538), época en la que resulta más comprensible su idea de consolar y animar a los destelTados. Pero el conjunto

parece del siglo V, ya que profetas como Deuteroisaías, Ageo, Protozacarías y Malaquías no la conocen. Esto se explica también si la obra fue redactada en Babilonia.

1Il. DE RENDTORFF A NUESTROS DÍAS

1. Rolf Relldtorffy Ed18rd Blum

Los continuadores de Wellhausen, aunque pareCÍan defender su hipótesis, mostraban numerosas discrepancias al hablar de la extensión, datación y finalidad de cada una de las fuentes. Esto provocó en 1977 la durísima reacción de Rolf Rendtorff8. Según él, si prescindimos del Deuteronomio y de [os cuerpos legales, e[ Pentateuco está formado por una serie de unidades originariamellte indepetldientes que fueron relacionadas

más tarde mediante textos de unión. Esas unidades son: la protohistoria

(Gn 1-11), los relatos patriarcales (Gn 12-50), [os relatos sobre Moisés y

la salida de Egipto (Ex 1-14[15]), la revelación en e[ Sinaí (Ex 19-24; 3234), la marcha por el desielio (Ex 16-18; Nm 11-20), la conquista de la tierra (Nm 20, 14ss). Es imposible descubrir una línea común en estas unidades; por tanto, la teoría de [as fuentes es pura ficción.

Rendtorff insiste en que [a aceptación de [a teoría de Wellhausen es

más aparente que real: en e[ fondo, no hay dos autores que coincidan, y [as

contradicciones se dan incluso en temas de suma importancia.

Pero Rendtorff no se limita a una crítica demoledora. Ofi'ece una

nueva propuesta, que podríamos encuadrar dentro de [as teorías fragmentaria y suplementaria. El proceso de formación del Pentateuco habría atravesado los siguientes estadios:

8. R. RGNDTORrr, Das Obe/'/ie!er/mgsgeschic{¡f/iche PlVblem des Penfafellc{¡s, BZAW 147,

Berlín 1977. Últimamente ha vuelto sobre el tcma en "Directions in Pentateuchal Studies": CuBR

5 (1997) 43-65. Amplia exposición de su teoría y debate en E. NICHOLSON, The Pellfafellch in flIe

7lwmfiefh Cellflll'y, Oxford 1998, 95-131.

49

48

' . , 'l·

"

,

.-;"

.'

l.

1) las "unidades menores" (p. ej., Abraham en Egipto, Jacob en Betcl);

2) las "colecciones parciales menores" (p. ej., los textos sobre Jacob y Labán);

3) las "unidades mayores" (las cinco indicadas anteriormente);

la elaboración "sacerdotal", que relaciona la historia patriarcal

con la protohistoria y los relatos sobre Moisés mediante cielias

ideas teológicas ("alianza" con Noé y con Abraham; promesa de

\ multiplicarse en ambos casos) y mediante datos cronológicos. Pero esta elaboración termina en los primeros capítulos del Éxodo;

4)

5) la elaboración "deutel"Onomista" sí se extiende a todas las unidades mayores del Pentateuco. Es este estrato el que crea, por vez

primera, la sucesión temática: promesa de la tierra a los antepasados -salida de Egipto- vuelta a la tierra prometida.

Las ideas anteriores podemos resumirla en el gráfico siguiente.

Unidades menores

PROPUESTA

AL PROCESO DE

FORMACIÓN

DEL

PENTATEUCO

O

Colecciones parciales

menores

Unidades

mayores

{

M

V

PROTOHISTORIA

IlELATOS I'ATRIARCALES

MOISÉS y SALIDA DE EGIPTO

REVELACIÓN EN EL SINAi

MARCHA POR EL DESIERTO

CONQUISTA DE LA TIERAA

Elaboración sacerdotal

Elaboración deuteronomista

En las páginas finales de su estudio indica Rendtorff los numerosos

problemas que quedan por estudiar dentro de su teoría. En gran palie los

ha abordado el más famoso de sus discípulos, Erhard B1um9, quien distingue dentro del Pentateuco dos amplios bloques de textos: una composición

deuteronomista (KD) y una composición sacerdotal (KP), ambas nacidas

aproximadamente en la misma época, la postexílica.

9. Studien :UI' Kompositioll des Pentateuch, BZAW [89, Berlín [990. Amplia recensión

de [a segunda obra en J. L. SKA, "Un nouvcau Wellhausen?": Bib 72 ([ 991) 253-263. Una visión

más bien crítica de [a teoría de BLUM en D. J. WVNN-WILLlAMS, Tile State ofthe Pelltateuch. A compal'ison ofthe appl'oaches ofM. Not" and E. BII/m. BZAW 249, Berlín [997.

50

2. Otros puntos de vista lO