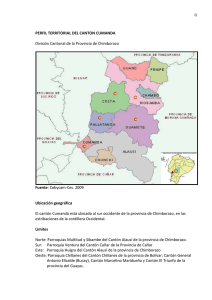

cumandá - Biblioteca Virtual Universal

Anuncio