Sesgos, ilusiones y otras fallas cognitivas

Anuncio

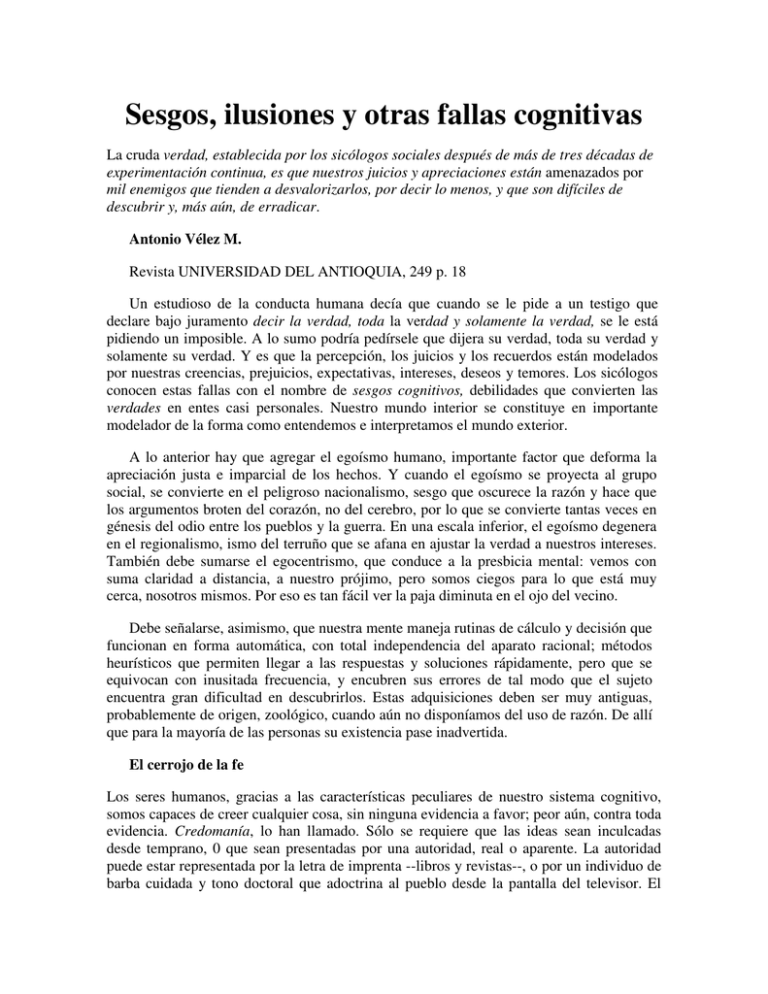

Sesgos, ilusiones y otras fallas cognitivas La cruda verdad, establecida por los sicólogos sociales después de más de tres décadas de experimentación continua, es que nuestros juicios y apreciaciones están amenazados por mil enemigos que tienden a desvalorizarlos, por decir lo menos, y que son difíciles de descubrir y, más aún, de erradicar. Antonio Vélez M. Revista UNIVERSIDAD DEL ANTIOQUIA, 249 p. 18 Un estudioso de la conducta humana decía que cuando se le pide a un testigo que declare bajo juramento decir la verdad, toda la verdad y solamente la verdad, se le está pidiendo un imposible. A lo sumo podría pedírsele que dijera su verdad, toda su verdad y solamente su verdad. Y es que la percepción, los juicios y los recuerdos están modelados por nuestras creencias, prejuicios, expectativas, intereses, deseos y temores. Los sicólogos conocen estas fallas con el nombre de sesgos cognitivos, debilidades que convierten las verdades en entes casi personales. Nuestro mundo interior se constituye en importante modelador de la forma como entendemos e interpretamos el mundo exterior. A lo anterior hay que agregar el egoísmo humano, importante factor que deforma la apreciación justa e imparcial de los hechos. Y cuando el egoísmo se proyecta al grupo social, se convierte en el peligroso nacionalismo, sesgo que oscurece la razón y hace que los argumentos broten del corazón, no del cerebro, por lo que se convierte tantas veces en génesis del odio entre los pueblos y la guerra. En una escala inferior, el egoísmo degenera en el regionalismo, ismo del terruño que se afana en ajustar la verdad a nuestros intereses. También debe sumarse el egocentrismo, que conduce a la presbicia mental: vemos con suma claridad a distancia, a nuestro prójimo, pero somos ciegos para lo que está muy cerca, nosotros mismos. Por eso es tan fácil ver la paja diminuta en el ojo del vecino. Debe señalarse, asimismo, que nuestra mente maneja rutinas de cálculo y decisión que funcionan en forma automática, con total independencia del aparato racional; métodos heurísticos que permiten llegar a las respuestas y soluciones rápidamente, pero que se equivocan con inusitada frecuencia, y encubren sus errores de tal modo que el sujeto encuentra gran dificultad en descubrirlos. Estas adquisiciones deben ser muy antiguas, probablemente de origen, zoológico, cuando aún no disponíamos del uso de razón. De allí que para la mayoría de las personas su existencia pase inadvertida. El cerrojo de la fe Los seres humanos, gracias a las características peculiares de nuestro sistema cognitivo, somos capaces de creer cualquier cosa, sin ninguna evidencia a favor; peor aún, contra toda evidencia. Credomanía, lo han llamado. Sólo se requiere que las ideas sean inculcadas desde temprano, 0 que sean presentadas por una autoridad, real o aparente. La autoridad puede estar representada por la letra de imprenta --libros y revistas--, o por un individuo de barba cuidada y tono doctoral que adoctrina al pueblo desde la pantalla del televisor. El hecho de creer es independiente, tanto de la verdad de lo que se cree, como de la categoría intelectual del creyente. La mente humana, sin ningún reato, es capaz de conciliar todas las diferencias existentes entre los dictados de la razón y las creencias. La credomanía permite que un carismático líder político o religioso arrastre su rebaño de seguidores hasta límites que rayan en lo absurdo. En medio de la alienación inducida por el líder, la razón desaparece y da paso al fanatismo irracional, a la adoración sin pudores, a la obediencia servil, a los genocidios brutales, a las mal llamadas guerras santas, a la aparición de sectas extravagantes, a los suicidios colectivos. Se sabe, por su misma naturaleza, que la fe es ciega. Pero, además, es sorda, pues no escucha las protestas de la razón, con total desprecio por la inteligencia. Son mecanismos de economía descubiertos por la evolución de las especies. Mecanismos de altísima eficacia, pero que pueden convertirse en obstáculos epistemológicos que nos orientan en forma sesgada hacia una clase particular de conocimientos, por lo general hacia aquellos que confirman nuestras creencias más arraigadas. En política y religión, particularmente, las personas que están comprometidas profundamente con una idea no pueden ver ciertas cosas con la claridad de los no comprometidos. Y es que las creencias funcionan como filtros por donde debe pasar toda la información nueva, a la vez que constituyen la plataforma sobre la cual acumulamos nuevos conocimientos. Luego, en la adultez, aunque reconozcamos contradicciones e inconsistencias severas en las adquisiciones infantiles, éstas resisten sin desmayo a todo esfuerzo voluntario y honesto que se haga por modificarlas, tal como si los mecanismos de fijación temprana correspondiesen a estructuras biológicas diseñadas en forma expresa para durar y perdurar. Fortalezas inexpugnables. La historia certifica que contra los cerrojos de la fe se han estrellado hasta las mentes más lúcidas. Y para hacer estas fortaleza aún más resistentes, poseemos un sesgo que algunos han dado en llamar de exposición selectiva: buscamos con afán aquella información que nos complace y confirma nuestras creencias, mientras que tendemos a ignorar todo lo que las desaprueba. Nos interesamos sólo por aquella información que nos da seguridad y nos reconforta. Quizá por eso decimos de los demás, y no es exageración, que no oyen sino lo que les interesa. Y por eso, también, resulta tan fácil escuchar nuestro nombre cuando nos llaman por los altoparlantes, aunque en ese momento estemos distraídos. Pueden compararse las creencias con el sistema inmunológico: cada vez que llega una información nueva que afecta nuestro conjunto de conocimientos e hipótesis, entran en acción los mecanismos de protección, especies de anticuerpos epistemológicos que tratan de rechazar al invasor. Por este motivo, cerramos los ojos cuando nos presentan evidencias en contra de lo que creemos, para que no vayan a contaminar nuestras verdades. Los cardenales que atacaban a Galileo se negaron a mirar las evidencias a través del telescopio. Quizás el demonio podría interponerse y tenderles una celada para hacerles ver lo que no existía. Hay que entender que en épocas primitivas esos mecanismos cognitivos le permitían al joven aprender con rapidez y en forma duradera las experiencias de los mayores; y se requería que funcionasen desde muy temprano en la vida, y por toda la vida, sin tolerarle objeciones al aprendiz. Sin criticar ni disentir. La verdad es que la plasticidad infinita de la mente infantil facilita el implante ideológico. Lo adquirido en esa frágil edad no pasa por el tamiz de la razón, pues se carece del uso de ella. Y parece, por su solidez, que se grabara en capas profundas del encéfalo, impenetrables a la razón e invulnerables a toda crítica. Aunque nos cueste trabajo reconocerlo, la autoridad de los mayores encuentra en esos mecanismos biológicos de fijación unos aliados incondicionales para prolongar en forma indefinida su vigencia. Lo que, de paso, explica la desesperante inercia de tantos aspectos de la cultura humana. El sesgo esotérico Los humanos nos caracterizamos también por poseer un gusto desmedido por lo esotérico, por lo fantástico, por lo misterioso, por lo sobrenatural. Sesgo esotérico. Algunas personas tienen este sesgo hipertrofiado a tal punto, que dedican todo su esfuerzo intelectual a cultivar sólo esos saberes. Carl Sagan (1996) caricaturizó al hombre esotérico así: lo sabe todo sobre La Atlántida, pero nada sobre el ADN. No se conocen bien las razones psicológicas que nos orientan en estas direcciones, pero sí estamos seguros de su universalidad. Los medios de comunicación han sabido aprovechar este sesgo, y los charlatanes han encontrado en él una fuente inagotable de enriquecimiento. Cada vez que enfrentamos un fenómeno que juzgamos muy improbable o que posee naturaleza desconocida, nuestro sentido común, de manera simplista, decide que su ocurrencia es imposible por medios naturales, y se inventa agentes sobrenaturales. Improbable se convierte en sinónimo de imposible. Error mayúsculo. Olvidamos que los sucesos extraños también se dan el lujo de ocurrir, y que se los considera extraños, simplemente porque ocurren con una frecuencia muy baja. Entonces, aparece en escena lo sobrenatural, con la complicidad de nuestro sesgo esotérico. Es así como, de coincidencias raras, pero posibles, fabricamos fenómenos telepáticos, o invocamos la presencia de ángeles guardianes; de curaciones infrecuentes y debidas a causas desconocidas, pero naturales, confeccionamos. los milagros; de la simple adivinación aleatoria y afortunada inferimos propiedades de precognición; de la conjunción de planetas y simultáneas y fortuitas tragedias terrestres fabricamos teoremas para los horóscopos. En otras oportunidades, y sin ninguna consideración por la inteligencia, acomodarnos a posteriori el discurso ambiguo y a propósito oscuro de los adivinos y astrólogos para que el pronóstico resulte acertado. Ajuste retroactivo que corrige con perfecta suavidad todas las desviaciones. Fallas en el manejo del azar Una debilidad humana, destacada por cierto, se manifiesta al apreciar en forma intuitiva las probabilidades de ocurrencia de un fenómeno aleatorio. Los cálculos rápidos que hacemos en nuestro cerebro quedan a menudo muy alejados de aquellos obtenidos en forma analítica por medio de la teoría de probabilidades. En particular, al juzgar una coincidencia, tenemos la tendencia a considerarla un hecho raro, de gran improbabilidad, cuando no es que la declaramos imposible de ocurrir por medios naturales. De allí que, para explicarla, con frecuencia invocamos principios paranormales. A esta debilidad en el manejo de las probabilidades, el matemático norteamericano John Paulos la considera parte de un conjunto más amplio de fallas de la mente humana, que él ha bautizado con el nombre genérico de anumerismo, especie de analfabetismo numérico. Es necesario que tengamos un manejo intuitivo de los asuntos aleatorios, pues la vida diaria siempre ha estado asediada por situaciones críticas en las cuales se exige cierto cálculo intuitivo del azar, una estimación burda de las probabilidades implicadas en la situación. Al menos, distinguir lo contingente de lo necesario, lo errático de lo regular, lo riesgoso de lo seguro. Separar con facilidad lo muy probable de lo mediano y poco probable. Pero ante problemas artificiales creados por el mismo hombre, o enfrentados a situaciones naturales complejas, nuestros juicios nacidos del sentido común se equivocan con una frecuencia mayor que la deseada. La explicación es simple: a nuestros antepasados prehistóricos nunca el diario vivir les exigió elaborar cálculos probabilísticos rigurosos. Nunca la vida estuvo pendiente de una estimación refinada y precisa de una probabilidad. El cálculo intuitivo, miope y burdo, plagado de celadas y viciado por falacias, le bastó con holgura a nuestro abuelo cavernícola para resolver los apuros sencillos de su vida simple; reglas heurísticas rápidas y cómodas, aunque falibles. Después de ser víctimas de un accidente de tránsito, consideramos que las probabilidades de que nos ocurra otro son más elevadas, y por un tiempo tomamos precauciones especiales. Después de una temporada larga sin accidentes, nos trasladamos al polo opuesto: consideramos que los accidentes les ocurren a los demás, y comenzamos de nuevo a conducir con mayor confianza y despreocupación. La razón del error es que la proximidad, tanto temporal como espacial, de la ocurrencia de un hecho que se presenta al azar hace que le atribuyamos mayores probabilidades de ocurrir. Es como si lleváramos en la mente una contabilidad de eventos, en la que la clase de los más recientes o más próximos fuese por ello más numerosa y, por ende, tuviese mayores probabilidades de ocurrir. La facilidad o dificultad con que imaginamos un evento puede llegar a veces a confundirnos al establecer juicios sobre él. Para comprobar esta debilidad, propóngasele a una persona comparar el número de comités distintos de ocho personas que se pueden conformar a partir de un conjunto de diez individuos, con el número de comités de dos personas constituidos a partir del mismo conjunto. Si el sujeto no conoce cómo hacer los cálculos, y procede de una manera intuitiva, con frecuencia responderá que son más numerosos los comités de dos personas. Los sicólogos creen que esta inclinación se debe a que, como en la imaginación es más fácil conformar duplas que octetos, nuestro sentido común considera que las primeras son más numerosas. En otros términos, consideramos más numeroso un conjunto cuanto más rápido encontremos en nuestra mente elementos suyos. Sesgo de la disponibilidad, lo han llamado. Ahora bien, si la persona hace una consideración elemental, descubrirá que los comités de dos y de ocho son igualmente numerosos, pues por cada comité de dos, su complemento es uno de ocho. El sesgo de la disponibilidad se vuelve especialmente peligroso cuando se deben estimar los riesgos de una aventura, de un proyecto complejo o de un negocio nuevo. La abundancia de peligros y dificultades que se logren imaginar es determinante en la estimación intuitiva del riesgo total. Si por falta de experiencia o por ignorancia no somos capaces de traer a la mente un número suficiente. de peligros potenciales, tenemos la peligrosa tendencia a subestimar los riesgos. Nuestro sesgo, cada vez que debemos evaluar en forma subjetiva la probabilidad de un suceso compuesto, es a permanecer cerca de los primeros valores que lleguen a nuestra imaginación, y éstos corresponden, por lo general, a las probabilidades de los componentes o eventos simples. De ahí la tendencia a subestimar la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno que resulta de la disyunción de otros -falacia de la disyunción---, y a sobrestimar la probabilidad de uno que sea la conjunción de varios -falacia de la conjunción---. Y lo curioso es que estos sesgos los poseen tanto los aficionados como los profesionales de la estadística, lo que prueba que están de alguna manera programados en nuestra red neuronal. El investigador Massimo Piattelli-Palmarini (1994) ha descubierto en sus experimentos que este error de la conjunción es común entre médicos, militares, políticos e ingenieros, aun en sus áreas de especialización. Asimismo, considera el investigador que esta ilusión cognitiva es una de las más extendidas. La tendencia a considerar que la conjunción de eventos puede tener una probabilidad mayor que la de sus partes es crítica cuando se quiere determinar la factibilidad de un proyecto complejo. Y es que para que un proyecto termine con éxito, es necesario que cada uno de sus componentes marche sin tropiezos. En otras palabras, el proyecto es el resultante de la conjunción de todas sus partes. Al estimar el éxito del conjunto, esto es, de la conjunción, la probabilidad de lograrlo es inferior a la de terminar con éxito cada una de sus partes. De ahí que tantas veces el optimismo desmedido y la confianza en la terminación feliz de un proyecto acaben en una triste decepción. Y de ahí, también, que en todos los proyectos, el costo y la duración sobrepasen siempre lo presupuestado. Tendemos a pensar que una secuencia de eventos producidos al azar debe representar con cierta fidelidad la distribución de probabilidades que la describe, aunque la secuencia sea corta. Así, por ejemplo, creemos que en una serie de siete lanzamientos de una moneda equilibrada, las caras y los sellos deben alternarse con frecuencia, de lo cual deducimos que la secuencia CSCSSCS es más probable que la CCCCCCC. La falla anterior se debe a que el azar es visto por nuestra intuición como un proceso que se corrige en forma automática: las desviaciones en una dirección inducen variaciones en la otra para restablecer el equilibrio. Un error elemental. Las desviaciones no se corrigen mutuamente; no lo pueden hacer pues carecen de inteligencia y memoria. Se diluyen, sí, al aumentar la longitud de la prueba. Por esto, en una serie corta de lanzamientos de una moneda puede observarse con frecuencia cierto desequilibrio entre el número de caras y sellos, pero si la secuencia se alarga en forma indefinida, estos números van haciéndose iguales. Lo garantiza la llamada ley delos grandes números. Una falla muy común en el manejo intuitivo de la estadística consiste en valorar incorrectamente el tamaño de la muestra, y se presenta aun entre experimentadores de gran veteranía, de ahí que con tanta frecuencia se saquen conclusiones equivocadas a partir de muestras insuficientes. No es atrevido asegurar que casi cualquier verdad puede probarse a partir de muestras muy pequeñas. Para este error han acuñado el nombre de ley de los números pequeños: otorgarle significación a un experimento realizado con una muestra insuficiente. Y esta trampa es la causa de un número inmenso de experimentos y conclusiones equivocados. La pseudo ciencia, en particular, encuentra en la ley de los números pequeños una aliada alcahueta que le sirve para dar a sus propuestas la apariencia de ciencia seria. Para comprobar nuestra mala intuición en los problemas de estadística, supóngase que convenimos enjugar una partida de tenis de mesa a once puntos, en vez de los veintiuno habituales. Si A es mejor jugador que B, ¿le convendrá el cambio, o le resultará indiferente? Son muchas las personas que se equivocan: unos contestan que el cambio a once es conveniente, mientras que otros responden que es indiferente. La verdad es que, mientras más larga sea la partida, mayores son las probabilidades de que el jugador más hábil resulte ganador. Si el lector no lo comprende aún, piense, exagerando las cosas, que el partido se reduce a un punto, en lugar de los veintiuno. En estas nuevas condiciones, un poco de suerte puede decidir el partido a favor del menos hábil. La verdad, comprobada con suficiencia en el laboratorio, es que los factores de azar se van diluyendo a medida que crece la muestra, que el este caso es el número de puntos del partido. En otras palabras, que la suerte nos puede acompañar un rato, pero no toda la vida. Una aplicación práctica de lo anterior lo encontramos en el fútbol: no es raro en este popular deporte que un equipo débil derrote a uno poderoso, ya que el número de puntos que definen al ganador, los goles, es por lo regular muy bajo. Los cronistas deportivos parecen desconocer este importante hecho, por lo que rebuscan con afán explicaciones deportivas a los resultados ilógicos, cuando sólo se trata de intromisiones del azar. Cuando tenemos entre manos una variable que fluctúa al azar alrededor de un valor medio, lo más común es que después de haber tomado un valor extremo, de baja probabilidad por lo regular, el siguiente estará más cerca del promedio. Francis Galton, hace ya más de un siglo, documentó el fenómeno, que ahora se llama regreso a la media. Lo que han descubierto los sicólogos es que las intuiciones en este sentido son equivocadas. Muchas veces se cree que el estímulo verbal dado a un deportista después de una actuación excepcionalmente buena es contraproducente, pues en la siguiente actuación es muy probable que el desempeño se acerque al valor medio, esto es, que desmejore. Por la misma razón, se cree que recriminarlo después de una mala tarde es beneficioso, pues lo más común es que el deportista en su próxima actuación mejore, sólo por el regreso a su desempeño promedio. El resultado final es una sobreestimación del castigo y una subestimación del premio. Sesgos causales Los seres humanos tenemos la tendencia viciosa a establecer nexos causales entre aquellos fenómenos que por azar aparecen muy próximos en el tiempo o en el espacio, aunque tales relaciones no existan; a convertir en compleja causalidad la simple casualidad. Sesgo causal, se le ha llamado. Es un potente y útil algoritmo de lectura e interpretación del mundo, grabado en la red neuronal desde tiempos muy antiguos, cuando aún la racionalidad no había aparecido sobre la tierra. Y es su misma potencia la que hace que abusemos con frecuencia de él. De allí que se convierta tantas veces en fuente de supersticiones. En muchos hoteles y rascacielos se pasa del piso 12 al 14, pues el 13, según el sentir popular, atrae la mala suerte. Una superstición sin ningún fundamento, pero que supera la racionalidad de muchas personas. Un alimento nuevo y posteriores trastornos digestivos deben siempre enlazarse causalmente para no volver a incurrir en el error. La supervivencia del hombre primitivo, acientífico, dependió del mecanismo neuronal que establecía y grababa con firmeza en la memoria esas supuestas duplas de causa y efecto, de tal suerte que luego fuese fácil reconocerlas para evitar consecuencias nefastas. La ventaja adaptativa conferida, la sabiduría popular la ha condensado en una fórmula sencilla: es mejor prevenir que curar. Vale la pena destacar que la tendencia a buscar relaciones causales también está programada en la mente de muchos vertebrados. Por esto al perro no lo capan dos veces, y una rata no vuelve a probar un alimento si después de consumirlo se le aplica una inyección que le produzca vómito. Y sus congéneres le siguen el ejemplo. Por eso la tarea de exterminar a esos incómodos roedores utilizando venenos ha sido hasta el momento una causa perdida. Cualquier día amanecemos con un ligero aumento de adrenalina en el torrente circulatorio, acompañado de una extraña sensación de nerviosismo. Si por azar, ese día nos ocurre algo inusual, en forma inmediata ligamos causalmente los dos hechos y concluimos que el nerviosismo inexplicable del amanecer era un anuncio de lo que se iba a presentar durante el día. Un día señalado. De una simple coincidencia hemos fabricado una premonición. Si, en cambio, nada especial nos ocurre, el estado de nerviosismo termina por disolverse en el olvido. No son pocas las personas que, después de ser protagonistas de alguna coincidencia de este estilo, terminan por creer que están dotadas de virtudes paranormales; a partir de ese momento, se mantendrán en forma permanente a la caza de esas duplas premonitorias. Y cazarán con relativa frecuencia. Si una noche soñamos con un amigo a quien no vemos desde años atrás, y no nos encontramos con él en los días siguientes, nuestra frágil memoria olvida un hecho tan poco destacado y el suceso pasa a engrosar el gigantesco y mal recordado conjunto de las no coincidencias. Porque nuestra memoria colecciona lo destacado, lo raro; lo común y lo habitual no lo registra. De lo contrario, terminarla nuestro cerebro atiborrado de recuerdos inútiles. Esta forma selectiva y sesgada de operar nuestra memoria ha dado lugar a las jocosas leyes de Murphy. ¿Por qué la fila de espera donde nos encontramos siempre se mueve con mayor lentitud que las restantes? Esta afirmación se escucha con frecuencia, y es en serio, pero corresponde a una mala observación de los hechos. El error consiste en que no llevamos en la mente el registro acumulado de todas aquellas ocasiones en que nuestra fila se ha movido igual o más rápidamente que las restantes. Estos eventos son mudos. Las contradicciones no nos asustan. De alguna manera nuestro cerebro logra conciliarlas, o simplemente las pasa por alto. En el comportamiento supersticioso, que, de paso, también se ha observado entre algunos animales, nuestra mente es capaz de manejar con habilidad esa dualidad entre creer y no creer. Como las brujas: sí las hay, pero... Se cuenta que el prestigioso físico Niels Bohr mantenía una herradura colgada en la puerta de entrada de su casa. Cuando alguien se atrevía a preguntar al respetado científico si era supersticioso y creía que la herradura le traería buena suerte, contestaba que no, pero añadía, con malicia, que le habían asegurado que la herradura funcionaba aun con las personas que no creían en sus poderes. Parece que Bohr se reía de los ingenuos. Incongruencias y otras debilidades El filósofo norteamericano Daniel Dennett se refiere con cierta admiración al experimento realizado en 1983 por Kahneman y Tversky (Delahaye, 1995). A los sujetos elegidos para la prueba se les narró la historia siguiente: hace una semana compró usted una boleta por doscientos dólares, pero, justo al llegar al teatro, se da cuenta de que la ha perdido. Todavía quedan boletas para la venta y usted tiene en su bolsillo lo suficiente para comprarse otra. ¿Lo haría? Más de la mitad de los sujetos del experimento respondieron que no. Más tarde, a otro grupo de estudiantes, los mismos experimentadores propusieron este problema: llega usted al teatro sin haber comprado la boleta, pero en el momento de acercarse a la ventanilla descubre que se le han perdido doscientos dólares; sin embargo, le quedan otros doscientos, justo lo que cuesta la entrada. ¿Compraría usted la boleta? Pues bien, a pesar de que los dos problemas son equivalentes desde el punto de vista financiero, apenas un 12% contestó que no. Uno de los errores de consecuencias más desastrosas en el póquer consiste en permanecer en un juego después de haber invertido una suma grande, no obstante tener en la mano unas cartas que se consideran inferiores a las de los demás jugadores. Es la ruina de muchos: contra todos los consejos y contra toda experiencia, considerar que lo apostado hasta cierto punto del juego que se está realizando en ese momento aún nos pertenece. En este caso, y en otras situaciones de la vida esencialmente similares, lo invertido hasta cierto momento influye sobre nosotros de manera determinante para continuar invirtiendo, aunque las probabilidades de tener éxito estén abiertamente en contra. La explicación que se escucha es: he invertido ya demasiado, no puedo retirarme. Hay una extraña fuerza sicol6gica que distorsiona las probabilidades y nos impide retiramos oportunamente. En 1982, un equipo de sicólogos dirigidos por Amos Tversky sometió a un grupo de médicos a una prueba elemental a fin de comprobar el papel que desempeña en los juicios el aferrarse al marco de presentación de un problema. Una mayoría significativa de los galenos contestaron que dudarían en recomendar una operación que tuviese en los cinco años siguientes una tasa de mortalidad del 7%; pero se mostraron inclinados a recomendar una operación que ofreciese una tasa de supervivencia del 93% después de los primeros cinco años. Aunque las dos proposiciones son equivalentes, el hecho de iniciar el enunciado con las palabras mortalidad o sobrevivencia tiene un efecto importante en la apreciación que hacemos de ellas. En una votación de millones de electores, el votante sabe que su voto no decide nada, con respecto al resultado final; sin embargo, siente que si deja de votar, su partido resultará perjudicado. Es una mera ilusión mental. Cuando se les alega a los votantes fieles que un simple voto no decide nada y que, por tanto, votar es botar el tiempo, si de decidir el resultado de la votación se trata, argumentan sin ningún respeto por la lógica que "si así pensaran todos los de mi partido, estaríamos perdidos". Pero se sabe que ese condicional no tiene validez sino en el caso de una persona que tuviese tal poder de influencia en el grupo social que su decisión de no votar fuese seguida por la mayoría. Y ese, con seguridad, no es el caso del simple y anónimo votante. Alessandro Pizzorno, sociólogo de Harvard, cree que esa ilusión del votante se deriva del sentido de responsabilidad y del sentimiento de pertenencia involucrados en el acto de votar. Por supuesto que los políticos electoreros, que suben gracias a los votos, con gran convicción dicen a las ovejas de su rebaño: usted decide; no deje que los demás decidan por usted: vote. Una falsedad. En todos los sistemas democráticos siempre deciden los demás Y si esto no ocurre, la votación no es democrática. Disonancia cognitiva La mayoría de los humanos tenemos la tendencia a justificar a posteriori nuestras acciones. En particular, cuando cometemos una falta, tratamos de encontrar razones que nos convenzan de que fuimos lógicos y razonables al actuar así. La clase de proceso mental involucrada en estas situaciones la llamó el sicólogo León Festinger disonancia cognitiva. Básicamente, la disonancia cognitiva es un estado de tensión sicológica que ocurre cuando nos enfrentamos a dos cogniciones (ideas, conocimientos, creencias, opiniones...) sicológicamente inconsistentes. En otras palabras, dos cogniciones son disonantes si de alguna manera se oponen. La disonancia genera una sensación desagradable que induce al sujeto a reducirla o eliminarla, sin ser muchas veces consciente del propósito, y, casi siempre, sin ningún miramiento por la razón. Y es que la disonancia cognitiva nos motiva, no tanto a buscar la verdad, como a creer que la poseemos. Un ejemplo aclara lo dicho. Piénsese en una persona que fuma y sabe que el cigarrillo puede causar cáncer en los pulmones. Las dos cogniciones en conflicto son: yo soy fumador, y el cigarrillo produce cáncer. Con el fin de reducir la disonancia, el fumador cuenta con dos estrategias: valorizar el acto de fumar, o desvalorizar su peligro. Con esos fines inventa razones justificadoras, a veces absurdas o pueriles, pero no advierte el desatino lógico. Por ejemplo, puede darse el caso de un sujeto que asegura que la correlación entre filmar y el cáncer del pulmón no se ha demostrado plenamente, o que a muchas personas les da ese tipo de cáncer sin haber fumado nunca. Otros, para lograr la paz del alma, se arrullan con falacias hasta desmontar el conflicto: el cigarrillo no es tan peligroso -piensan--, sólo se trata de exageraciones. Algunos argumentan que hay personas inteligentes y muy cuidadosas de su salud que también fuman. Hay quienes concilian sus sentimientos diciéndose internamente que de todas maneras lo importante de una vida no es que sea larga, sino placentera, y que de algún mal -tal vez peor- habrán de morir. Y en ocasiones se llega al extremo de justificar el disonante vicio haciendo chistes sobre él: si el cigarrillo mata lentamente --como afirman los médicos-, ¿qué afán de morir tengo yo? Y lo que se ha dicho sobre los fumadores puede decirse sobre los bebedores, los jugadores empedernidos, los drogadictos y los pasados de peso. Cada cual inventa sus mentirillas tranquilizadoras, las cultiva y termina por creérselas, sin modificar los hábitos. Si compramos un objeto de mala calidad por más pesos de los que vale, nuestra actitud, frente a los comentarios burlones de los amigos, es agrandar los pocos méritos del objeto. Si no los posee, los inventamos ad hoc, y nos tranquilizamos. Cuando realizamos un acto que consideramos prohibido o inmoral, inmediatamente preparamos el antídoto mental contra la disonancia cognitiva, que pone nuestra conciencia entre la espada y la pared. Por fortuna, siempre existirán buenas razones para justificar las malas acciones. En encontrarlas somos verdaderos expertos. Al final, terminamos perdonándonos todos los pecados, los mismos que no perdonamos en el prójimo. Doble moral, la han bautizado. Cree uno que de esta cómoda manera los hombres han justificado la explotación del prójimo, la esclavitud, el crimen, la violencia, la infidelidad, los vicios, el narcotráfico... Heurística de la representatividad Muchos de nuestros juicios y apreciaciones se producen gracias a rutinas mentales simples, ágiles y eficientes; travesías mentales que permiten llegar a las respuestas sin pasar por la consciencia, pero que se equivocan con frecuencia y, además, encierran innumerables celadas. Algunos los llaman juicios por sentido común, mientras que otros, más refinados, hablan de métodos heurísticos. Thomas Gilovich y Kenneth Savitsky, en un estudio titulado Like goes with Like (véase Revista Universidad de Antioquia, número 245), destacan el papel importante que desempeña en nuestros juicios la representatividad, entendiendo ésta como la tendencia a evaluar la similitud de los objetos y acontecimientos por sus rasgos sobresalientes, y a clasificarlos en categorías por medio de la regla: los parecidos se buscan. En la heurística de la representatividad, el sujeto admite, sin justificación alguna, que las cosas parecidas deben estar relacionadas de alguna manera. En particular, las causas deben parecerse a los efectos. Otro matiz del sesgo causal ya estudiado. Los atajos heurísticos basados en la representatividad nos capacitan para establecer en forma rápida y eficaz juicios sobre las cosas y los acontecimientos, sin interferencias de la razón, lo que permite sospechar que deben estar programados en nuestra red neuronal, y que son el resultado de incontables milenios de evolución. Sin embargo, en la vida moderna, muchísimo más compleja que la del hombre primitivo, esas rutinas nos engañan con relativa frecuencia. Tenemos la tendencia a dar por cierto que cada miembro de un grupo debe asemejarse al prototipo que lo representa. Un científico, por ejemplo, debe ser una persona descuidada en el vestir, mal peinado y ausente de las cosas menores de este mundo. Sin embargo, hay científicos bien vestidos, cuidadosos en su presentación e interesados en cosas triviales. Y existen multitud de ejemplos de la misma clase que contradicen nuestras ideas prefabricadas: comediantes tímidos y taciturnos, ministros de Dios mundanos, deportistas abúlicos. No puede negarse que a veces las causas se parecen a los efectos, como los hijos se parecen a sus padres. Pero, también, no son pocas las ocasiones en que son muy diferentes. Una bacteria invisible puede causar una epidemia de proporciones planetarias, y un incidente menor es capaz de gestar una acción de gran magnitud, como ocurrió con el asesinato del archiduque Francisco Ferdinando en Sarajevo y la Primera Guerra Mundial. La moderna teoría de los sistemas complejos afirma que son muchísimos los sistemas sometidos a los avatares del caos, de tal modo que una causa menor es capaz de producir un efecto¡, mayor. Pero estos teoremas no están programados en nuestro cerebro; los problemas vividos por los prehomínidos y por los hombres primitivos no exigían disponer de conocimientos tan refinados, que sólo ahora una privilegiada elite maneja. El mundo de nuestros antepasados era simple, y predecible en su mayor parte; y lo no predecible, como terremotos, maremotos, erupción de volcanes y otros fenómenos naturales erráticos y desastrosos, no tenían, en virtud de su misma irregularidad, ninguna posibilidad de ser anticipados en los genes. Una parte importante de la pseudo ciencia se fundamenta en el principio de atracción de los parecidos. En la astrología --comentan Gilovich y Savitsky-, se supone que los nacidos bajo el signo de Capricornio (cabra) deben ser tenaces y buenos trabajadores, mientras que los nacidos bajo Leo (león) tienden a ser orgullosos y excelentes ejecutivos. El peruano Alberto Fujimori, por ejemplo, dizque es Leo por haber nacido un 28 de julio; de ahí su carácter dominante y la gran seguridad que muestra en sí mismo. Y la interpretación freudiana de los sueños adolece de la misma ingenuidad de los parecidos: soñar con un cigarro o con una serpiente significa que se tienen problemas con el pene o con la sexualidad, mientras que los policías en los sueños simbolizan la odiosa autoridad, o al padre. En la medicina de todas las épocas se ha usado en forma infundada la heurística de la representatividad con el nombre de teoría de las signaturas, denominación utilizada desde el tiempo de Paracelso. Se ha creído que los síntomas de una enfermedad deben parecerse a la causa, y, por las mismas razones, que el remedio debe parecerse a los síntomas. Por esto, si la flor, o el fruto, de una planta tiene forma de útero, entonces su extracto servirá para problemas de embarazo y parto. Y el evidente simbolismo fálico del cuerno del rinoceronte explica por qué tanta gente le atribuye milagrosas virtudes afrodisiacas. En algunos casos, la analogía puede derivarse del hecho de compartir una característica funcional, como ocurre con el extracto del chaparro, planta que crece en el desierto y se mantiene siempre verde, por lo que algunos pueblos la utilizan para preservar la juventud; sin embargo, envejecen y mueren como el resto de los pueblos. Puede también referirse a órganos homólogos, como ocurre entre los Yacutos, que tratan el dolor de muela inhalando un triturado muy fino de pico de pájaro carpintero. Y uno de los principios fundamentales en que se basa la homeopatía es la llamada ley de los similares: aquella sustancia que produzca los mismos síntomas de la enfermedad sirve también para curarla. Otra vez la misma lógica sencilla de los parecidos. Es conveniente anotar que la aplicación del principio de que los parecidos se buscan conduce a veces a fracasos continuados, como ha ocurrido con los tratamientos para la caída del cabello. Dado que éste tiene raíces y tallos, brota del cuero cabelludo como las plantas lo hacen del suelo, y crece en sentido longitudinal, la analogía es perfecta. Por eso los tricóferos y otros remedios para la calvicie aplicados en forma local han tratado de imitar a los abonos. El fracaso lleva siglos, y todos los calvos del mundo, junto con su pelo, han perdido ya las esperanzas. Y abusando más aún de la analogía, algunas personas creen que deben visitar al peluquero sólo durante la menguante, época propicia para podar las plantas, según creencia popular. Otros sesgos cognitivos Se han realizado numerosos experimentos para determinar las formas como percibimos un acontecimiento y lo recordamos. Lo que se ha demostrado en el laboratorio es que nuestras creencias, deseos, expectativas, intereses, temores y estado emocional son determinantes' en la percepción y en la posterior formación de los recuerdos. Por ejemplo, el miedo extremo -y el pánico con mayor razón puede alterar por completo lo percibido. Con el paso del tiempo, nuestros conocimientos se van deformando y ajustando cada vez con más exactitud al mundo intelectual particular que ya hemos construido. Y, de la misma forma, el olvido también es acomodaticio. En consecuencia, tanto lo que guardamos en el recuerdo, como lo que después recuperamos de él, están teñidos del color de nuestro mundo interior. Algo similar ocurre con los hechos que narramos: sin ser completamente conscientes de lo que hacemos, los detalles que apoyan la historia adquieren mayor prominencia, mientras se desvanecen los que tienden a hacerla menos convincente. En numerosas ocasiones, y sin buscarlo en forma directa, se suprime información valiosa o se añaden detalles que no existieron. Porque los humanos tenemos la inclinación innata a organizar y dar forma a los recuerdos con el fin de lograr que los eventos narrados sean coherentes con nuestras creencias. Los sicólogos de habla inglesa le dicen a esta estrategia, en forma coloquial, afilar y emparejar (sharpening and levelling). Por todos estos motivos, difícilmente pueden existir testigos imparciales y justos. La historia extensa de los testigos oculares en los tribunales ha enseñado que sus informes son a menudo incorrectos, cuando no contradictorios. Los errores principales son debidos a fallas de la memoria, al relleno incorrecto de las lagunas de información y a la elaboración subconsciente que con base en su punto de vista particular y en su estado anímico realiza el sujeto interrogado. El biólogo francés Jean Rostand (1961) tenía serias reservas sobre los testigos: "He aprendido que nada ocurre nunca como se cuenta y que, por muy leal y desinteresado que sea, todo testigo añade siempre algo de fábula sin quererlo y sin saberlo; he aprendido a sospechar siempre de la más ínfima deformación, involuntaria e invisible, que es suficiente para falsear todo..." Después de un encuentro deportivo muy disputado y equilibrado entre los equipos Ay B, los seguidores de A consideran que el árbitro favoreció al otro equipo; y lo mismo piensan los seguidores de B. Cada espectador juzga lo que ve, de acuerdo con sus intereses particulares. Por esto, rara vez una decisión de un juez deja conforme a los seguidores del equipo sancionado. Y algo similar ocurre en todos los concursos. Se requeriría ser demasiado objetivo para reconocer la victoria limpia del contendor, y ese parece ser un rasgo ausente en los humanos. Ahora bien, no son pocas las ocasiones en que los seguidores del equipo que oficia de visitante tienen razón en quejarse del árbitro. La explicación es simple: para cualquier juez es imposible ser imparcial en sus juicios y decisiones, pues la presión sicológica creada por el público hace que la apreciación de los incidentes presente un sesgo a favor del equipo local. Sin que ello implique deshonestidad. Se trata sólo de un sesgo: la inevitable ceguera parcial. La influencia de nuestros deseos sobre lo que observamos es a veces decisiva, como la historia de la ciencia lo puede comprobar. No han sido pocas las oportunidades en que experimentadores serios fueron engañados por ilusiones creadas por sus deseos. Pensar o ver con el deseo. Los canales de Marte fueron observados en 1877 por el astrónomo italiano Giovanni Schiaparelli, quien, probablemente obnubilado por tan grandioso descubrimiento, que implicaba la existencia de seres inteligentes en el planeta vecino, los vio con los ojos del deseo. Algunos astrónomos, asombrados por el gran descubrimiento, y enceguecidos también por el deseo, confesaron haberlos visto. Hoy ya nadie los ve, ni siquiera el Pathfinder; y con la desaparición de los canales desaparecieron los marcianos. Este cuento triste, pero edificante, se ha repetido varias veces en la historia de la ciencia: el supuesto descubridor del fenómeno, con la mente y los sentidos nublados por la emoción y los deseos, informa al mundo científico sus hallazgos. En muchas ocasiones ha permanecido ciego a todas las evidencias en contra y se ha ido con su ilusión a la tumba. Con el propósito de eliminar los factores subjetivos de experimentador y sujeto, en los laboratorios se suele utilizar el método llamado doble ciego, para indicar con ello que los dos actores principales del experimento no conocen los resultados esperados de lo que están haciendo en cada momento. Se sabe muy bien que cuando una persona conoce por anticipado el resultado esperado de una prueba, sus prejuicios y deseos suelen influir de manera determinante en sus observaciones. Esta es una falla humana muy extendida, y no se trata en absoluto de fraude. Una de las debilidades humanas más protuberantes es la tendencia a transferir a los objetos del mundo nuestras características, a pensar todo a imagen y semejanza nuestra. Sesgo antropomórfico. Las anatomías de los extraterrestres, para aquellos creyentes en ovnis que han sido abducidas o secuestrados, son deformaciones pueriles de las nuestras, y los sistemas de comunicación de los alienígenas son compatibles con los nuestros. Otra ingenuidad. Las divinidades tienen figuras y sexos no muy diferentes a los que encontramos en nuestro mundo terrenal, además de exhibir comportamientos completamente antropomorfizados: son sabios e inteligentes, vengativos, amenazan, aman, castigan y premian, y demandan adoración y loas como cualquier reyezuelo. Asimismo, el Universo debe tener principio como lo tuvimos nosotros; por eso rechazamos la idea de un cosmos que siempre ha existido; y por lo mismo necesitamos un creador, éste sí, sin principio, pues de lo contrario nunca terminaríamos. Además, el Universo debe tener un propósito, y lo mismo debe ocurrir con nuestra existencia. En ocasiones, y más allá de las simples metáforas, trasladamos virtudes y vicios humanos a los inocentes animales. Reflexiones finales El lector que haya sido capaz de llegar hasta este punto puede pensar que no hay duda sobre la existencia de esa multitud de sesgos que enturbian la verdad y entorpecen el buen pensar y, a veces, el buen obrar. Pero... ¿no serán sesgos que afectan a los demás? Sesgos del prójimo que nosotros, seres casi perfectos, no poseemos. Puede estar seguro quien así piense que también es víctima de una ilusión; que casi con seguridad está plagado de los mismos sesgos que reconoce en su vecino. Y esta ilusión se debe a que existe un sesgo de segundo orden o metasesgo, el más invisible de todos y del cual parece que no podemos escapar: creer que los sesgos afectan los juicios de los demás, y que nosotros somos la excepción. La gran ilusión. La cruda verdad, establecida por los sicólogos sociales después de más de tres décadas de experimentación continua, es que nuestros juicios y apreciaciones están amenazados por mil enemigos que tienden a desvalorizarlos, por decir lo menos, y que son difíciles de descubrir y, más aún, de erradicar. Por acompañamos desde la niñez, terminamos ignorándolos. Sin embargo, en medio de esa lucha perdida, es sano conocer nuestras debilidades, y estudiarlas. Sólo conociéndolas bien, podremos aspirar a minimizar sus efectos negativos. Y si no logramos convertirnos en hombres justos, imparciales y objetivos, al menos sabremos cuáles son nuestros indomables pecados en estas materias. Bibliografía Ceci, Stephen J. & Bruck, Maggie, Jeopardy in the Courtroom: A scientific Analysis of Children's testimony, American Psychological Association, Washington, D. C., 1995. Delahaye, Jean-Paul, "Creaciones informáticas: desesperante esperanza" Investigación y Ciencia, jun. 1995. Gilavich, Thomas, "Some Systematic Biases of Everyday judgment", Skeptical Inquirer, vol. 2 1, núm. 2, 1997, Amherst, New York. Gilovich, Thomas & Savitsky, Kenneth, "Like Goes with Uke: The Role of representativeness in Erroneous and Pseudoscientific Beliefs", Skeptical Inquirer, vol. 20, núm. 2, 1996, Arnherst, New York. Kahneman, Daniel & Tversky, Amos, 'Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases, Science, Vol. 185, sep. 27, 1974. Nickell, Joe, "Sleuthing a Psychic Sleuth", Skeptical Inquirer, vol. 21, núm. 1, 1997, Aniherst, New York. Paulos, john Allen, El hombre anumérico, Tusquets, Barcelona, 1990. Piattelli-Palmarini, Massimo, Inevitable Ilusions, John Wiley, New york, 1994. Rostand, Jean, Ciencia falsa y pseudo ciencias, Tecnos, Madrid, 1961. Sagan, Carl, The Demond-Haunted World: Science as a Candle in the Dark, Random House, New York, 1996. Sternberg, Roberts J. (Edit.), Human Abilities, W. H. freeman, New York, 1985. Wiseman, Richard; Smith, Matthew & Wiseman, Jeff, "Eyewitness Testimony and the Paranormal", Skeptical Inquirer, vol. 19, núm. 6, 1995, Amberst, New York. Wolf Rainer, "Believing What We See, Hear, and Touch: The Delights and Dangers of Sensory Illusions", Skeptical Inquirer, vol. 20, núm. 3, may-jun. 1996, Arnherst, New York.