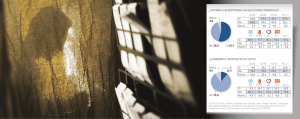

ENTRE PERCEPCIONES Y REALIDADES: LA ADMINISTRACIÓN

Anuncio