El Pecado Original del Sistema Financiero Guatemalteco

Anuncio

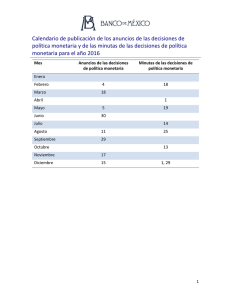

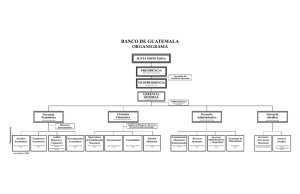

Carlos A. Mendoza A. El Pecado Original del Sistema Financiero Guatemalteco: Una Junta Monetaria Corporativista Carlos A. Mendoza (*) Introducción Durante el trabajo de campo realizado entre febrero y marzo 2010 para el estudio comparativo de los marcos institucionales de protección al consumidor financiero en Colombia y México, debía explicar a mis interlocutores cómo está conformada la máxima autoridad monetaria de Guatemala.1 La reacción de los tecnócratas, académicos y funcionaros relacionados con la banca fue siempre la misma: incredulidad, primero; sorpresa, después; y, finalmente, resignación ante la existencia de algo que parecía superado en la región. Ante la falta de autonomía política y, especialmente, la presencia de intereses sectoriales, todos afirmaron: “¡Es evidente que hay un fuerte conflicto de intereses al estar la banca como juez y parte!” Dicha reacción de colombianos y mexicanos altamente educados y comprometidos con el desarrollo del sistema financiero de sus países, me animó a recopilar esta serie de artículos que he publicado en el blog de CABI –The Black Box– durante los últimos tres años, y en los cuales he señalado los problemas de contar con una Junta Monetaria corporativista, en la que el sector empresarial organizado en el CACIF y, especialmente, el sector bancario nacional, cuentan con el dominio en las decisiones más trascendentales en materia de políticas monetaria, cambiaria y crediticia. En un mundo donde el sector financiero es uno de los más globalizados, encontrarse con un país donde prevalecen los bancos con capital nacional y donde dichos bancos pueden bloquear legalmente la entrada al mercado de potenciales competidores extranjeros y, además, determinar los precios más importantes de la economía –como el tipo de cambio y la tasa de interés–, es como encontrarse en el valle de los dinosaurios. Un lugar donde aún rigen las viejas reglas y donde, una especie domina sobre las demás, sin percatarse que su fin está cerca. Ignorando –más por negligencia, que por desconocimiento– que ante las nuevas condiciones del medio ambiente sólo los más preparados para competir sobrevivirán –como ocurrió con los mamíferos, al final de la era Mesozoica–. Si alguna reforma importante debe hacerse a la Constitución Política de la República es una que garantice la autonomía de la autoridad monetaria. No podemos continuar en el siglo veintiuno con esquemas corporativistas de mediados del siglo pasado, que no sólo crean conflictos de intereses sino que, además, excluyen a otros importantes actores que se ven directamente afectados por las políticas que dicta dicha autoridad: los consumidores del sistema financiero. (*) Centroamericano, nacido en Guatemala. Analista y socio-fundador de Central American Business Intelligence – CABI–. Economista por la Universidad Francisco Marroquín (Guatemala), M.A. en Ciencia Política por Stanford University (EE.UU.) y Ph.D. Candidate en Ciencia Política por la University of Notre Dame (EE.UU.). 1 “Estudio comparativo sobre marco institucional para la defensa de los usuarios del sistema financiero: Casos de Colombia, El Salvador y México” es un componente del Proyecto Transparencia del Sistema Financiero Guatemalteco, financiado por la Fundación Soros-Guatemala. Guatemala, julio 2010. Disponible en Internet: http://ca-bi.com/blackbox/?p=4050 Carlos A. Mendoza A. Gobierno de Guatemala y BANGUAT con las “manos atadas” 2 En la década de los 90s el péndulo de la historia estaba claramente inclinado hacia la derecha del espectro ideológico. Internacionalmente, había fracasado el experimento socialista. Localmente, el populismo monetario del gobierno de Vinicio Cerezo, y la inflación que generó, habían impactado fuertemente los modelos mentales compartidos por las elites políticas y económicas, de tal forma que se aprovechó la reforma constitucional de 1993 para prohibir que el Banco de Guatemala otorgara financiamiento directo o indirecto al Gobierno de la República. El artículo 133 de nuestra Constitución, literalmente dice: “Con la finalidad de garantizar la estabilidad monetaria, cambiaria y crediticia del país, la Junta Monetaria no podrá autorizar que el Banco de Guatemala otorgue financiamiento directo o indirecto; garantía o aval al Estado, a sus entidades descentralizadas o autónomas, ni a las entidades privadas no bancarias. Con ese mismo fin, el Banco de Guatemala no podrá adquirir los valores que emitan o negocien en el mercado primario dichas entidades. Se exceptúa de estas prohibiciones el financiamiento que pueda concederse en casos de catástrofes o desastres públicos, siempre y cuando el mismo sea aprobado por las dos terceras partes del número total de diputados que integran el Congreso a solicitud del Presidente de la República.” Dicha modificación se aprobó teniendo como referencia el paradigma monetarista, según el cual más dinero en circulación siempre genera inflación. No se pensó en posibles situaciones de recesión económica, cuando se hace imprescindible satisfacer la demanda del público por más efectivo. Según, Krugman (1994), las operaciones de mercado abierto por medio de las cuales el Banco Central adquiere deuda emitida por el Gobierno son una forma digna de hacer política monetaria. Recordemos que Keynes sugería esconder botellas llenas de efectivo para que fueran encontradas por personas emprendedoras, mientras que para Friedman daba igual si el dinero se lanzaba de forma aleatoria desde un helicóptero. La receta keynesiana indica que una política monetaria expansiva puede inducir a los agentes económicos (empresas y hogares) a reactivar el ciclo de consumo y producción. Krugman afirma que esta receta funcionó bien al aplicarse después del crash de octubre de 1987 (cuando el precio de las acciones cayó 23 por ciento en cinco días). Sin embargo, Keynes también se preocupó por los casos en los cuales la expansión monetaria no es suficiente, es decir, cuando la recesión se convierte en depresión económica. En dicho escenario nadie está dispuesto a consumir, no importa cuánto efectivo se posea. Es la llamada “trampa de liquidez”. Se considera que Inglaterra y los EEUU cayeron en dicha trampa a mediados de la década de los años treinta. En eso casos extremos, la recomendación de Keynes es aumentar el gasto público. No es únicamente expansión monetaria, sino también expansión fiscal. Krugman, sin embargo, insiste que ésta es una estrategia de “desesperación, una droga peligrosa que sólo debe ser recomendada cuando los remedios usuales de política monetaria han fallado.”3 2 3 Publicado el 9 de octubre de 2008, en http://ca-bi.com/blackbox/?p=841 Krugman, Paul (1994). Peddling Prosperity. Economic Sense and Nonsense in the Age of Diminished Expectations. Carlos A. Mendoza A. Mi punto es que con la reforma constitucional de 1993 que, entre otros cambios, prohibió las operaciones de mercado abierto, se le quitó a la autoridad monetaria un mecanismo de inyección de dinero en la economía. Desde el punto de vista teórico, la justificación era evitar presiones inflacionarias. Desde una postura más ideológica, lo que se quería era disciplinar el gasto público, obligando al Estado a pagar “tasas de interés de mercado” por los recursos que requiriera. Otros dirían, por supuesto, que eso fue simplemente un mecanismo diseñado por el sector privado para aprovechar las necesidades de financiamiento del Estado y ganar fácilmente intereses, esto es, corriendo escaso riesgo. Por otro lado, la cláusula de escape del artículo 133 deja lugar a cierta ambigüedad: ¿podría considerarse la actual crisis financiera mundial como una amenaza real capaz de generar una “catástrofe o desastre público”? Sin embargo, parece más difícil alcanzar el consenso político: ¿se podrían conseguir los votos de dos tercios del Congreso para levantar dicha prohibición al Banco de Guatemala? No lo sé. ¿Qué tan flexible serán los modelos mentales compartidos por las actuales elites políticas y económicas? Seguro que cuando la situación apremie, los empresarios estarán a favor de la intervención estatal, ya sea vía expansión monetaria o fiscal. A los políticos seguramente habrá que darles sus bolsitas de dinero para ejercer en sus distritos el tan gustado clientelismo, así como se hizo en los EE.UU. para que se aprobara el billonario paquete de rescate financiero. Carlos A. Mendoza A. Nivel de restricciones a los bancos: comparación internacional4 En el debate que tenemos en este blog sobre las causas de la crisis financiera en los EEUU, hay quienes dicen que la misma se debió al exceso de regulación, mientras que otros afirman que fue la ausencia de controles. Para determinar el nivel de regulación en los EEUU se debe comparar con otros países del mundo. En 2006, Barth, Caprio y Levine escribieron un libro sobre regulación bancaria utilizando una encuesta internacional realizada por el Banco Mundial en 2003.5 Uno de sus indicadores mide el nivel de restricción, o permisividad, respecto al tipo de operaciones que un banco está autorizado a realizar. Son tres las principales actividades en las cuales los bancos pueden ser regulados respecto a su grado de involucramiento: fondos mutuos, seguros y bienes raíces. El indicador contempla cuatro niveles de restricción: no-restringido (1), permitido (2), restringido (3) y prohibido (4). La suma de la calificación en cada ámbito mencionado genera el nivel total de restricción de las actividades bancarias, por lo que la calificación mínima sería 3 (la más permisiva) y la máxima 12 (la más restrictiva). Según las respuestas dadas por 152 países, 6 son los más permisivos al no tener ningún tipo de restricciones para que los bancos se involucren en las actividades mencionadas: Estonia, Guinea, Luxemburgo, Nueva Zelandia, Qatar y Turkmenistán. Son 3 los países más restrictivos, en los cuales todo está prohibido: Gambia, Libia y Nicaragua. Costa Rica está en el siguiente grupo con calificación de 11 puntos en total. A nivel mundial, la media es 7.2 y la desviación estándar es de 2 puntos. Así que Nicaragua y Costa Rica están realmente lejos de la media. Siguiendo con los otros países de Centro América, El Salvador obtuvo una calificación de 10 puntos, Panamá 9, Honduras 8 y Guatemala 6, siendo éste el más permisivo de la región y el único por debajo del promedio mundial. Los EEUU tienen una calificación de 8 puntos, levemente por encima de la media. Hay 43 países con mayor nivel de restricción que los EEUU, 4 de éstos centroamericanos (ver tabla al final). Hay 23 países que comparten la misma calificación de los EEUU, entre ellos Honduras, y otros países desarrollados como Japón e Italia. Lo que significa que hay 85 países con una menor calificación, es decir más permisivos respecto al tipo de actividades que los bancos pueden realizar. Entre ellos Guatemala, y países desarrollados como Francia (4), Alemania (5) y Canadá (5). Sirva este ejercicio para dimensionar de manera más objetiva el nivel de regulación (restricción) de la banca estadounidense. 4 5 Publicado el 1 de octubre de 2008en http://ca-bi.com/blackbox/?p=823 J. Barth, G. Caprio, y R. Levine (2008). Rethinking Bank Regulation, Till Angels Govern. Cambridge University Press. Carlos A. Mendoza A. Tabla 1 [pendiente] Fuente: elaboración propia con base a datos de J. Barh, G. Caprio, y R. Levine (2008). Data and Supporting material, Indices with 2003 Data (CD-ROM). Carlos A. Mendoza A. Junta Monetaria guatemalteca: la intervención privada en el mercado (11 agosto 2008) Sobre dominio de representantes del sector privado debido a su experiencia y antigüedad. http://ca-bi.com/blackbox/?p=727 Por lo general, en Guatemala, se critica la ausencia de autonomía de la Junta Monetaria desde una perspectiva anti-estatal. Es decir, se pide que dicho órgano de definición de las POLITICAS monetaria, cambiaria y crediticia sea inmune a la influencia de los políticos. Con mayor énfasis se señala la participación de funcionarios del Gobierno Central, quienes estarían representando los intereses del llamado “partido oficial”. Esta crítica a la Junta Monetaria se sustenta en la ideología libertaria, la cual proclama que es mejor para la economía el que se limite la intervención del Estado. El mercado, advierten, asigna los recursos de manera más eficiente que cualquier ente de planificación centralizada. En el extremo de esta corriente ideológica hay quienes, incluso, abogan por la desaparición de la autoridad monetaria y de la moneda oficial. Hacia la izquierda de esta postura, sin embargo, lo que se pide es una autonomía resguardada por tecnócratas inmunes a las presiones de los políticos de turno. Estos últimos afirman que los políticos enfrentan incentivos electorales que les conducen a apoyar medidas monetarias populistas en tiempos de elecciones, para incentivar el crédito y el crecimiento económico, sin considerar las futuras consecuencias en términos de inflación, por ejemplo. En el caso guatemalteco siempre se hace referencia al último año del gobierno demócrata-cristiano, cuando experimentamos el mayor nivel de inflación del que tenemos conocimiento. Para algunos analistas, la inflación de hoy también es el resultado de las políticas monetarias expansionistas del último año del gobierno recién pasado. Así que, paradójicamente, se pide la despolitización de la Junta Monetaria. Digo que es paradójico porque lo que hace dicho ente es definir POLITICAS. Es, precisamente, una institución del Estado creada para controlar al mercado, especialmente los complejos intercambios e intermediaciones financieras, y las demás variables que determinan las condiciones macroeconómicas de un país. Tipo de cambio, tasa de interés y nivel de precios son muy importantes como para ser definidas únicamente por los caprichos de la mano invisible del mercado. Tampoco creo que dejarlas en manos de los políticos sea la solución óptima. Pero debemos reconocer que dichas variables definen ganadores y perdedores, ya que en muchos de los ámbitos de la economía lo que ocurre es el llamado “juego de suma cero”. Si no, pregúntenles a los exportadores e importadores qué tipo de cambio prefieren, ¿uno apreciado o depreciado? En Guatemala se diseñó un sistema de Junta Monetaria de tipo corporativista, en el cual (se supone) están representados diversos sectores de la sociedad, especialmente aquellos con mayores intereses en el resultado de las políticas definidas por dicha junta. Este modelo fue predominante en diversos países durante el siglo XX, siendo Europa su principal referente. Aquellos que tienen algo que perder o ganar, deben tener voz, al menos, en la mesa donde se toman las decisiones. Ese era el modelo mental compartido de la época. Carlos A. Mendoza A. Sin embargo, en la práctica, la Junta Monetaria únicamente dio voz, y voto, a un sector directamente afectado por sus decisiones: al sector privado organizado, en especial al sector bancario. Todos los demás sectores han sido excluidos. Por ejemplo, los usuarios del sistema financiero.6 He argumentado en previos ensayos que, en el caso guatemalteco, quien ha dominado la Junta Monetaria NO es el sector público (el Gobierno Central), aunque cuente formalmente con más votos, sino el sector privado, por medio de sus dos representantes (CACIF y bancos) y gracias a la cooptación de los supuestos tecnócratas, es decir, el (o la) Presidente(a) y el Vicepresidente del BANGUAT (aunque este último tiene voz, pero no voto) y, en muchos casos, de los Ministros de Estado, especialmente cuando se trata de gobiernos pro-empresariales.7 Ello se puede demostrar de varias formas. Antes he enfatizado cómo los funcionarios, supuestamente representando intereses gubernamentales, se ven comprometidos de una u otra manera a responder a los intereses privados, pues su carrera profesional depende de mantener buenos contactos en la banca privada. Se pueden analizar también las decisiones de la Junta Monetaria y ver a quiénes benefician las mismas. La más reciente, notoria y ampliamente discutida en este BLOG fue el reglamento donde se autorizó la sustitución de capital primario de los bancos por documentos híbridos, hasta en un 30%. Sin embargo, quiero enfatizar algo que a veces se subestima. Se trata de quién posee el conocimiento de cómo se maneja un cuerpo colegiado como la Junta Monetaria, y cómo se toman e implementan sus decisiones. Dicho conocimiento depende, en gran medida, de la experiencia con la que se cuenta dentro de dicha entidad. Sin duda alguna, son los representantes del sector privado y de los bancos los que cuentan con mayor experiencia en la Junta Monetaria. Su antigüedad casi siempre supera con creces al de los representantes gubernamentales, que rotan con mucha mayor frecuencia. Por ejemplo, a principios de este año, los representantes electos por “las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura” y por “los presidentes de los consejos de administración o juntas directivas de los bancos privados nacionales” poseían una experiencia de 11 años dentro de la Junta Monetaria (ya sea como titular o suplente). Tal record únicamente es igualado por la actual Presidenta del BANGUAT, pero sólo si le tomamos en cuenta los 3 años en los que estuvo como representante suplente de los bancos (2001-03). Los tres Ministros de Estado, en contraste, es primera vez que participan en la Junta Monetaria. De ello podemos concluir que son los representantes de intereses privados los que realmente saben el “teje y maneje” de la máxima autoridad monetaria del país. Esto les da una gran ventaja sobre el resto de integrantes de la misma. 6 Alguien se preguntará: ¿A quién se supone que representa la Universidad de San Carlos? No lo sé. Seguramente se pensó en algún aporte académico independiente. En la legislación de 1945, por cierto, no era un representante electo por el Consejo Superior, sino por la Facultad de Economía. El primero fue Jorge del Pinal Escobar, y su suplente era Gustavo Mirón. 7 El Valle de los Dinosaurios, Banqueros: ¡Atrapados en su propio laberinto!, ¿Política Monetaria despolitizada?, ¿De qué independencia nos hablan?, Los Infiltrados, y Atar las manos de los banqueros. Carlos A. Mendoza A. Recordemos que, precisamente, para evitar este dominio de los representantes de intereses privados, éstos sólo podían estar en la Junta Monetaria por un período de dos años, según lo legislado en 1945. En la primera junta (julio-diciembre de 1946), José Falla y Rafael Ayau eran los representantes, titular y suplente respectivamente, de los bancos privados. Además, no había representante de las otras asociaciones empresariales.8 En la Constitución de 1985 se estableció que los representantes del CACIF, los bancos y la USAC duran un año en sus funciones, pero no se prohíbe su reelección. Por lo tanto, su tenure puede ser indefinido. Así que repensar el diseño institucional de la Junta Monetaria no se reduce a la crítica de los incentivos que enfrentan los políticos, sino que también debe incluir una necesaria crítica a los incentivos que enfrentan los agentes privados que participan en la toma de decisiones. El conflicto de intereses es evidente. 8 Esto se modificó por medio del Decreto 1704 del Congreso de la República, emitido en 1967: “se incluyeron dos miembros adicionales, un titular y un suplente, que representarían a los bancos estatales por períodos anuales, así como otros dos miembros, un titular y un suplente, también para un ejercicio anual, por las Asociaciones y Cámaras Comerciales, Industriales, Agrícolas y Ganaderas, con personalidad jurídica reconocida.” En Carlos Castañeda, La Autonomía Institucional del Banco de Guatemala. Carlos A. Mendoza A. El Valle de los Dinosaurios, Parte I (29 febrero 2008) Sobre modelos mentales compartidos de la élite financiera guatemalteca. http://ca-bi.com/blackbox/?p=512 Como se sabe, los dinosaurios surgieron hace aproximadamente 230 millones de años y dominaron el ecosistema terrestre durante 160 millones de años, es decir, durante toda la Era Mesozoica. La mayoría de ellos se extinguieron repentinamente, pero se ignora la causa. Simplemente hay hipótesis al respecto: la colisión de un asteroide con la Tierra o bruscos cambios climáticos. Hace 65 millones de años, cuando desaparecieron los dinosaurios, aún no había humanos, pero seguramente nadie se habría imaginado que tan extraordinarios seres desaparecerían totalmente del planeta, dando paso a los mamíferos, quienes ocuparon sus nichos ecológicos y se esparcieron rápidamente por los continentes. El género Homo apareció hace unos 2 millones de años, y nuestra especie, el Homo sapiens, apenas hace unos 200 o 100 mil años atrás. A la aparición del Homo sapiens le precede un lento y largo proceso evolutivo. En el caso de la extinción de los dinosaurios nos encontramos con un repentino cambio en el medio ambiente, al cual no les dio tiempo de adaptarse. En el terreno de las ideas también hay cambios rápidos y otros graduales. Me interesa explorar la relativa rápida transformación de los modelos mentales compartidos por la elite, porque de su comprensión depende nuestra capacidad de adaptación para enfrentar exitosamente los cambios que hoy ponen en riesgo nuestra economía, por ejemplo. El sistema financiero guatemalteco ha sido fuertemente golpeado en los últimos años y nuevas amenazas se vislumbran en el futuro. Sin embargo, la elite financiera del país no ha cambiado su matriz institucional, es decir, las reglas del juego que delimitan su accionar, debido a que sus modelos mentales compartidos han permanecido intactos. La actual generación de banqueros entiende los problemas que enfrenta de la misma manera que sus antepasados, y piensa que se resuelven de la misma forma en que ellos lo hacían. Por ejemplo, siguen apostando al modelo corporativista de la Junta Monetaria, que viene de mediados del siglo pasado. Creen que sus intereses están mejor protegidos si ellos participan directamente en la toma de decisiones sobre las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del país. Muchos piensan que para que ocurra un cambio en los modelos mentales y en el arreglo institucional es necesario que aparezca un agente creativo, un empresario de la política que impulse el cambio. Otros creen que es necesario un shock externo que sacuda las bases del actual modelo y obligue a la elite a replanteárselo. Siguiendo a Legro (2000), yo planteo que el cambio institucional pasa por lo cognitivo. Primero, las elites deben entender que el modelo actual ya colapsó. Segundo, deben convencerse de que existe una alternativa viable. Ambos procesos son endógenos porque están determinados, a su vez, por las “ideas colectivas” que actualmente la elite, en este caso la financiera, sostiene.9 Las ideas colectivas, o modelos mentales compartidos, son conceptos o creencias asumidas por un grupo. No son ideas individuales simplemente agregadas. Tienen una existencia 9 Legro, J. W. (2000). “The Transformation of Policy Ideas”. American Journal of Political Science, Vol. 44, No. 3, pp. 419-432. Carlos A. Mendoza A. supraindividual y generalmente se reflejan en símbolos, discursos e instituciones. En la próxima entrega examinaremos cómo es que cambian o por qué tienden a la continuidad. Carlos A. Mendoza A. El Valle de los Dinosaurios, Parte II (3 marzo 2008) Sobre las condiciones para el cambio de modelos mentales compartidos. http://ca-bi.com/blackbox/?p=517 Legro (2000) explica que para el cambio de las “ideas colectivas” es necesario transitar por dos etapas: el colapso de la ortodoxia y la consolidación de una nueva. La consolidación requiere que la alternativa sea socialmente viable y, por supuesto, que esté disponible. Si no existe, aunque haya acuerdo en el colapso del modelo anterior no habrá cambio porque dicho modelo se reasumirá por default. Esto no podría ser argumentado por la elite financiera guatemalteca, porque bien sabemos que hay modelos alternativos de autoridad monetaria con un gran nivel de independencia respecto a los principales jugadores. Además, está comprobado que dichos modelos nos acercan más hacia un óptimo socialmente deseable. El principal problema para el cambio de modelos mentales compartidos se encuentra en la dificultad para alcanzar un consenso sobre el colapso de la ortodoxia. Este sentido de colapso, o fracaso, depende de la interacción entre las expectativas, generadas por las mismas ideas colectivas, y las consecuencias experimentadas tras eventos críticos. Mi sentir es precisamente ese: los banqueros no se han dado cuenta de que el modelo de Junta Monetaria existente ha colapsado. Piensan que todavía funciona a favor de sus intereses. Legro lo explica de forma sencilla con una tabla de 2 x 2. La continuidad de la ortodoxia ocurre en tres de las cuatro casillas de la matriz. Cuando se hace lo que el modelo vigente prescribe, y se obtienen buenos resultados, no hay cambio. Se confirma el viejo modelo: “Debemos participar activamente en la Junta Monetaria para maximizar nuestras ganancias”. Si no se sigue lo prescrito y se fracasa, también se refuerza el modelo: “No maximizamos las ganancias (o tuvimos pérdidas) porque no participamos activamente en las decisiones de política económica”. Si, en cambio, se abandona lo que la ortodoxia manda pero se tiene éxito, se recurre al famoso dicho: “Si no está roto, no lo arregle”. Aunque las consecuencias no son las esperadas, no hay aprendizaje. Se subraya el éxito y se exageran los costos del cambio. Las ideas colectivas, entonces, sólo cambian cuando haciéndose lo prescrito por la ortodoxia se fracasa. El resultado, después de seguir el modelo, contradice las expectativas. Eso desafía las creencias dominantes y se abre la puerta para la autocrítica. La evidencia de que el modelo viejo no funciona está presente y también lo está la motivación para cambiarlo por uno nuevo. Para la elite financiera del país sería algo como: “Hemos participado activamente en la determinación de la política monetaria y, a pesar de ello (o por eso), no hemos tenido éxito. No hemos maximizado nuestras ganancias (incluso, hemos tenido fuertes pérdidas). ¡Hagamos algo!”. La mente humana está capacitada para detectar contradicciones entre expectativas y resultados, y también es capaz de aprender de ellas. El aprendizaje consiste en modificar los modelos mentales compartidos, para ver el problema y su posible solución desde otra perspectiva. Eso es lo que hemos hecho los seres humanos para sobrevivir durante más de 100 mil años. Para el caso de la elite financiera de Guatemala, si finalmente no entiende que el modelo de autoridad monetaria existente ha fracasado y que hay otros disponibles y más eficientes, le pasará como a los dinosaurios: ni se darán cuenta de la razón de su extinción. Carlos A. Mendoza A. Banqueros: ¡Atrapados en su propio laberinto! (12 febrero 2008) Sugerencia para resolver problema de falta de credibilidad en el sistema financiero. http://ca-bi.com/blackbox/?p=496 La credibilidad de la industria bancaria se basa, en gran medida, en la transparencia del sistema. Confiar el dinero propio a alguien desconocido es como saltar de un avión sin haber revisado previamente el paracaídas. A lo mejor nos atreveríamos a dar el paso hacia el vacío si hemos visto que a otros sí se les abrió el paracaídas. Pero lo que ocurre ahora en Guatemala es que hemos visto a muchos caer hacia una muerte segura. Entonces, ¿quién se atreve a saltar? Recobrar la credibilidad no es algo que dependa de la “madurez” del usuario (depositante), sobre todo si dicha madurez se mide en función de cuánto éste se asusta al escuchar que en su avión no revisan los paracaídas antes de usarse. El intrépido usuario del sistema financiero pensará que si no se le abre el paracaídas, a la primera, habrá uno de emergencia proporcionado por el Banco Central. Pero, ¿se animaría a saltar sabiendo que ya los paracaídas de reemplazo se agotaron con los aviones que ya cayeron al suelo? Los usuarios de los servicios financieros generalmente están desinformados sobre la realidad de la industria. Esa desinformación provocada por la opacidad del sistema, más los precedentes de colapsos bancarios, hacen que el usuario se sienta inseguro y tenga un legítimo miedo a la hora de colocar sus recursos. Lo inmaduro sería no aprender que los riesgos son altos y no darse cuenta que poco se ha hecho para disminuirlos. La inmadurez del usuario quedaría demostrada si no se baja del avión antes de tomar vuelo y de que lo inviten a saltar con los ojos cerrados. La recuperación de credibilidad en el sistema financiero tampoco depende de la autoridad supervisora, pues está visto que no verifica la calidad de los paracaídas. Tiene miedo a denunciar, a perseguir y a castigar a quienes no cumplen con las normas, porque está supeditada a los banqueros por medio de instituciones formales (la Junta Monetaria) e informales (relaciones laborales pasadas y futuras). Recobrar la credibilidad es una tarea pendiente de los banqueros mismos. Deben dar señales claras y contundentes a favor de la transparencia del sistema. De nada sirve que gasten en publicidad anunciando sus niveles de solvencia y liquidez si es imposible verificarlos de manera independiente. De nada sirve que convoquen a conferencias de prensa encabezadas por las autoridades monetarias si nadie cree en las mismas. Lo que deben hacer es tomar medidas radicales. Así como hizo Johnson & Johnson con el famoso caso de su producto estrella, Tylenol, en 1982.10 A pesar de haber sido víctimas de un acto malicioso, y la baja probabilidad de que se encontraran más frascos con veneno, la compañía asumió el costo de retirar su producto de todo el mercado. De esta manera salvaron su reputación, su credibilidad, en el largo plazo. Entonces, ¿qué podrían hacer los banqueros guatemaltecos para salir de su propio laberinto? Aquí les va una propuesta: ¡renuncien a la Junta Monetaria! Pidan al Congreso que apruebe una reforma constitucional que les excluya de formar parte de la Junta, y mientras esa reforma se 10 Case Study: The Johnson & Johnson Tylenol Crisis http://www.ou.edu/deptcomm/dodjcc/groups/02C2/Johnson%20&%20Johnson.htm Carlos A. Mendoza A. hace realidad, no participen en las reuniones de la Junta o, por lo menos, renuncien al derecho a voto y veto. Sólo atándose las manos podrán los banqueros salir de este laberinto en el que están atrapados. Así mejorará el nivel de independencia de las autoridades monetarias, lo cual favorecerá la transparencia del sistema y, consecuentemente, se recuperará la credibilidad en el mismo. ¿Estoy loco? Posiblemente. Pero no tanto como para saltar de un avión sin haber revisado el paracaídas. Carlos A. Mendoza A. ¿Política Monetaria despolitizada? (22 enero 2008) Breve análisis sobre composición de la nueva Junta Monetaria. http://ca-bi.com/blackbox/?p=474 El artículo publicado en Siglo XXI (21 ene 08), y titulado “Dejarán la política fuera de la Junta Monetaria”, no puede ser leído con indiferencia por quienes participamos en este BLOG. Se debe reconocer que ha cambiado la correlación de fuerzas en la Junta Monetaria. Se espera un corrimiento hacia la izquierda del espectro ideológico debido a la presencia de los nuevos representantes del Ejecutivo. Ante ese eventual corrimiento, el sector privado (CACIF y banqueros) pide respeto a la “autonomía” de la Junta y su despolitización. Esto es imposible mientras no se reforme la Constitución Política de la República, que define un modelo corporativista. Si la Junta fuera autónoma y despolitizada ellos no estarían allí. Para hablar de cambios en la POLITICA monetaria, y en las POLITICAS cambiarias y crediticias, hace falta ver hacia dónde se inclinará la Presidenta del BANGUAT. Dados los incentivos definidos por la matriz institucional, sabemos que la calidad de su futuro empleo podría depender de esta decisión. Si tiene expectativas de seguir trabajando para el sistema financiero, después de que termine su período, podemos especular que se inclinará a favor de lo que los banqueros quieran. Del representante de la USAC nunca se sabe, dicen que son de izquierda, pero su record en la JM no da testimonio de ello. El representante del Congreso, por ahora, estaría alineado con el Ejecutivo. Pero eso puede cambiar según las alianzas en el Legislativo. Entonces, si la Presidenta y la USAC se inclinan por el sector privado habría un 4 a 4. Un empate. Pero el voto de la Presidenta (respaldado por sus tecnócratas) definiría la situación. Así que no habría cambios en las políticas. La Junta, se dirá, estaría “despolitizada”. Pero si el representante de la USAC se anima a respaldar a los ministros, el resultado sería 5 a 3, a favor de la “socialdemocracia”. Entonces, los demás miembros de la Junta se rasgarán las vestiduras y clamarán al cielo por la intromisión de la POLITICA en el sito sacrosanto donde únicamente se resguarda el nivel de inflación del país. Carlos A. Mendoza A. ¿De qué independencia nos hablan? (22 diciembre 2007) Crítica a quienes piden una Junta Monetaria despolitizada y sólo de tecnócratas. http://ca-bi.com/blackbox/?p=442 Se rasgan las vestiduras, y hasta se echan ceniza en la cabeza. Todo para defender la sagrada independencia de la Junta Monetaria ante un eventual embate ideológico por parte del nuevo gobierno “socialdemócrata”. ¡Fariseos hipócritas! Acaso no saben que el modelo de Junta Monetaria es corporativista. Es decir, que no posee independencia alguna porque los sectores interesados tienen voz y voto, precisamente para defender sus intereses gremiales. ¡Fariseos hipócritas! Acaso no son ustedes los que siempre han infiltrado a sus empleados en los puestos “técnicos” para respaldar sus propias posturas ideológicas. Las cuales, por cierto, tienen como único principio obtener ganancias sin arriesgar el capital propio sino el del Estado y el de los ingenuos y desinformados ahorrantes. ¡Fariseos hipócritas! Realmente lo que piden es continuismo, no independencia. Desean desde lo más profundo de su corazón, y de su bolsillo, que el status quo se mantenga para seguir haciendo dinero fácil, sin competencia extranjera, sin controles a su contabilidad, sin requerimientos mínimos de capital según las normas internacionales. ¿Por qué cuando no pueden controlar directamente a los representantes del Ejecutivo ante la Junta Monetaria pegan el grito al cielo y claman a favor de tecnócratas inmaculados que tengan como única meta mantener la estabilidad de precios? Si de verdad queremos una Junta Monetaria independiente de intereses corporativos, que tenga como única ideología el “promover la creación y el mantenimiento de las condiciones monetarias, cambiarias y crediticias más favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional,” es indispensable hacer un cambio institucional radical: la Constitución Política de la República debería ser reformada en el artículo 132 que define la composición de la Junta Monetaria. Esa es la única forma en que, sin importar la ideología del gobierno de turno, podremos garantizar la independencia del máximo ente rector de las políticas monetarias, cambiarias y crediticias, y la continuidad de dichas políticas. Sin embargo, debemos estar conscientes que la desideologización de la política es imposible. Al igual que lo es la despolitización del banco central. Lo único que podemos hacer es recurrir a una arquitectura institucional que alinee los incentivos en la dirección correcta. Carlos A. Mendoza A. Los Infiltrados, Parte I (22 Abril 2007) http://ca-bi.com/blackbox/?p=208 La última película de Martin Scorsese, ganadora de varios premios Oscar, presenta la historia de dos agentes de policía en Boston. Uno de ellos, protagonizado por Matt Damon, es en realidad un integrante de la mafia, quien desde niño fue preparado para infiltrarse en el departamento de policía y desde allí proteger los negocios turbios de su padrino, interpretado por Jack Nicholson. El otro, Leonardo DiCaprio, es un agente encubierto dentro de una célula del crimen organizado. Martin Sheen actúa como un honesto jefe de policía que intenta atrapar a los cabecillas de la mafia, al mismo tiempo que desea descubrir a “la rata” que está dentro de su oficina y que, precisamente, le impide alcanzar su objetivo. Me pareció un drama interesante, aunque confieso que las escenas de violencia explícita me perturbaron. Sin embargo, no pretendo hacer una crítica cinematográfica. Tampoco quiero hacer un paralelismo con el caso guatemalteco, en el cual se ha confirmado la presencia del crimen organizado dentro de las estructuras de la Policía Nacional Civil. Ni siquiera pienso en la posibilidad, muy comentada en los medios, de las mafias financiando las campañas electorales y promoviendo sus propios candidatos. No, este artículo trata sobre otro caso menos estudiado, pero igual de relevante. La Junta Monetaria es la máxima autoridad del país para definir políticas monetarias, cambiarias y crediticias. Sus decisiones determinan, en gran medida, el crecimiento económico, el nivel de inflación, las tasas de interés, y otras variables que repercuten en la calidad de vida de todos los guatemaltecos. Además, la Junta Monetaria es la principal responsable del buen funcionamiento de todo el sistema financiero y, por medio de la Superintendencia de Bancos, tiene el mandato de controlar el comportamiento de los principales jugadores de dicho sistema: los banqueros. Siempre se ha criticado la composición de la Junta Monetaria por el evidente conflicto de intereses para los banqueros, quienes están representados por dos personas con voz y voto: el delegado electo por los Presidentes de los Consejos de Administración o Juntas Directivas de los Bancos Privados Nacionales, y el elegido por las Asociaciones Empresariales de Comercio, Industria y Agricultura, es decir el CACIF, principal ente del sector privado organizado con fuertes intereses en el sector bancario y que incluye entre sus agremiados a las empresas financieras. Sin embargo, se puede afirmar que no existe tal conflicto pues, dado que la Junta fue diseñada según un modelo corporativo, se espera que los representantes de los distintos grupos defiendan los intereses específicos de dichos grupos. La contradicción es constitucional, pues la misma Constitución establece que “es potestad exclusiva del Estado, emitir y regular la moneda, así como formular y realizar las políticas que tiendan a crear y mantener condiciones cambiarias y crediticias favorables al desarrollo ordenado de la economía nacional” (artículo 132). Otra inconsistencia en ese mismo artículo es que excluye a los representantes del sector privado organizado y de los bancos del requisito de “ser personas de reconocida honorabilidad y de notoria preparación y competencia en materia económica y financiera”. Carlos A. Mendoza A. El agravante de todo este diseño institucional, tan viciado desde su origen, es que los que se supone que representan al Estado dentro de la Junta Monetaria han estado, están o estarán, directamente vinculados con los bancos y grupos empresariales interesados en guiar las políticas a su favor. Esta crítica tampoco es nueva, recientemente se ha escrito al respecto en otro medio electrónico.11 Por ejemplo, Lizardo Sosa y María Antonieta de Bonilla son los funcionarios con mayor número de años en la Junta Monetaria. El primero ha estado 8 como Presidente, y 2 como Ministro de Economía. La segunda, actual Presidenta, ha estado 3 como Vicepresidenta, 3 como Ministra de Finanzas, y 3 como representante suplente de los bancos. Lizardo fue también Presidente del Banco Corporativo. María Antonieta fue Gerente del Banco del Quetzal. En antigüedad les igualan Max Quirín y Julio Vielman, quienes también han estado por 10 años representando al CACIF y a los bancos, respectivamente. Jorge Briz ha estado como titular o suplente del CACIF durante 6 años. Pedro Lamport ha ocupado la silla del CACIF durante 5 años, y un año estuvo como Ministro de Finanzas. Esto indica que el sector privado y los bancos le han apostado a la especialización de sus representantes. Ministros van y vienen, pero ellos permanecen. Lo cual también les permite tener un mayor dominio sobre la agenda de la Junta. Para analizar las dinámicas políticas dentro de la Junta Monetaria es necesario elaborar una tipología de sus miembros. No es sencillo hacerlo, pero vale la pena arriesgarse. A continuación se presenta una propuesta con base en los intereses de grupo que representa cada persona, dando relevancia en los ejemplos a aquellos que cuentan con un mayor número de años dentro de la Junta (antigüedad), ya sea como titulares o suplentes. Técnicos capturados por intereses privados Se podría sugerir que Sosa y de Bonilla son técnicos llamados a trabajar en las filas de los bancos comerciales. A esa lista habría que agregar a Edín Velásquez, 2 años Vicepresidente y 3 años Presidente de la Junta Monetaria, y actualmente vinculado al Banco Corporativo; y a Willy Zapata, Superintendente de Bancos, 4 años Presidente de la Junta, un año representante suplente de los bancos, y ex-gerente del Banco Agrícola Mercantil. Como se observa, este tipo de integrante de la Junta se da al más alto nivel, lo que sugiere que, dado el vacío legal en la materia, los ex-funcionarios son fácilmente aprovechados por la banca comercial en lo que a su experiencia, conocimiento e información privilegiada se refiere. Representantes corporativistas Por otro lado, Quirín, Vielman, Briz, Rodolfo Castellanos, Sergio de la Torre, Mario Mejía, Gabriel Biguria S. y Gabriel Biguria O. son ejemplos de representantes especializados del sector privado y de los bancos. Así como Roberto Aguirre, Alfonso Portillo y Ramiro Ordoñez siempre representaron al Congreso, y Eduardo Velásquez, William García y Edgar Portillo siempre han representado a la USAC. La pregunta que queda sin respuesta, por falta de evidencia, es la siguiente: ¿A qué intereses responden los representantes del Congreso y de la Universidad de San Carlos? Habría que revisar las actas de las reuniones de la Junta para ver cómo han votado y qué posturas asumen en debates importantes. 11 El Observador, Feb. 2007 Carlos A. Mendoza A. Intereses privados infiltrados en el Estado Un tercer tipo de integrantes de la Junta Monetaria podría ser caracterizado por aquellos que siendo definidamente parte del sector privado organizado, o de los bancos comerciales guatemaltecos, han ocupado cargos políticos en los gobiernos de turno, o han sido designados en puestos que deberían ser exclusivamente destinados a los técnicos. El caso de Lamport entra en esta categoría, al igual que el de Adolfo Boppel, 2 años representante del CACIF y 2 años como Ministro de Agricultura. También se suman a este grupo Federico Linares, Presidente de la Corporación G&T Continental, quien ha sido Presidente de la Junta Monetaria 3 años, y un año fue representante titular de los bancos; y Eduardo González Castillo, del malogrado Grupo Financiero del País (Bancafé), quien fue Ministro de Economía un año y fue representante suplente de los bancos durante 2 años. Adicionalmente, Rodolfo Paiz, Richard Aithkenhead y José Alejandro Arévalo han llegado a la Junta gracias a sus cargos ministeriales. En este caso, se estaría poniendo en evidencia la vulnerabilidad del Presidente de la República respecto a los intereses de los banqueros y del sector privado a la hora de nombrar a sus ministros y, en uno de los casos mencionados, a la máxima autoridad del BANGUAT. Políticos Generalmente vinculados con el gobierno de turno, como ministros, o designados por el Congreso, según la correlación de fuerzas del momento. Sobresalen por su antigüedad: Eduardo Weymann, en el primer caso, y Alfonso Portillo, en el segundo. Técnicos El Presidente de la República también nombra al Vicepresidente de la Junta Monetaria, pero dado que la Constitución sólo le concede voz, pero no voto, este puesto tiende a ser ocupado por la persona más técnica de la Junta. Según su antigüedad, en este puesto sobresalen Mario García Lara y Julio Suárez, actual Vicepresidente. En ocasiones, algunos grupos han nominado técnicos de reconocido prestigio, como es el caso de Edgar Balsells, 2 años representante del Consejo Superior Universitario y ahora representante suplente del Congreso. En conflicto con la justicia Para vergüenza de todos, hay ex-integrantes de la Junta Monetaria que han sido o están siendo procesados por el sistema de justicia debido a la presunta comisión de algún delito. Varios de ellos aun se encuentran prófugos de la justicia. Sobresalen: Alfonso Portillo, Manuel Maza Castellanos, Eduardo Weymann, Jorge Mario Nufio y Ariel Camargo. Los cuatro primeros vinculados con la administración del FRG (2000-03). Camargo, quien fue Vicepresidente de la Junta Monetaria en 1996, cuando Zapata era Presidente de la misma, está relacionado con la caída del Banco del Café, S.A. Nombres de los integrantes de la Junta Monetaria guatemalteca, de 1986 al 2007 A continuación se presentan varias tablas con casi todos los integrantes de la Junta Monetaria de 1986 al 2007, según la publicación anual del Banco de Guatemala titulada “Estudio Económico y Memoria de Labores del BANGUAT” de 1987 al 2006, la revista “Banca Central” No. 51, Enero/Junio del 2006, y el Departamento de Comunicación y Relaciones Institucionales del BANGUAT (2007). Carlos A. Mendoza A. Los Infiltrados, Parte II (30 Abril 2007) http://ca-bi.com/blackbox/?p=218 Uno de los lectores de este BLOG, quien además conoce bastante bien el funcionamiento de la Junta Monetaria, me hizo una observación importante respecto al contenido del artículo anterior (Los Infiltrados, Parte I): Las decisiones de la Junta no dependen exclusivamente del debate e intereses de sus miembros. Hay otros actores que influyen directamente en dichas decisiones. Primero, los técnicos del Banco de Guatemala. Segundo, políticos y banqueros con el poder suficiente para “orientar” el voto de los integrantes de la Junta. En el caso de los técnicos-asesores de la Junta, se dice que ellos son los que manejan las cifras, los modelos econométricos, la legislación y los procedimientos y, por lo tanto, poseen más información y experiencia que los mismos integrantes de la Junta. De esta manera, son capaces de influir en la agenda y en la toma de decisiones “técnicas” con evidente repercusión política y económica. Entonces, si en algún lugar podría hacerse realidad el sueño de una tecnocracia, ese lugar sería la Junta Monetaria. Sin embargo, el poder de los técnicos y sus modelos, se ve disminuido por el de políticos y banqueros que toman decisiones tras bambalinas y simplemente las comunican a “sus representantes” en la Junta Monetaria. Estas negociaciones entre las cúpulas política y empresarial serían las que en realidad definen las políticas monetarias, cambiarias y crediticias del país. Aunque ahora está de moda hablar de los “poderes ocultos”, me limitaré a hacer un análisis comparativo de la legislación guatemalteca con la de otros países. Mi principal objetivo es mostrar que la matriz institucional es importante para determinar los incentivos a los que responden los distintos actores. Guatemala definitivamente está rezagada en cuanto a su diseño institucional. Parece que la estabilidad institucional, retroalimentada por los beneficios que la misma otorga a los grupos interesados, no cede ante los efectos de difusión de leyes más modernas en otros países de la región. Legislación contradictoria Como se mencionó en el artículo anterior, hay una contradicción constitucional de fondo. La Constitución guatemalteca de 1985 preservó el modelo de Junta Monetaria que nace en 1945 con el Decreto 215 del Congreso de la República. Según explica Carlos Castañeda, el artículo 15 de dicho decreto ya establecía que “los bancos privados elegían anualmente un miembro titular y un suplente, para un período de un año. En la elección de estos miembros cada uno de los bancos privados tenía derecho a un solo voto, y la designación debía recaer, de preferencia, en uno de los directores, gerentes o subgerentes de tales bancos.” Por medio del Decreto 1704 del Congreso de la República, emitido en 1967, “se incluyeron dos miembros adicionales, un titular y un suplente, que representarían a los bancos estatales por períodos anuales, así como otros dos miembros, un titular y un suplente, también para un ejercicio anual, por las Asociaciones y Cámaras Comerciales, Industriales, Agrícolas y Ganaderas, con personalidad jurídica reconocida.” Carlos A. Mendoza A. La composición de la Junta Monetaria establecida en 1967 es la que prevaleció hasta el 13 de enero de 1986, fecha en la que aún regía el Estatuto Fundamental de Gobierno emitido en 1982. La siguiente tabla muestra a los integrantes de la Junta Monetaria anterior a la nueva Constitución. Cinco de ellos (*) pasaron a formar parte de la nueva Junta de 1986, cuya composición fue redefinida, sin mayores cambios, por la Asamblea Nacional Constituyente. Año 1985 Apellidos y Nombres Monzón Juárez, Jorge Luis Ponciano Gómez, Juan Gerardo Rivera Irías, Ariel Arriola, Reinaldo Daniel Mancur Donis, Juan Humberto Molina Woolford, Carlos Fernández de la Vega, Carlos Arturo Biguria Sinibaldi, Gabriel González Salán, Max Edgar Arroyave C., Carlos Antonio Lamport Kelsall, Pedro Miguel Castellanos Díaz, Rodolfo González Rodas, Adolfo Cuestas Morales, Estuardo García Álvarez, Rocael Calidad Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Titular Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Suplente Representación Presidente JM Vicepresidente JM Ministro de Finanzas Ministro de Economía Ministro de Agricultura Bancos Estatales CACIF * Bancos Privados * USAC * Bancos Estatales CACIF * Bancos Privados * USAC del Presidente JM del Vicepresidente JM Fuente: Estudio Económico y Memoria de Labores del BANGUAT 1985. La Ley Orgánica del Banco de Guatemala, emitida en el año 2002, intenta sin éxito enmendar algunas de las contradicciones constitucionales. Por ejemplo, en artículo 14, sobre las calidades de los miembros de la Junta, amplía para todos el requisito de “ser de reconocida honorabilidad y actuar en función del interés nacional y del cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central.” Sin embargo, sabemos que en un modelo corporativista se entiende el “interés nacional” como el interés de los grupos representados. El artículo 18 de la misma ley, trata de superar otra contradicción constitucional, pero lo único que logra es hacerla más explícita: “No podrán ser miembros titulares ni suplentes de la Junta Monetaria: […] Los presidentes, directores o empleados de los bancos, exceptuándose los miembros titulares y suplentes electos por los bancos; […].” Así que Guatemala lleva 62 años con, prácticamente, el mismo modelo de composición y nombramiento de la autoridad monetaria. Los beneficios del modelo corporativista para las elites política y económica han hecho que éstas apuesten a la estabilidad institucional. Esas mismas elites, por otro lado, han minimizado la retroalimentación negativa del medio ambiente (por ejemplo, las crisis bancarias) y han ignorado las innovaciones legales de otros países, experiencias que invitan al cambio institucional. Carlos A. Mendoza A. ¿Qué pasa en otros países del continente? La legislación de los bancos centrales en América Latina y Estados Unidos es bastante clara y directa sobre la manera en que se conforma y nombra a la autoridad monetaria. La tendencia es garantizar la independencia respecto a intereses políticos y económicos. Por ejemplo, la Ley del Banco Central de Chile establece que la dirección y administración del Banco es incompatible con la participación en la propiedad de empresas bancarias y sociedades financieras. Incluso, es incompatible con todo cargo o servicio, sea o no remunerado, que se preste en el sector privado (artículo 14). La Ley del Banco de México establece que es causa de remoción de un miembro de la Junta Monetaria el “utilizar, en beneficio propio o de terceros, la información confidencial de que disponga en razón de su cargo, así como divulgar la mencionada información sin la autorización de la Junta” (artículo 43). Al Secretario y Subsecretario de Hacienda y Crédito Público, la ley les concede voz, pero no voto, en las sesiones de la Junta (artículo 45). La Carta Orgánica del Banco Central de Argentina también establece que no podrán desempeñarse como miembros del Directorio del Banco “los accionistas, o los que formen parte de la dirección, administración, sindicatura o presten servicios a las entidades financieras al momento de su designación” (artículo 08). La Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay es más explícita y cuidadosa a la hora de definir las incompatibilidades (artículo 14): “No podrán ejercer los cargos de Presidente ni de Directores Titulares del Banco Central del Paraguay: a) Los accionistas, directores, gerentes o empleados de entidades bancarias u otras entidades sometidas al control de la Superintendencia de Bancos; y, b) Toda persona vinculada directamente, de manera comercial, económica o profesional a actividades que pudieran generar conflictos de intereses en las tomas de decisiones propias del Directorio del Banco Central del Paraguay, mientras duren dichas vinculaciones.” En la misma línea va la Ley del Banco Central de Bolivia (artículo 47). En el Sistema de Reserva Federal de los Estados Unidos, la legislación original de 1913 contemplaba un modelo corporativista, que seguramente influyó en el modelo guatemalteco con anterioridad a 1945. Recordemos que el Profesor Kemmerer, conocido como “el Doctor Dinero”, intervino en el diseño de los marcos institucionales de América Latina difundiendo el modelo norteamericano. La sección 10 de la Ley de la Reserva Federal, sobre la selección de los miembros de su Directorio, dice que el Presidente debe garantizar una justa representación de los intereses financieros, agrícolas, industriales y comerciales, y de la división geográfica del país. Sin embargo, la ley también especifica que ningún Gobernador de la Reserva Federal puede ser oficial o director de algún banco o institución financiera, o poseer acciones de algún banco o institución financiera. Carlos A. Mendoza A. Las conclusiones se las dejo a los lectores. Las recomendaciones son tarea de los tanques de pensamiento, y las reformas les corresponden a los políticos. Referencias: Castañeda, Carlos. “La Autonomía Institucional del Banco de Guatemala.” En Internet: http://www.mineco.gob.gt/mineco/analisis/historia/TOMO6/La%20Autonomia%20Institucional %20del%20Banco%20de%20Guatemala.pdf Mendoza, Carlos. “Monetary Authority: similar beginning but different trajectories. Bolivia, Ecuador, and Guatemala in comparative perspective.” En Internet: http://www.nd.edu/~cmendoz1/centralbanks.pdf ARGENTINA Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina http://www.bcra.gov.ar/pdfs/marco/Carta_Organica.PDF BOLIVIA Ley del Banco Central de Bolivia http://www.bolsa-valores-bolivia.com/leyes/Ley%201670%20BCB.pdf CHILE Ley Orgánica Constitucional del Banco Central de Chile http://www.bcentral.cl/acerca/ley-organica/index.htm ESTADOS UNIDOS Federal Reserve Act http://www.federalreserve.gov/generalinfo/fract/sect10.htm GUATEMALA Ley Orgánica del Banco de Guatemala http://www.banguat.gob.gt/leyes/2002/orga_bg.pdf MEXICO Ley del Banco de México http://www.banxico.org.mx/tipo/disposiciones/marconormativo/leyBM/TextoVigente.html PARAGUAY Ley Orgánica del Banco Central del Paraguay http://www.bcp.gov.py/BancoCentral/presidencia/Ley489.aspx Carlos A. Mendoza A. Atar las manos de los banqueros (08 Febrero 2007) http://ca-bi.com/blackbox/?p=157 La expresión “atar las manos del rey” ha sido utilizada para explicar la solución que se encontró en la Inglaterra del siglo diecisiete para detener los abusos de la Corona respecto a la elite económica que la sostenía. North y Weingast (1989) explican que los reyes ingleses necesitaban dinero para sus campañas militares, pero tenían muchas dificultades para recaudar suficientes recursos.12 El principal problema que enfrentaban era que sus promesas no eran creíbles. No importaba qué tan solemne fuera su promesa de pagar de vuelta los préstamos obtenidos de la elite financiera, su poder soberano les permitía renegar de cualquier obligación en el futuro. Aunque, en principio, la transacción podía ser beneficiosa para ambas partes, pues los reyes obtenían los recursos y los financistas obtendrían sus ganancias por el pago de intereses, la misma no se realizaba debido a que la palabra del soberano no tenía valor alguno. En realidad, el problema del rey era que tenía demasiado poder. Su falta de credibilidad le dañaba a él mismo y a los potenciales financistas. La solución a este dilema fue una de carácter institucional: el rey se ató las manos transfiriendo una significativa cuota de poder al parlamento y permitiendo el funcionamiento de un poder judicial independiente. Este nuevo arreglo hizo creíble las promesas del rey pues protegía efectivamente los derechos de propiedad de la elite que sostenía a la monarquía. Fue beneficioso para el mismo monarca, porque tuvo entonces acceso a los recursos que necesitaba, y también fue bueno para la elite económica (representada en el parlamento), porque podía obtener ganancias al prestar dinero sin el riesgo de perder su capital. Al ser un arreglo institucional mutuamente beneficioso ninguna de las partes tenía incentivo para desligarse de él y ello lo hizo estable. Así surgieron los fundamentos de la democracia que hoy conocemos. ¿Cómo se relaciona esta historia con la reciente crisis bancaria en Guatemala? ¿Acaso no es obvio? Los banqueros son los soberanos ingleses. Los inversionistas y pequeños ahorrantes son la elite económica inglesa. El problema es el mismo: falta de credibilidad de los primeros, que previene a los segundos de confiarles su dinero. La solución, seguramente, es la misma: atar las manos de los banqueros, pues tienen mucho poder que les perjudica a ellos mismos y a los que podrían beneficiarse de hacer negocios con ellos. El artículo 132 de la Constitución Política de la República, que define a los integrantes de la Junta Monetaria, otorga voz y voto dentro de la misma a los representantes de las asociaciones empresariales y de los bancos privados nacionales. De tal manera que los banqueros son juez y parte al mismo tiempo. Esto hace que sus promesas sean poco creíbles, pues ellos pueden influir directamente en decisiones que los benefician en detrimento de los inversionistas y ahorrantes del país. Por ejemplo, ¿quién les pude tomar en serio su compromiso de que los bancos cabeza 12 D. North y B. Weingast, “Constitutions and Commitment: The Evolution of Institutions Governing Public Choice in Seventeenth-Century England,” The Journal of Economic History, Vol. 49, No. 4 (1989), pp. 803-832. T. Moe, “Power and Political Institutions,” Perspectives on Politics, Vol. 3, No. 2 (2005), pp. 215-233. Carlos A. Mendoza A. de grupos financieros respaldarán totalmente las inversiones en los bancos fuera de plaza de esos mismos grupos? El reciente colapso de Bancafé International por decisión de la Junta Monetaria atestigua en contra de los banqueros. Ellos tomaron parte de esa decisión en la cual se desligó a Bancafé S.A. de su banco off-shore. Esta falta de credibilidad en los banqueros ha provocado un retiro masivo de recursos del sistema bancario, al extremo que sufrimos una escasez de efectivo porque las personas prefieren guardar sus recursos “debajo del colchón”. Así todos estamos en peor situación, porque los banqueros no pueden hacer sus negocios y los ahorrantes o inversionistas no pueden obtener alguna rentabilidad de los recursos que en otras circunstancias confiarían a los bancos. ¿Cómo podrían recuperar los banqueros la credibilidad ante sus clientes? Seguramente no es por la vía de comunicados de prensa donde se comprometen solemnemente a no volver a fallar. Dicha promesa tiene el mismo valor que la de un alcohólico que asegura que no tomará nunca más. Así que la única forma viable es que los banqueros mismos se aten las manos. Se deben excluir como integrantes de la Junta Monetaria para que ésta sea independiente de sus intereses y sea capaz, por medio de la Superintendencia de Bancos, de garantizar a los inversionistas y ahorrantes que sus recursos serán protegidos de la expropiación. Sólo de esta forma los banqueros podrán recuperar la confianza perdida. ¿Qué tan probable es que ocurra esta solución institucional? ¿En qué medida estarán dispuestos los banqueros a atarse las manos? Aunque el cambio les beneficie en el largo plazo, es poco probable que ellos decidan unilateralmente desviarse del status quo. En el caso de Inglaterra, la Corona se resistía al cambio. Los soberanos no querían atarse las manos. Violencia y revolución fueron necesarias para alcanzar el nuevo arreglo. Es decir que los soberanos fueron obligados a atarse las manos. Aquí es donde seguramente entrarán en juego los políticos, quienes parecen comprender con mayor claridad que la independencia de la autoridad monetaria es esencial para el buen funcionamiento del sistema financiero. El contexto electoral, y sus incentivos, podría llevarlos a concluir que es necesaria una reforma constitucional para atar las manos de los banqueros. A favor de esta posibilidad está el hecho que dos banqueros han llevado a la “quiebra política” a los partidos que han patrocinado en coyunturas electorales y han alcanzado el poder. Por lo que los políticos preferirán responder a la opinión pública más que a sus financistas. Por el otro lado, los banqueros también se han dado cuenta que incluso aquellos con una privilegiada relación con el Presidente de turno no han podido salvarse de la ruina empresarial ni de los procesos penales en su contra. Así que entre los políticos y los banqueros también hay problemas de credibilidad y confianza. Esto, en contraste, favorece la democracia y el estado de derecho. Carlos A. Mendoza A. Yo no fui, fue teté… ¡Pégale, pégale al quien fue! (30 Octubre 2006) http://ca-bi.com/blackbox/?p=74 Preguntas y reflexiones de un inversionista “ingenuo” (o desinformado) ante el caso de BANCAFE Estas últimas noches no he podido dormir, pues mi mente insiste en imaginar el destino final de mis ahorros, fruto del trabajo en los últimos siete años… Me lamento por lo que dejé de hacer con ellos y por lo que, según los malos augurios, no podré realizar en el futuro. Sobre todo, mi mente no descansa buscando al culpable de esta crisis financiera que golpea a millones de guatemaltecos. Algunos analistas insisten en culpabilizar a las víctimas. ¿Cómo es posible que las personas pongan todos los huevos en la misma canasta?, dicen ellos, haciendo suya la sabiduría popular. El problema con esta analogía es que nadie sabe cuánto es el límite de huevos a colocar en una canasta. Hay canastas diseñadas para contener una docena de huevos, pero si somos consecuentes con la recomendación del dicho popular, éste nos llevaría al extremo de colocar un huevo por canasta. Dicha estrategia, de tolerancia cero a tomar riesgos, sería más costosa que la pérdida de un huevo, de dos, de tres… Depende de cuánto valgan los huevos y las canastas para transportarlos (es decir, los costos de transacción de las operaciones financieras). Pero no hablamos de un valor absoluto, sino relativo y, sobre todo, subjetivo. Para mí, un huevo puede valer mil quetzales, para otro diez mil, para alguien más un millón. Así que, ¿cuántos huevos de un millón pondría en una canasta? Depende también del riesgo percibido en el traslado de los huevos de un lugar a otro. De hecho, si vamos en un vehículo adecuado y usamos la tecnología de los cartones, podemos apilar cientos de huevos en un mismo lugar. La probabilidad de que uno o dos huevos se rompan se minimiza con ciertas medidas fruto del conocimiento que da la experiencia. Así que no es tan fácil culpar a los inversionistas, pequeños o grandes, pues para tomar sus decisiones hicieron un análisis de costos y beneficios con la información disponible en ese momento y de acuerdo a sus valoraciones subjetivas, que incluyen expectativas a futuro, preferencias de consumo, percepciones de riesgo y niveles de aversión al riesgo, entre otras. Los que depositaron, ahorraron o invirtieron en BANCAFE no son estúpidos. Aunque no tengan una maestría en finanzas, o sean analfabetas, son capaces de realizar complejas operaciones cognitivas que les llevaron a tomar dicha decisión. Entonces, ¿dónde está el problema? Otros analistas culpan a las instituciones del país (me refiero al estado como ley y como burocracia encargada de aplicarla, no al Grupo Financiero del País, S.A.). Unos dicen que el problema es el sistema financiero estilo europeo que está basado en la banca privada y no en el mercado accionario. Hay quienes afirman que es la débil regulación existente y la carencia de adecuados instrumentos para hacer que la misma se cumpla. También se menciona como pecado original la integración corporativista de la Junta Monetaria, donde los banqueros tienen una silla y, por lo tanto, actúan como juez y parte interesada. Como estudioso de las “reglas del juego” que constriñen la acción e interacción humana, me atraen muchas de estas hipótesis, pero no debemos olvidar que el origen del problema (la quiebra de REFCO) ocurrió en los Estados Unidos, donde existen instituciones estrictas y autoridades fuertes que las hacen valer. Esta consideración no exime a los directivos de BANCAFE, quienes utilizaron medios legales e Carlos A. Mendoza A. ilegales para salir de la crisis, a la cual fueron arrastrados por ilegalidades, malos manejos, y engaños cometidos previamente por otros. Así que tampoco es fácil echar la culpa a las instituciones y autoridades guatemaltecas, quienes han tratado de minimizar los daños colaterales a todo el sistema financiero nacional, que pueden ser enormes, porque nuestra principal debilidad consiste en tener una economía tan pequeña y vulnerable que el mínimo resfrío en el Norte nos puede provocar una neumonía fatal. Aún sigo sin encontrar a un culpable. A lo mejor el tal Phillip Bennett, expresidente de REFCO, quien no sólo engañó a BANCAFE sino a otros bancos importantes de Europa y Estados Unidos. Por ello, otros analistas dirán que no hace falta leer a Marx para visualizar las contradicciones internas del capitalismo y perder la fe en dicho sistema. Basta con ver el documental de la caída de ENRON y ser víctima de las grandes asimetrías de información que existen en el mercado. Porque dichas asimetrías no son simplemente “fallas” del mercado, son las “oportunidades” que algunos ven para aumentar sus ganancias a expensas de los desinformados (no ingenuos). ¡Quizás ese es el problema! La falta de información, o más bien, las asimetrías en información. Ni las instituciones gringas, menos las chapinas, han logrado resolver este problema. Así que siempre será difícil para los individuos y las empresas decidir de manera óptima dónde colocar sus huevos. Mi mente no descansa… Sigue pensando quién será el culpable: “del tin marín, de don pingüe, cucara macara, titere fue…” Carlos A. Mendoza A. Triste aniversario para los afectados por Bancafé International Bank (20 Octubre 2009) http://ca-bi.com/blackbox/?p=3153 Hace tres años, miles de guatemaltecos fueron sorprendidos por la suspensión de operaciones del Banco del Café, S.A. (Bancafé). Para los usuarios de sus servicios y productos locales la experiencia no fue tan traumática porque el Estado decidió respaldar en un cien por ciento todos los depósitos, a pesar que la Ley de Bancos y Grupos Financieros (Decreto 19-2002) establece que el Fondo para la Protección del Ahorro únicamente debería cubrir hasta un monto de veinte mil quetzales, o su equivalente en moneda extranjera, por persona individual o jurídica (Artículo 87). Seguramente la coyuntura electoral y otras consideraciones políticas jugaron un papel importante a favor de los ahorristas e inversionistas. (*) Sin embargo, para los clientes de la entidad fuera de plaza (off shore) de Bancafé, denominada Bancafe International Bank Ltd., hoy se cumplen tres años de un verdadero calvario de incertidumbre respecto a la recuperación de sus recursos. Como se sabe, Bancafe International fue constituido en Bardados y, por lo tanto, su proceso de liquidación se rige por las leyes de ese país. Allí una Corte nombró como custodio a PriceWaterhouseCoopers, E.C. Inc. (PWC). Desde entonces, los afectados han tenido que lidiar con esta empresa, que habilitó un sitio en Internet para comunicarse con ellos: http://www.pwc.com/bb/en/car/bib/index.jhtml En dicho sitio se puede dar seguimiento al complejo proceso de recuperación de activos y a las rondas de redistribución de los mismos a favor de los depositantes. Según informa PWC, al 16 de julio del 2009, la primera distribución ascendió a US$27.8 millones (con ella se cubrió los reclamos iguales o menores a $2,500 y más del 10 por ciento de los reclamos mayores a $2,500). Se espera que la segunda distribución sea de aproximadamente US$8.0 millones (equivalente a un 4.5 por ciento de los saldos no pagados). Lamentablemente muchos de los afectados todavía no han recibido ni un solo centavo de sus reclamos. Cuando van a revisar los listados donde se “informa” del estatus de su cuenta se encuentran, simplemente, con una serie de “códigos de decisión” que no les proveen de suficiente información sobre el problema que enfrenta su reclamo. Por ejemplo, el código 6 que dice “decisión diferida” y en la causa de ello dice “otra”. Hasta en esta última actualización del estatus, PWC afirma que se está avanzando en la investigación de estos reclamos, pero no hay comunicación directa con los afectados para pedirles datos adicionales (si es que se requieren) o para clarificar la causa específica del retraso en el desembolso. Esto es una tortura para las personas que, cada día que pasa, ven con mayor pesimismo la recuperación de su dinero. Por otro lado, la impunidad continúa reinando respecto a los responsables de esta situación. Noticia aparecida en Prensa Libre (20 octubre 2006) Carlos A. Mendoza A. (*) Ver monto de cobertura del FOPA en comparación con otros países AQUÍ. Esto debería ser motivo de debate en el Congreso de la República ahora que se estudia una nueva reforma a la Ley de Bancos