¡A la mar, que se anega la nave! (1705:

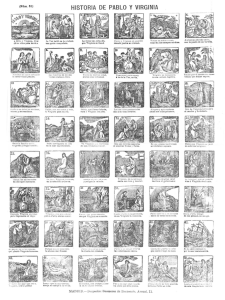

Anuncio