guía para la vigilancia por laboratorio de enfermedad de chagas

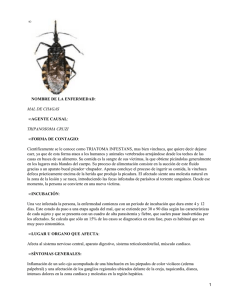

Anuncio

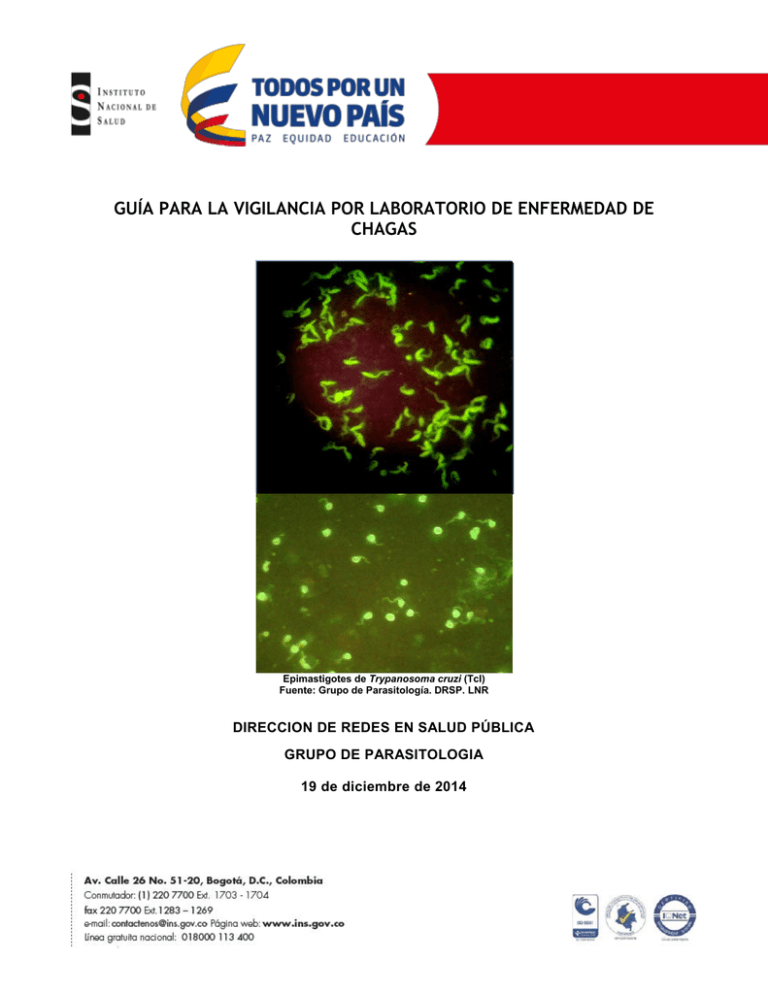

GUÍA PARA LA VIGILANCIA POR LABORATORIO DE ENFERMEDAD DE CHAGAS Epimastigotes de Trypanosoma cruzi (TcI) Fuente: Grupo de Parasitología. DRSP. LNR DIRECCION DE REDES EN SALUD PÚBLICA GRUPO DE PARASITOLOGIA 19 de diciembre de 2014 Dirección Fernando Pio de la Hoz Director General Instituto Nacional de Salud Coordinación Mauricio Beltrán Durán Director Técnico Redes en Salud Pública Martha Ayala Coordinadora Grupo de Parasitología Laboratorio Nacional de Referencia Dirección de Redes en Salud Pública Esther Cristina Barros- Marysol Gonzalez Hormiga Equipo Técnico Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia Dirección de Redes en Salud Pública Elaborado por Astrid Carolina Flórez Sánchez Dirección Redes en Salud Pública Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia (SLNR) Grupo de Parasitología Lesly Milena Guasmayan Cruz Dirección Redes en Salud Pública Subdirección Laboratorio Nacional de Referencia (SLNR) Grupo de Parasitología Diana Carolina Hernández Castro Red Chagas Colombia Subdirección de Investigación Científica y Tecnológica OBJETIVOS DE LA GUÍA Describir los lineamientos y el proceso de vigilancia por laboratorio de la Enfermedad de Chagas. Precisar cómo se articula la Red Nacional de laboratorios para la vigilancia de la Enfermedad de Chagas, así como describir las funciones en cada uno de los niveles. Describir los procesos de obtención, transporte y conservación de las muestras para la vigilancia del evento. Detallar los fundamentos técnico-científicos de los ensayos de laboratorio útiles para la vigilancia de Enfermedad de Chagas. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS Tripanosomiasis americana: Conocida como Enfermedad de Chagas, es una infección humana producida por el parásito protozoario Trypanosoma cruzi, el cual es transmitido al hombre a través de insectos de la familia Reduviidae. La transmisión vectorial ocurre cuando el insecto pica y defeca dejando sus heces, las cuales contienen tripomastigotes metacíclicos infectivos, contamina una herida o membrana mucosa de ojos, nariz o boca. Antígeno (Ag): Molécula que al ser introducida en el organismo induce una respuesta inmune y da lugar a la formación de otras proteínas con las cuales reacciona específicamente llamadas anticuerpos. Anticuerpo (Ac): Molécula de inmunoglobulina producida por el sistema inmune como respuesta frente a la exposición a antígenos específicos. Cada anticuerpo es específico contra un antígeno. Inmunoglobulina G (IgG): Anticuerpo o inmunoglobulina (Ig) producida por el sistema inmune como respuesta secundaria frente a la exposición a antígenos bacterianos, virales, parasitarios o a otras sustancias antigénicas. Se consideran anticuerpos de memoria, ya que permanecen presentes en la sangre de por vida, siendo el principal anticuerpo de defensa. Es el tipo de anticuerpos predominantes en los fluidos corporales como sangre y LCR. Dado que tiene bajo peso molecular puede atravesar varios tejidos, incluso la placenta, por lo cual en ocasiones el feto puede tener anticuerpos por transferencia materna sin que ello signifique en todos los casos contacto con una infección. Serología: Estudio realizado en muestras de suero, que permite corroborar la presencia de anticuerpos en sangre frente a la presencia de una infección. Inmunodiagnóstico: Sinónimo de serología, pero el estudio puede realizarse en fluidos diferentes a sangre. Diagnóstico parasitológico: diagnóstico de laboratorio de pruebas encaminadas a la búsqueda del parásito. Diagnóstico molecular: Detección de ADN mediante amplificación y/o cuantificación de blancos de ADN de T.cruzi. GENERALIDADES La enfermedad de Chagas se encuentra entre las enfermedades más desatendidas a nivel mundial, posee un gran impacto socioeconómico en América Latina, siendo responsable de aproximadamente US $ 1.2 mil millones en pérdida de productividad al año (1). Es una infección crónica, sistémica, parasitaria causada por el protozoario flagelado Trypanosoma cruzi. Los vectores son insectos de la subfamilia Triatominae (pitos o chinches) portadores del parásito. La enfermedad de Chagas tiene dos fases claramente diferenciadas. La fase aguda que dura aproximadamente 60 días post infección, en la mayoría de los casos no hay síntomas, puede haber fiebre, dolor de cabeza, agrandamiento de ganglios linfáticos, palidez, dolores musculares, dificultad respiratoria, dolor abdominal o torácico, edema facial generalizado, presentar una lesión cutánea conocida como chagoma o un edema bipalpebral de un párpado llamado signo de Romaña. Durante la fase crónica, los parásitos permanecen ocultos principalmente en el músculo cardiaco y digestivo. El 60-70% de los pacientes crónicos son asintomáticos (forma indeterminada), mientras que el 30-40% tiene o van a desarrollar en algún momento de su vida cardiomiopatía, megasíndromes digestivos o ambas (2). Según estimaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 7,7 a 10.000.000 personas están infectadas crónicamente con T.cruzi y 10,000 -14,000 muertes al año son causados por la enfermedad de Chagas (2, 3). El control de vectores y el control transfusional de la transmisión de T. cruzi ha sido exitoso en varios países endémicos, pero otros mecanismos de transmisión, como la oral, la congénita, accidental y el trasplante de órganos pueden mantener la infección. En 2006 en Colombia, se estimó que el 10,5% de la población, habita zonas de riesgo para la transmisión de la enfermedad de Chagas y que 436.000 personas están infectadas por el parásito, con una incidencia anual de casos de 5.250 (por transmisión vectorial) y 1.000 casos nuevos por transmisión vertical; también se consideró que había cerca de 131.474 casos de cardiopatía chagásica. La infección por T. cruzi se ha detectado a lo largo del valle del rio Magdalena, las hoyas de los ríos Chicamocha y Suarez, en la región del Catatumbo, la Sierra Nevada de Santa Marta, el piedemonte llanero y la serranía de la Macarena. Los departamentos que reportan mayor número de casos son: Arauca, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Norte de Santander y Santander (4, 5). DIAGNÓSTICO POR LABORATORIO Tipos de muestras, recolección y transporte Para realizar el diagnóstico por laboratorio de la enfermedad de Chagas se deben tener presente tres componentes fundamentales: el epidemiológico, el clínico y el componente de laboratorio. El epidemiológico que contribuye a orientar el diagnóstico especialmente en zonas endémicas con transmisión activa, el componente clínico útil ante la sospecha de una fase aguda y el componente de laboratorio que define o descarta una infección por parte del parasito Trypanosoma cruzi mediante pruebas parasitológicas y/o serológicas, o ambas (6, 7). El diagnóstico por laboratorio varía dependiendo de la fase que el paciente esté cursando, aguda o crónica. Fase aguda Durante la fase aguda el diagnóstico se debe orientar al desarrollo de pruebas parasitológicas (examen de sangre fresca, gota gruesa, frotis o extendido de sangre periférica y métodos de concentración como el microhematocrito y el método de Strout) directas en busca del parasito, el cual puede estar en circulación principalmente durante los primeros 30 días y hasta los 60 días, considerada ya como una fase aguda tardía donde la parasitemia va disminuyendo y es menor que la fase inicial, razón por la cual es recomendable realizar todas las técnicas parasitológicas, especialmente los métodos que concentran los parásitos, asimismo es importante tener presente realizar todos de manera seriada varias veces al día por al menos durante una semana (7, 8). De esta forma, la fase aguda también puede ser diagnosticada mediante métodos parasitológicos indirectos (hemocultivo y reacción en cadena de la polimerasa – qPCR), métodos que son especializados para laboratorios de referencia pero que constituyen una herramienta más para su diagnóstico. El desarrollo de métodos serológicos en busca de anticuerpos anti T.cruzi durante esta fase también tiene una utilidad complementaria, teniendo en cuenta que al final del primer mes hay anticuerpos IgG detectables (9, 10, 11, 12, 13, 14). (Ver documento Lineamientos de Vigilancia por Laboratorio de Enfermedad de Chagas en fase aguda, en situación de brotes 2014, link http://www.ins.gov.co/tramites-yservicios/examenes-de-interés-en-salud-publica/Paginas/parasitologia.aspx) En pacientes con infección por VIH la reactivación de la enfermedad de Chagas crónica ha sido descrita en países endémicos y no endémicos, es considerada como una reagudización de la infección por T. cruzi con presencia de parásitos en sangre y/o fluidos infectados, los cuales pueden ser detectados por métodos parasitológicos. La reactivación ocurre en aproximadamente un 30% de los pacientes co- infectados con T. cruzi y VIH (15). Fase crónica En la fase crónica la parasitemia disminuye a tal punto que no se encuentran parásitos circulantes por largos periodos y las técnicas de multiplicación parasitaria como el hemocultivo o xenodiagnóstico o las moleculares como la Reacción en Cadena de la Polimerasa convencional (PCR) y en tiempo real (qPCR) pueden resultar negativas, por lo tanto su diagnóstico se debe realizar de manera indirecta mediante detección de anticuerpos específicos anti – T.cruzi, teniendo en cuenta que el parásito es reconocidamente muy antigénico y en la mayoría de los individuos inmunocompetentes se presenta una fuerte respuesta inmune que permite la búsqueda de anticuerpos contra el mismo, los que se encuentran presentes en prácticamente todos los infectados (6). Por lineamiento de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el diagnóstico se realiza mediante dos serologías de diferente principio y uso de antígenos diferentes (16). Las técnicas convencionales recomendadas por OMS son el Inmunoensayo enzimático (ELISA), la Inmunofluorescencia indirecta (IFI) y la Hemaglutinación indirecta (HAI) (17, 18). Sin embargo, a pesar que la composición de los antígenos utilizados en las técnicas serológicas es muy variable, ninguno alcanza por si solo el 100% de efectividad en el diagnóstico y esta es la razón por la cual la OMS recomienda realizar dos técnicas para confirmar o descartar el diagnóstico con un rango de sensibilidad que puede variar entre el 98 y 99,5% (19). Desde el Laboratorio Nacional de Referencia de Parasitología del Instituto Nacional de Salud (INS) la recomendación del lineamiento a nivel de diagnóstico serológico para garantizar este rango de sensibilidad es utilizar el binomio Elisa/IFI y en caso de discordancia entre estas dos utilizar una tercera prueba, HAI o Western blot. Tipos de muestras, recolección y transporte En la tablas 1, 2, 3 se describen el tipo de muestra, el momento de recolección, condiciones, ensayo recomendado y las condiciones para el transporte de las muestras Tabla 1. Muestras para ensayos parasitológicos: Tipo de Muestra, conservación y transporte Momento de la toma de la muestra según fase de la Enfermedad Sangre capilar obtenida por punción digital para FSP y GG, transportar las láminas a temperatura ambiente protegidas de su posible ruptura. Fase aguda Sangre total obtenida por venopunción en tubos con EDTA (5 ml), transportar a 4 a 8 °C con refrigerantes Fase aguda Técnica a realizar Frotis de Sangre Periférica (FSP) Gota Gruesa (GG) Coloreados con colorantes derivados de Romanowsky o el mismo Romanowsky modificado. Frotis de Sangre Periférica (FSP) Gota Gruesa (GG) Coloreados con colorantes derivados de Romanowsky o el mismo Romanowsky modificado. Sangre total obtenida por venopunción en tubos con EDTA (5 ml), transportar a 4 a 8 °C con refrigerantes Fase aguda Microhematocrito Sangre total obtenida por venopunción en tubos con Citrato de sodio al 3,8% (4 ml), transportar a temperatura ambiente sin refrigerantes Fase aguda Hemocultivo Tabla 2. Muestras ensayos de Inmunodiagnóstico: Tipo de Muestra, conservación y transporte Suero, obtenido por Venopunción en tubos sin anticoagulantes (5 ml), transportar a 4 a 8°C con refrigerantes y en viales de polipropileno herméticamente cerrados. Remitir como mínimo un volumen de 1 ml Momento de la toma de la muestra según fase de la Enfermedad Fase aguda tardía (21 a 25 días post infección) y en cualquier momento ante sospecha de fase crónica Técnica a realizar Inmunoensayo enzimático (ELISA) Inmunofluorescencia Indirecta (IFI) Hemaglutinación Indirecta (HAI) Condiciones La muestra debe estar libre de hemolisis y deberá ser obtenida por personal entrenado bajo todas las medidas de bioseguridad y el uso de elementos de protección personal. Western Blot (WB) Tabla 3. Muestras para ensayos moleculares Tipo de Muestra, conservación y transporte Sangre total en EDTA, volumen a volumen en clorhidrato de Guanidina 6M. Momento de la toma de la muestra según fase de la Enfermedad Fase aguda y en casos especiales durante la fase crónica. Técnica a realizar qPCR Multiplex para detección de ADN de T.cruzi Condiciones Obligatoriamente a la muestras debe agregársele clorhidrato de guanidina 6M, inmediatamente después a la toma de esta en anticoagulante EDTA Las muestras pueden ser recolectadas por profesional de la salud como enfermería, medicina o bacteriología entrenadas en la recolección de muestras, durante la recolección, manipulación y transporte de las muestras se deben observar las medidas de bioseguridad y la utilización de los elementos de protección individual como tapabocas, protección ocular, guantes y bata desechable. El transporte de las muestras debe realizarse en sistema de triple embalaje. Documentos para el envío de las muestras Las muestras que sean remitidas al LNR, deberán ser enviadas lo antes posible después de ser recolectadas, identificadas debidamente con nombre completo, apellido, fecha y hora de toma de la muestra con letra legible y rótulos indelebles y deberán ir acompañadas con una historia clínico epidemiológica diseñada para este fin, la cual puede ser descargada en el link http://www.ins.gov.co/tramites-y-servicios/examenes-de-interés-en-saludpublica/Parasitologa/Historia%20Clinicopidemiológica%20Remision%20Grupo%20de%20 Parasitología.pdf Ensayos de laboratorio asociados a la vigilancia del evento ELISA (Enzyme-Linked ImmunoSorbent Assay o Ensayo por Inmunoabsorción Ligado a Enzima) o EIA (Enzyme Immunoassay o enzimo inmunoensayo) Principio: Es un método inmunoenzimático en el cual se pueden utilizar antígenos purificados, recombinantes, péptidos sintéticos o totales a partir de cepas de Trypanosoma cruzi de diferentes DTU dependiendo de la casa comercial, los cuales reaccionan con muestras de suero que tengan presentes anticuerpos específicos para T.cruzi y forman complejos estables. Se realiza un lavado para eliminar el material no unido y se añade un conjugado IgG anti-humano marcado con una enzima que puede ser peroxidasa o fosfatasa alcalina. Si el complejo antígeno / anticuerpo está presente, el conjugado se unirá a este complejo. Luego de un segundo lavado, se añade una solución de sustrato de enzima que contiene un cromógeno, solución que desarrollará un color, si la muestra es positiva. La reacción se detiene o se bloquea con ácido sulfúrico o hidróxido de Sodio. La intensidad del color es directamente proporcional a la concentración de anticuerpos anti-T. cruzi en la muestra (20). El principio del ensayo se describe en la figura 1. Figura 1. Técnica de Elisa para determinación de Ac Ig G anti T.cruzi IFI o Inmunofluorescencia Indirecta En esta técnica el anticuerpo especifico anti –T.cruzi presente en la muestra de suero reconoce y se une al antígeno (epimastigotes de T.cruzi cepas DTU TcI colombianas) el cual se encuentra fijado a las láminas formando un complejo antígeno / anticuerpo al que se le adiciona el conjugado que corresponde a una globulina anti IgG humana marcada con fluoresceína, el cual reconoce al anticuerpo y se une a él formando un complejo fluorescente es detectado mediante microscopia de fluorescencia UV (18). El principio del ensayo se resume en la Figuera 2. Figura 2. Técnica de IFI para determinación de Ac Ig G anti T. cruzi HAI o Hemaglutinación indirecta Es una técnica que se basa en la detección de anticuerpos aglutinantes específicos anti T.cruzi mediante una reacción de aglutinación de glóbulos rojos sensibilizados en su superficie con fracciones antigénicas solubles del parásito T.cruzi. Algunos anticuerpos inespecíficos llamados heterófilos pueden dar lugar a falsos positivos en esta reacción, los cuales pueden ser bloqueados mediante el uso de 2 mercaptoetanol (2 ME). WB o Western Blot / Western blot Es una técnica utilizada para la detección y caracterización de proteínas que se basa en la especificidad de reconocimiento entre antígeno y anticuerpo. Implica la separación basada en pesos moleculares de las proteínas de una mezcla compleja a través de una electroforesis en geles de poliacrilamida y una transferencia cuantitativa e irreversible a una membrana. Los antígenos que se han transferido son reconocidos por anticuerpos específicos y son detectados mediante actividad enzimática cromógena (Tesa blot), quimioluminiscencia o fluorescencia. Figura 3. Técnica de WB para determinación de Ac Ig G anti T. cruzi Fuente: Umezawa ES et al, J Clin Microbiol 34: 2143-2147, 1996 (21) Uso de Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR) En cuanto al uso de Pruebas de Diagnóstico Rápido (PDR), actualmente en el país se comercializan algunas de ellas bajo registro Invima, sin embargo el LNR de Parasitología participó recientemente en un estudio multicentrico junto a 10 LNR de otros países considerados endémicos y no endémicos, en el cual se evaluaron el desempeño de 11 PDR encontrando que la sensibilidad y especificidad fueron inferiores a las reportadas en estudios previos o a las reportados por los mismos fabricantes. Aunque fue un estudio bajo condiciones de laboratorio controladas, es necesario hacer estudios adicionales de campo y tener en cuenta que aunque algunas de estas pruebas presentaron valor de kappa en un rango casi perfecto con valores de sensibilidad y especificidad por encima de 90%, la recomendación sigue siendo caracterizar el diagnóstico serológico mediante dos pruebas convencionales y tener en cuenta que el uso de estas pruebas rápidas es muy limitado (22). De acuerdo a la última revisión de la Guía clínica en situaciones especiales como en el caso de mujeres gestantes con antecedentes de procedencia o residencia en áreas endémicas en los que no se dispone de técnicas de Elisa, se recomienda realizar una prueba rápida en el momento del parto si no se cuenta con exámenes previos. Diagnóstico molecular de T. cruzi Se realiza mediante el ensayo de PCR en tiempo real con sondas taqman (marcadas con dos fluorocromos)-qPCR Taqman Multiplex que permite la detección y cuantificación simultanea de ADN satelital de T.cruzi y del inserto de A. thaliana en el plásmido IAC (23). Interpretación de los resultados Un resultado positivo del diagnóstico parasitológico en la fase aguda de un paciente que se haya infectado por transmisión vectorial, oral, congénita o por reactivación en pacientes inmunosuprimidos, es la confirmación de la infección por T. cruzi. Sin embargo, un resultado negativo de este diagnóstico parasitológico no indica precisamente su ausencia. El resultado serológico reactivo es indicativo de la presencia de infección y no muestra el estado clínico del paciente. Recomendación desde el LNR sobre la Interpretación de los resultados del diagnóstico serológico de Enfermedad de Chagas bajo condiciones controladas TECNICA Elisa IFI Situación HAI o Western Blot como tercera prueba Situación RESULTADO OBTENIDO Positivo Positivo Confirmado por laboratorio y considerado infectado Negativo Negativo Descartado por laboratorio y considerado no infectado Positivo Negativo Discordante Someter la misma muestra a una tercera prueba de diferente principio (HAI o Western blot) Negativo Positivo Discordante Someter la misma muestra a una tercera prueba de diferente principio (HAI o Western blot) NA NA Positivo Confirmado por laboratorio y considerado infectado Negativo Descartado por laboratorio y considerado no infectado En la técnica de Elisa los valores de Absorbancia o Densidad óptica pueden llegar a situarse muy cerca del punto de corte sin ser positivo o negativo, zona que es considerada como indeterminada. Esta situación puede presentarse cuando hay un cambio en la historia natural de la infección de un paciente, que puede ser fisiológica o inducida por tratamiento. En la primera circunstancia, fisiológica, se puede presentar por un lactante nacido de madre infectada, después de 2 a 4 meses de su nacimiento, donde hay transmisión pasiva de anticuerpos maternos (IgG) sin transmisión del parásito y cuya presencia en sangre puede estar agotándose hasta su desaparición alrededor de los 8 meses. En el segundo caso, de un paciente infectado tratado con medicamento antiparasitario, situación que puede generar concentraciones de anticuerpos que han descendido a tal punto que los resultados de las técnicas pueden demostrar ambigüedad y caer en esta región indeterminada. Esta situación suele denominarse como “camino para la demostración de cura” (25, 26). Asimismo, la técnica de IFI también puede presentar limitaciones y se puede generar un título con fluorescencia muy cerca pero por debajo del valor de referencia e inclusive una fluorescencia desigual en el título considerado como inicio de la positividad, sin ser considerado positivo debido a su falta de uniformidad. En general se trata de reacciones cruzadas, en particular con leishmaniosis. Si se presenta esta situación se deberá seguir los siguientes pasos: 1. Repetir la prueba con la misma muestra. 2. Remitir la muestra a un laboratorio de mayor complejidad de referencia departamental o nacional 3. Solicitar una nueva muestra al paciente, en 25 a 30 días (12). Un caso crónico de Enfermedad de Chagas se puede presentar a partir de infección vectorial, oral, congénita, transfusional, por trasplante de órganos o accidental. Se presenta en la figura 4 el algoritmo para el diagnóstico de casos agudos, figura 5 el algoritmo de diagnóstico general para casos crónicos, en la figura 6 el flujograma para el diagnóstico de enfermedad congénita y el algoritmo para muestras de donantes reactivos, el cual puede ser consultado en el link http://www.ins.gov.co/lineas-de-accion/Red-NacionalLaboratorios/Normatividad%20Red%20nal%20bancos%20de%20sangre/Anexo%20Tecni co%20No%202%20Circular%20082%20versión%20oficial%202014.pdf Análisis de laboratorio y el plan obligatorio de salud ((POS) Actualmente de acuerdo a la resolución No 005521 del 27 de Diciembre de 2013, los exámenes de Laboratorio relacionados con el evento de Enfermedad de Chagas incluidos en el actual POS son: Prueba de Machado Guerreiro (Trypanosoma cruzi) No. 68 Código 901403 Hematocrito No. 143 Código 902211 Gota gruesa No. 146 Código 902214 Hemoparásitos, extendido de sangre periférico No. 147 Código 902215 Trypanosoma cruzi (Chagas) anticuerpos por EIA No. 548 Código 906131 Trypanosoma cruzi (Chagas) anticuerpos por Látex No. 549 Código 906132 Es importante tener presente que la prueba de Machado Guerreiro (Trypanosoma cruzi) ya no es de utilidad clínica para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas, por lo cual no debería estar incluida en el POS actual y desde el LNR del INS se sugiere ser retirada. Asimismo la técnica de anticuerpos por látex, aunque en algunos países vecinos es utilizada, no es una técnica que por sí sola pueda determinar un diagnóstico serológico, y se desconoce su desempeño en términos de sensibilidad y especificidad en nuestro país bajo un proceso de validación. Es una necesidad incluir en el POS la técnica de Inmunofluorescencia indirecta (IFI), teniendo en cuenta que constituye la prueba complementaria junto a la EIA para caracterizar el diagnóstico serológico de la Enfermedad de Chagas mediante dos técnicas de principio diferente que garantice un alto rango de sensibilidad y especificidad. Igualmente para el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas en fase aguda es importante que en el POS se incluya el método de Strout, que ha demostrado ser una herramienta de diagnóstico muy útil en fase aguda y cuyo procedimiento sencillo puede ejecutarse en laboratorios clínicos de cualquier nivel. Figura 4. Algoritmo diagnóstico de Chagas agudo DIAGNOSTICO POR LABORATORIO DE CHAGAS AGUDO EN SITUACION DE BROTES METODOS SEROLOGICOS METODOS PARASITOLOGICOS Directos (Fresco, gota gruesa, FSP, Microhematocrito, Strout) Positivo Diagnóstico confirmado Negativo Ante la persistencia de la sospecha clínica 1.Realizar métodos serológicos 2. Repetir de manera seriada varias veces al día, por al menos una (1) semana 3. Realizar la toma de muestras para pruebas parasitológicas indirectas Indirectos (qPCR y Hemocultivo) Positivo Negativo Correlacionar con sintomatología, nexo epidemiológico y de ser posible con pruebas serológicas, las cuales se positivizan usualmente dos semanas post infección Continuar con seguimiento serológico dos a cuatro semanas después Dos métodos de principio diferente (ELISA – IFI) y en caso de discordancia un tercero (Inmunoblot) Positivo 1.Correlacionar con sintomatología clínica de Chagas agudo y nexo epidemiológico 2. Insistir con métodos parasitológicos 3. Repetir serología por IFI a las tres semanas (21d) para determinar incremento en títulos de Anticuerpos IgG Negativo Ante la persistencia de la sospecha clínica 1. Repetir pruebas serológicas a la semana y durante cuatro semanas más 2. Insistir con métodos parasitológicos. Figura 5. Algoritmo diagnóstico de Chagas crónico DIAGNOSTICO POR LABORATORIO DE CHAGAS CRONICO PRIMERA PRUEBA (TECNICA DE ELISA) (Para determinación de Anticuerpos IgG) NEGATIVO POSITIVO O INDETERMINADO CASO DESCARTADO SEGUNDA PRUEBA COMPLEMENTARIA (TECNICA DE IFI) NO REACTIVO REACTIVO TERCERA PRUEBA CON LA MISMA MUESTRA DE SUERO CON UNA PRUEBA DE PRINCIPIO DIFERENTE O ANTIGENOS DIFERENTES A LAS DOS PRIMERAS (HAI o Western blot) NEGATIVO POSITIVO CASO DESCARTADO CASO CONFIRMADO CASO CONFIRMADO Figura 6. Algoritmo diagnóstico de Chagas congénito DIAGNOSTICO POR LABORATORIO DE CHAGAS CONGENITO ELISA COMO PRIMERA PRUEBA E IFI COMO PRUEBA COMPLEMENTARIA (2 PRUEBAS ELISA + IFI) GESTANTE CONFIRMADA RECIEN NACIDO A PARTIR DE SANGRE DE CORDON UMBILICAL REALIZAR PRUEBAS PARASITOLOGICAS (GOTA GRUESA, MICROHEMATOCRITO Y STROUT) POSITIVO NEGATIVO CASO CONFIRMADO REPETIR PRUEBAS PARASITOLOGICAS EN SANGRE VENOSA DE FORMA PERIODICA REALIZAR PRIMERA PRUEBA SEROLOGICA (ELISA) A LOS 8 MESES POSITIVO NEGATIVO CONFIRMAR CON DOS PRUEBAS SEROLOGICAS DE PRINCIPIO DIFERENTE (ELISA E IFI) A LOS 10 MESES DE EDAD CASO DESCARTADO Manejo de datos de laboratorio Los resultados serán comunicados en medio físico mediante impresión directa a partir del Software Enterprise del Grupo de Parasitología o mediante correo electrónico al destinatario con la opción de comprobación de recepción y lectura del mensaje enviado. La oportunidad para el diagnóstico serológico de Enfermedad de Chagas mediante dos técnicas de principio diferente (Binomio Elisa / IFI) es de 10 días hábiles. CONTROL DE CALIDAD Programa de Evaluación Externa del Desempeño Directa- PEEDD En cumplimiento del Decreto 2323 de 2006 el PEED en el diagnóstico parasitológico del evento de Enfermedad de Chagas se realiza a nivel nacional para los 32 Laboratorios Departamentales de Salud Pública, el Laboratorio de Salud Pública del Distrito capital y todos los laboratorios de la red privada que lo solicitan por demanda. El PEED en el inmunodiagnóstico se realiza para todos aquellos Laboratorios departamentales que cuentan con la infraestructura para realizar las pruebas serológicas y todos los laboratorios de la red privada que lo solicitan por demanda. Los PEED son enviados una vez por semestre, para un total de dos veces por año, cada uno consta de 5 muestras ciegas acompañado por una plantilla de resultados que el laboratorio participante debe diligenciar. Se establece para todos los participantes un rango de tiempo similar para recibir los resultados. Las variables a evaluar son la concordancia y la oportunidad en la respuesta en unidad de porcentaje. ESTRUCTURA Y FUNCIONES DE LA RNL PARA EL EVENTO Teniendo en cuenta el lineamiento de la OMS de caracterizar el diagnóstico serológico de la Enfermedad de Chagas mediante dos técnicas de principio diferente, se presenta en la figura 7 la situación actual y la capacidad de respuesta de los Laboratorios de la Red Pública del país en el inmunodiagnóstico de este evento, los departamentos que cumplen con el lineamiento OMS y tienen implementado el diagnóstico con las dos técnicas recomendadas. Figura 7. Capacidad de respuesta del Inmunodiagnóstico para chagas en los LSP Competencias de los laboratorios en el marco de la red nacional de laboratorios con el evento de enfermedad de Chagas De acuerdo al Decreto 2323 de julio de 2006 sobre competencias de los laboratorios en el marco de la Red Nacional de Laboratorios (7), se describen las funciones de los laboratorios en el diagnóstico de la Enfermedad de Chagas desde el nivel municipal o local hasta el nivel nacional. Funciones del Laboratorio Nacional de Referencia (LNR) Las funciones del Grupo de Parasitología del INS como LNR son las siguientes: Dentro de las funciones enmarcadas en la vigilancia por laboratorio del evento se encuentran: • • • • Realizar apoyo y control de calidad de pruebas parasitológicas a los LDSP en situaciones de brote y emergencia. Realizar apoyo de confirmación serológica mediante pruebas complementarias (Elisa INS, IFI, HAI o Western blot) para las muestras enviadas por parte de los LDSP solo en situaciones especiales de brote y emergencia. Realizar diagnóstico molecular de T.cruzi en casos especiales en los que diagnóstico mediante métodos serológicos o directos no es claro. Realizar semestralmente los Programas de Evaluación Externa del Desempeño en el diagnóstico parasitológico y serológico de la Enfermedad de Chagas a los LDSP. Otras funciones: • • • • • • • • Elaborar y publicar manuales de laboratorio, documentos técnicos, guías e informes. Apoyar al Ministerio de Salud y Protección Social en la toma de decisiones a nivel nacional. Emitir circulares, memorandos y lineamientos dirigidos a las direcciones territoriales de salud. Realizar asistencias técnicas (presenciales y virtuales) Orientar la metodología para realización de planes de contingencia con su respectivo seguimiento. Emitir informes de retroalimentación en el control de calidad de las muestras enviadas por parte de los LDSP Procesar y analizar la información a nivel nacional para la toma de decisiones y recomendar estrategias para el manejo, control y mitigación del impacto por el evento. Realizar control de calidad al diagnóstico serológico en estudios especiales desarrollados por los LDSP. Funciones del Laboratorio de Salud Pública (LSP) • • • • • • • • • En apoyo a la vigilancia del evento en situaciones especiales como emergencias, brotes y como respuesta al diagnóstico de pacientes que deben ser atendidos por Red Pública Territorial, realizar recolección de las muestras para el diagnóstico parasitológico y serológico. Realizar pruebas parasitológicas (Examen de sangre fresca, gota gruesa, frotis o extendido de sangre periférica y métodos de concentración como el microhematocrito y el método de Strout) y pruebas serológicas (Elisa, IFI, HAI) de acuerdo a la capacidad diagnóstica. Enviar muestras de suero al LNR del INS, solo en caso que el laboratorio no pueda dar respuesta al diagnóstico y se trate de situaciones especiales de emergencia o brote. Diligenciar toda la documentación necesaria para enviar las muestras. Realizar la remisión correspondiente para el tratamiento y manejo clínico del paciente. Participar semestralmente en los PEED en pruebas parasitológicas directas y de inmunodiagnóstico de la Enfermedad de Chagas. Realizar PEED en el diagnóstico parasitológico y serológico a su red interna de laboratorios. Realizar control de calidad y pruebas complementarias serológicas a los laboratorios municipales en el desarrollo de estudios especiales. Remitir las muestras que son requeridas por el LNR de Parasitología del INS. Funciones de los laboratorios públicos y privados o referente para el evento en el nivel municipal y/o local según corresponda • • • • • Realizar pruebas parasitológicas (Examen de sangre fresca, gota gruesa, frotis o extendido de sangre periférica, métodos de concentración como el microhematocrito y el método de Strout) y pruebas serológicas, de acuerdo a la capacidad diagnóstica. En caso que el laboratorio no pueda dar respuesta al diagnóstico, enviar las muestras de suero a un laboratorio de mayor capacidad, como el Laboratorio de Salud Publica Departamental (LDSP) Diligenciar toda la documentación necesaria para enviar las muestras. Recepción de los resultados del laboratorio al cual remitió las muestras. Participar en los Programas de Evaluación Externa del Desempeño (PEED) que organiza el LSP. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 1. OMS-Organización Mundial de la Salud 2012. Investigación para la enfermedad de Chagas, la Tripanosomiasis africana humana y la Leishmaniasis. Disponible en: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/77472/1/WHO_TRS_975_eng.pdf. 2. OMS-Organización Mundial de la Salud 2013. La enfermedad de Chagas (tripanosomiasis americana). Disponible en: http://who.int/mediacentre/factsheets/fs340/en/. 3. Schofield CJ, Jannin J, Salvatella R. The future of Chagas disease control. Trends Parasitol 2006; 22: 583-588. 4. Organización Panamericana de la Salud. Estimación cuantitativa de la enfermedad de Chagas en las Américas. 2006. OPS/HDM/CD/425-06. 5. Palabras conmemorativas Dia Mundial de la Salud, Día mundial de lucha contra las enfermedades transmitidas por vectores. Gina Watson. Colombia. Abril 7 de 2014. Disponible en: http://www.paho.org/col/index.php?option=com_docman&task... 6. Luquetti AO and Rassi, A. Diagnostico laboratorial da infeccao pe lo Trypanosoma cruzi. In: Brener, Z., Andrade, Z. and Barral-Netto, M. Trypanosoma cruzi e doenca de Chagas. Guanabara- Koogan, Rio de Janeiro, 2000. pp. 344-378. 7. Luquetti AO. Diagnóstico de laboratorio de la enfermedad de Chagas. Métodos convencionales y no convencionales. Programa regional para el control de la enfermedad de Chagas en América Latina. 2009. Disponible en: http://chagas.zoonosis.gub.uy/Documentos/DocumentosFinales/Control_de_Chag as-Iniciativa_de_bienes_publicos_regionales.pdf 8. FLAP XXI 2013. Congreso Latinoamericano de Parasitología. “Dr. Pedro Morera Villalobos”. Centro Cívico de Guayaquil Eloy Alfaro. Guayaquil, Ecuador 6-9 octubre de 2013. 9. Organización Panamericana de la Salud. Guía para vigilancia, prevención, control y manejo clínico de la Enfermedad de Chagas Aguda transmitida por alimentos. Serie de manuales técnicos. 2009. 10. Guía de Atención Clínica de la enfermedad de Chagas (Documento Actualizado de Versión Convenio 256/09.) Ministerio de la Protección Social República de Colombia. Organización Panamericana de la Salud. 2010 11. Vega S, Náquira C. Manual de procedimientos de Laboratorio para el diagnóstico de la Trypanosomiasis americana (Enfermedad de Chagas). Ministerio de Salud de Perú. Instituto Nacional de Salud. 2006. 12. Lineamientos para la vigilancia por laboratorio de Enfermedad de Chagas. Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE). México 2012. 13. Síntesis de la Guía de Diagnóstico y Tratamiento de Pacientes con Enfermedad de Chagas. Programa Nacional de Chagas. Ministerio de Salud. República Argentina. 2012 14. PROGRAMA REGIONAL PARA EL CONTROL DE LA ENFERMEDAD DE CHAGAS EN AMÉRICA LATINA (ATN-OC-10206-RG). Consultoría para Diagnóstico y Tratamiento de la Enfermedad de Chagas. Segundo Informe. Luquetti A O. Brasil. 2009. Disponible en: http://chagas.zoonosis.gub.uy/Documentos/DocumentosFinales/Control_de_Chaga s-Iniciativa_de_bienes_publicos_regionales.pdf. 15. Perez-Molina JA, Rodriguez-Guardado A, Soriano A, Pinazo MJ, Carrilero B, GarciaRodriguez M et al. Guidelines on the treatment of chronic coinfection by Trypanosoma cruzi and HIV outside endemic áreas. HIV Clin Trials 2011; 12(6):287298 16. Organización Mundial de la Salud. Informe Tecnico 902. Serie de documentos técnicos 2002 17. Zicker F, Smith PG, Luquetti AO, Oliveira OS. Mass screening for Trypanosoma cruzi infections using the immunofluorescence, ELISA and haemagglutination tests on serum samples and on blood eluates from filter-paper. Bull. World Health Org., 68:465 - 471, 1990. 18. Camargo, M.E. Fluorescent antibody test for the diagnosis of American trypanosomiasis.Technical modification employing preserved culture forms of Trypanosoma cruzi in a slide test. Rev. Inst. Med. Trop. São Paulo, 8:227-234, 1966. 19. Normas para el diagnóstico de la infección por T. cruzi. Instituto Nacional Pública. “Dr Mario Fatala Chaben”. Disponible en: http://www.elea.com/_pdf/abarax/normas_2012.pdf 20. Voller, A., Draper, C., Bidwell, D.E., Bartlett, A. A microplate enzymelinkedimmunosorbent assay (ELISA) for Chagas disease. Lancet, 1:426-429, 1975. 21. Umezawa ES et al, J Clin Microbiol 34: 2143-2147, 1996 22. Sánchez C CL1, Albajar-Viñas P, Wilkins PP, Nieto J, Leiby DA, Paris L, Scollo K, Flórez C, Guzmán-Bracho C, Luquetti A, Calvo N, Tadokoro K, Saez-Alquezar A, Palma PP, Martin M M, Flevaud L. Comparative evaluation of 11 commercialized Diagnostic Tests for detecting Trypanosoma cruzi antibodies in serum banks in endemic and non-endemic areas. J Clin Microbiol. 2014 May 7 23. Duffy T, Cura CI, Ramirez JC, Abate T, Cayo NM, et al. Analytical performance of a multiplex Real-Time PCR assay using TaqMan probes for quantification of Trypanosoma cruzi satellite DNA in blood samples. PLoS Negl Trop Dis 2013; 7: e2000. 24. Moreira OC, Ramírez JD, Velázquez E, Melo MF, Lima-Ferreira C, et al. Towards the establishment of a consensus real-time qPCR to monitor Trypanosoma cruzi parasitemia in patients with chronic Chagas disease cardiomyopathy: a substudy from the BENEFIT trial. Acta Trop 2013; 125: 23-31. 25. Rassi A., Jr., Rassi A., Marin-Neto J.A. Chagas disease. Lancet. 2010; 375:1388– 1402. doi: 10.1016/S0140-6736(10)60061-X. 26. Rassi A., Rezende J.M., Luquetti A.O. Clinical phases and forms of Chagas disease. In: Telleria J., Tibayrenc M., editors. American Trypanosomiasis (Chagas Disease). One Hundred Years of Research. 1st ed. Elsevier; Burlington, MA, USA: 2010. pp. 709–741. 27. Cucunubá ZM, et al. Primer consenso colombiano sobre Chagas congénito y orientación clínica a mujeres en edad fértil con diagnóstico de Chagas. Infectio. 2014. http://dx.doi.org/10.1016/j.infect.2013.12.001