El contexto arqueológico de la cabeza colosal

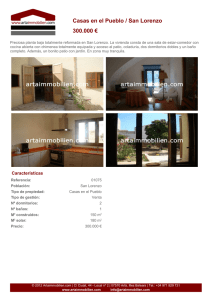

Anuncio