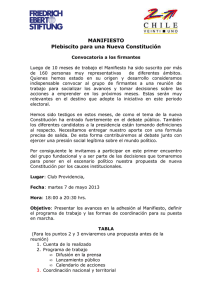

3 - El Manifiesto

Anuncio