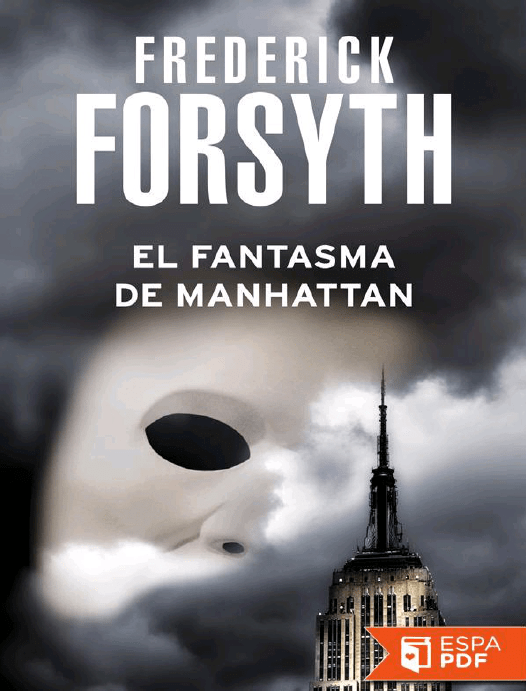

El fantasma de Manhattan - Frederick Forsyth

Anuncio