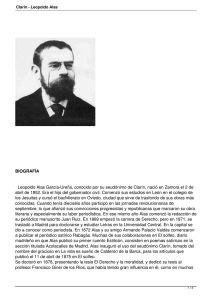

leopoldo alas “clarí ” - Colegio Virgen de Atocha

Anuncio