No me reConcilio

Anuncio

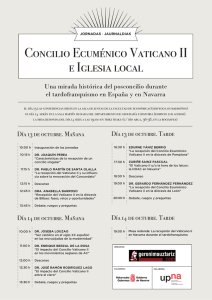

MSJ IGLESIA No me reConcilio Condenan el diálogo interreligioso, prefieren las liturgias tridentinas, instrumentalizan al Papa y no les gusta la sociedad multicultural. Sobre todo, consideran al Concilio Vaticano II —que en 2012 cumple cincuenta años— como un mal absoluto para la Iglesia. Son los católicos tradicionalistas. Alberto Melloni* Profesor de Historia del Cristianismo en la Universidad de Modena–Reggio Emilia; director de la Fundación para las Ciencias Religiosas Juan XXIII P ara quien observa desde fuera podría aparecer como un fenómeno nuevo. De hecho, es una moda, aunque con raíces antiguas. Desprecio de escuchar al otro, antagonismo hacia el diálogo, rechazo a la mediación en favor de una identidad proclamada con la rudeza del desequilibrio, machacar con autoelogios, evocar planes oscuros, privilegios y arrogancias. Y al final, la pretensión de que todo, incluso la violencia, se hace en nombre de Dios. Es un fenómeno definido a menudo con el término “fundamentalismo” —un cuño decimonónico del cristianismo bautista del sur de Estados Unidos, que reivindica la defensa de los propios fundamentals— y es considerado en el lenguaje común del siglo XXI un riesgo, un derivado propio de la naturaleza del Islam, aunque en realidad reverbera en todos los universos religiosos y requiere un cambio de horizonte muy rápido. SI EL OTRO ES UNA AMENAZA En efecto, toda reivindicación de identidad y de exclusividad de un derecho se relaciona de manera ambigua con la violencia. Sin embargo, cuando aparece en el contexto cristiano —como sucedió hace unos meses cuando un loco fundamentalista provocó una masacre de jóvenes en la isla de Utoya, en Noruega— lo hace en nombre de una “supremacía” que se opone a la multiculturalidad. En Occidente este hecho fue considerado en forma prácticamente unánime como fruto de un delirio psicopatológi- co. Cuando, en cambio, el criminal psicopático es un musulmán, esta misma cultura y los medios de información tienden a generalizar y actúan casi como si consideraran que el Corán tuviese una relación con la violencia cualitativamente diferente a lo que está escrito en los libros y tradiciones de otras creencias. Aún más diferente es el caso del judaísmo, donde el nacimiento del Estado de Israel y la trasformación de la utopía sionista en un sistema político permiten al nunca dormido antisemitismo europeo y al árabe de más nueva data, individualizar en este o aquel otro acto de guerra de ese país una especie de “confirmación” de que posee una inclinación bélica, la que es denunciada con una prontitud que las decenas de miles de muertes de la reciente guerra de Libia no han sabido merecer. Y los ejemplos de autoabsolución y acusación se podrían multiplicar, invirtiendo partes y cuadrantes. En efecto, el fundamentalismo es así en todas partes: se ocupa de su propio derecho, presentándolo como amenazado por otro. Habla de sí —en lo religioso, cultural, étnico— como víctima predestinada por la acción de otro, el que debe ser neutralizado antes de que sea demasiado tarde. Esta base —como nos ha enseñado el historiador y politólogo francés Jacques Sémelin— es signo recurrente de todos los grandes genocidios del siglo XX y sobre ella se nos predispone a un combate en el que no hay cabida a prisioneros ni perdón. Así ha sucedido con el desesperado delirio de alguien como Oriana Fallaci, quien ha visto en el schock del 11 de septiembre el signo de la transformación de Europa en una Eurabia a la que se le impide Este artículo fue publicado en Popoli, enero de 2012, pp. 38—40. 1* 34 98 MARZO-ABRIL 2012 El Vaticano II pertenece a uno de los grandes concilios y por lo tanto es normal que su recepción esté todavía en curso, marcada por tensiones y una vitalidad que han requerido tiempo para expresarse. (se le impediría, para algunos) negar la visión del hombre y de Dios, que constituye la fe del Profeta. Así ha sido, con varios otros efectos sangrientos, en las mezquitas donde se asustaba con la destrucción y la profanación del Islam como programa del Gran Satanás. EL VATICANO II COMO ENEMIGO Junto a estos extremos que son cercanos a una identidad violenta o que relativiza la titularidad de los derechos del hombre según se den determinadas situaciones (propter qualitatem personarum, habría dicho el derecho antiguo), hay otros fundamentalismos. Estos se reconocen en la defensa intransigente del literalismo bíblico como explicación del mundo e instrumento de educación; o en el intento de transformar en leyes las normas de la disciplina religiosa, por considerarla identificada con el derecho natural o bien parte de la identidad cultural/nacional. Pueden ser también fundamentalismos que conducen a una activísima batalla no contra el “otro”, sino contra quien no se identifica con esa lucha y es señalado como enemigo interno, considerado lo peor de lo peor. Este tipo de fundamentalismo tiene variantes, no banales, también en el mundo cristiano y en el católico, donde existe, como en todas partes. En el seno católico romano se generaliza hoy al aludir al integrismo, el clericofascismo, el antisemitismo islamofóbico y el islamófilo, el tradicionalismo temperado, el tradicionalismo MARZO-ABRIL 2012 cismático, etc. Se dice que tal fundamentalismo no tiene como enemigo una corriente, un grupo, una espiritualidad, una encíclica, un libro, una persona, sino nada menos que un concilio, el Concilio Vaticano II. Por tanto, tiene como adversario ese órgano sobre el que redunda la potestad plena y suprema de la Iglesia, como decía el Código de Derecho Canónico pío—benedictino de 1917: en materia de fe expresa la infalibilidad de toda la Iglesia en la fe y que, con el Espíritu Santo legitime congregata, representa el encuentro vivo de la Iglesia con el Viviente. El Vaticano II pertenece, sin duda, a uno de los grandes concilios y por tanto es normal que a casi medio siglo de su apertura su recepción esté todavía en curso, marcada por tensiones y una vitalidad que han requerido tiempo para expresarse y han actuado a niveles diversos. Ha actuado desde abajo, con la reforma litúrgica que centró en la eucaristía la vida de las iglesias, el ministerio y el sacramento del episcopado, de un modo que puede ser contradicho, pero no cambiado. Es significativo que en el momento en que la suprema autoridad decide no solo perdonar a los cismáticos lefebvrianos, sino también afrontar con soberana indulgencia sus nostalgias por ritos que no conocen, las comunidades de la gran Iglesia no sufran ningún contragolpe y continúen su vida litúrgica de antes. Y ha actuado también desde arriba, con el diálogo interreligioso, como cuando el Concilio aceptó hablar no solo de los judíos sino además hacer una declaración sobre las religiones, pensando evitar así la disconformidad de los obispos árabes a un documento que podría parecer favorable al Estado de Israel (entonces todavía no reconocido por la Santa Sede). Los grupos reaccionarios sostienen que el Concilio ha querido complacer a la cultura secular, pero está claro que la intención conciliar es la de restituir al Evangelio su elocuencia. En realidad, la relación de intrínseca y asimétrica dependencia del cristianismo frente al judaísmo en su acercamiento a las otras religiones, terminó por hacer de Israel el paradigma de toda alteridad; más aún, por hacerlo el sacramento de toda alteridad. Y ha sido así aunque en los años sucesivos hayamos podido asistir a eventos como la oración común de Asís de 1986 —uno de los grandes momentos del pontificado de Karol Wojtyla— que explicitaba con su invitación la necesidad del “otro”, del cual el cristianismo se siente portador. O también que hayamos podido leer palabras como las del hermano Christian de Chergé, prior del monasterio de Tibihrine, en Argelia, asesinado como cientos de miles de argelinos (sobre todo, musulmanes) en la guerra civil: en su testamento —escrito cuando era evidente que permanecer fiel a la vocación significaba un martirio— reconocía a su futuro asesino que la muerte le habría dado el modo de ver a los musulmanes con los ojos con los que los ve Dios. UNA LECTURA IDEOLÓGICA También es normal que contra este Concilio y su riqueza teológica se movilicen grupos “reaccionarios” en sentido es99 35 MSJ IGLESIA tricto, que por razones propagandísticas se vean obligados a ideologizar la realidad. Por tanto, creen ideológicamente que el Vaticano II —al cual se debe la reapertura del contacto con la gran tradición de Oriente y de la Iglesia del primer milenio— ha legado una “tradición” que no era más que una serie de hábitos o costumbres. O sostienen que el Vaticano II es un concilio “modernizador” (“modernista”, para los peores) que ha bajado la calidad de la disciplina del clero y del pueblo para complacer una cultura ajena, la de la sociedad secular. Desconocen, así, que está bien claro que la intención conciliar fue restituir al Evangelio la elocuencia que tenía y que no puede descuidar. Los más refinados, en cambio, han actuado y actúan en otros planos: la definición que el Vaticano II da de sí mismo como un concilio “pastoral” —una calificación tan compleja como para resultar útil a la mala fe— es presentada por ellos, por ejemplo, como una especie de autocastración de una reunión que no tenía por objetivo ocuparse de cuestiones doctrinales. O todavía, la compleja expresión de Benedicto XVI sobre la hermenéutica de reforma y continuidad —reforma de la vida, continuidad ontológica del sujeto Iglesia, en el discurso del Papa— es mutilada en un elogio de la continuidad carente de bases históricas y teológicas, pero que sirve para vaticinar una reconquista del catolicismo contra sus enemigos 36 100 de siempre, contra otras confesiones y otras creencias, contra todo y contra todos. PODER Y TRADICIÓN La moda tradicionalista descrita no solo depende de su consistencia, por lo demás modesta, ni tampoco de la tentativa (quizás no eficazmente monitoreada) de ir anexando las sutiles distinciones pontificias y de distanciarse de Ratzinger. Me parece que actúa una razón política más profunda. En el mundo globalizado, donde las fisonomías se mezclan y los paisajes mutan, todo poder busca presentarse como custodio de una tradición y como un paladín de un nacionalismo cultural en el cual puedan fructificar pertenencias reales y conexiones históricas efectivas, en un espíritu de reconquista que se puede activar cuando se necesite. Es una moda que en muchos países es fácil sentir y presentir, pero que no es una novedad. Cuando Benito Mussolini se definía “católico y anticristiano” se colocaba en la línea de una mentalidad que llegaría por esa vía al colonialismo, a la guerra, a la Shoah: cosas, estas, que estaban a la vista del Vaticano II y contra las cuales el Concilio buscó encontrar una respuesta en fidelidad al Evangelio en el tiempo. MSJ MARZO-ABRIL 2012