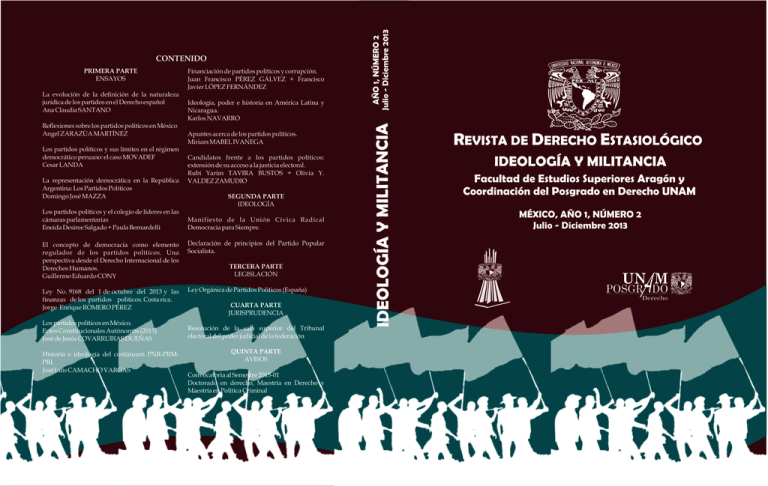

IDEOLOGÍA Y MILITANCIA Revista de Derecho Estasiológico

Anuncio