Elites terratenientes y tipos de caciquismo. La casa de Rafal/Vía

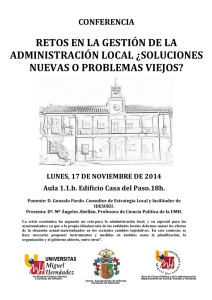

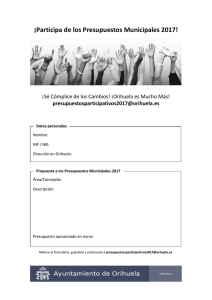

Anuncio