Capítulo III La emergencia de los movimientos étnicos en América

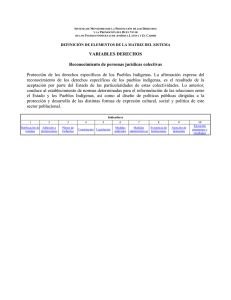

Anuncio