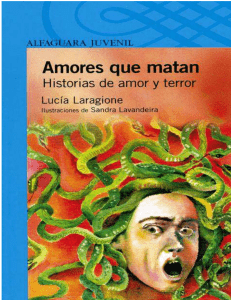

Amores que matan Historias de amor y terror Lucía Laragione

Anuncio