«Vergüenza y ludibrio de las ciudades modernas»: los nacionalistas

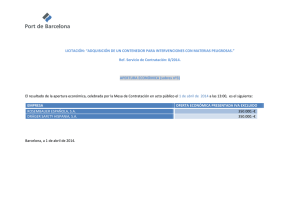

Anuncio