discernimiento y nombramiento del administrador de la mortual por

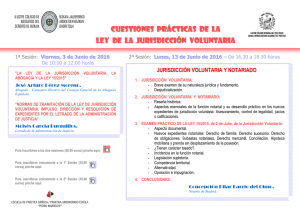

Anuncio