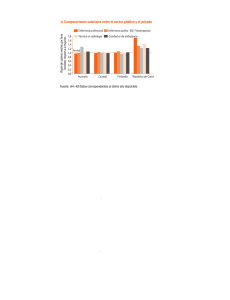

programa nacional de salud de la infancia con enfoque integral

Anuncio