El proscrito

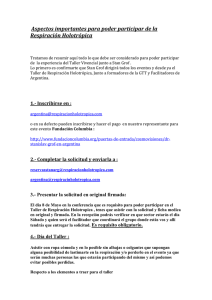

Anuncio