Equidad y crecimiento en el pensamiento Keynesiano

Anuncio

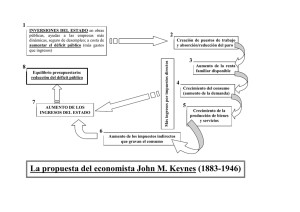

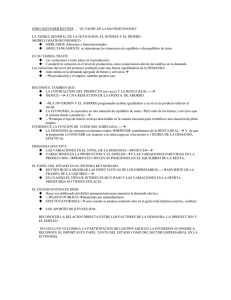

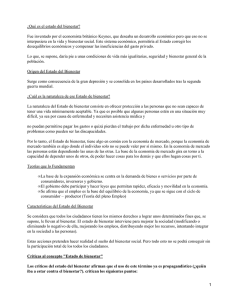

EQUIDAD Y CRECIMIENTO EN EL PENSAMIENTO KEYNESIANO Antonio García Lizana Salvador Pérez Moreno DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA APLICADA (POLÍTICA ECONÓMICA) UNIVERSIDAD DE MÁLAGA RESUMEN J. M. Keynes constituye un auténtico hito para entender la evolución tanto de la Ciencia Económica como de la historia económica, e incluso política y social, de la segunda mitad del siglo que acaba de terminar. Sin embargo, la mayoría de los investigadores que de una u otra forma se han acercado al pensamiento keynesiano han ignorado o, al menos, desdeñado, sus aportaciones a la relación de compatibilidad entre equidad en la distribución de la renta y crecimiento económico. Keynes fue un economista crítico en su época tanto con el modelo de sociedad victoriana que dominada Inglaterra al inicio del siglo como con las teorías económicas imperantes. Estas consideraciones salen a relucir si repasamos algunas incidencias de la vida del economista inglés, así como algunas claves de la revolución científica keynesiana que ponemos de manifiesto en este estudio al analizar el prefacio de The General Theory desde un punto de vista lingüístico. Tanto en su obra capital como en trabajos anejos, Keynes justifica que las medidas de redistribución de ingresos que aumenten la propensión a consumir pueden estimular el crecimiento económico, al incrementar la demanda agregada. De este modo, Keynes arremete contra uno de los grandes obstáculos que bloqueaba el camino hacia una distribución de la renta más equitativa y proporciona un argumento de peso a favor de la relación de compatibilidad entre equidad en la distribución de la renta y crecimiento económico. AREA TEMÁTICA: Distribución y Estado del Bienestar 2 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano 1. INTRODUCCIÓN Tras la crisis del petróleo, han sido muchos los que han tratado de escribir el epitafio del pensamiento keynesiano, como si el mismo hubiera dejado de estar vigente. Aún hoy, sus detractores apelan a su falta de capacidad para explicar los acontecimientos económicos actuales y, sobre todo, para adoptar soluciones sólidas y eficaces que permitan encauzar de manera adecuada el funcionamiento económico. Privatizaciones, control del déficit público, desregularización, etc., no parecen ser, precisamente, recetas congruentes con las conclusiones del economista de Cambridge. Pero, en cualquier caso, nadie puede cuestionar que la figura de J. M. Keynes constituye un auténtico hito para entender la evolución tanto de la Ciencia Económica como de la historia económica, e incluso política y social, de la segunda mitad del siglo que acaba de terminar. De hecho, sus teorías económicas, así como las consecuencias políticas y sociales que de las mismas se desprenden, han representado un punto de referencia obligado entre los profesionales de la disciplina. Por ello, no tiene nada de particular que, a pesar de las críticas, su presencia intelectual se resista a desaparecer; que continúe manteniendo seguidores y que el marchamo “keynesiano” o, si se quiere, “neokeynesiano”, sea una marca que aún vende, y con éxito, entre una parte significativa de la profesión económica. Tal vez al precio de pagar algunas “adaptaciones” y “manipulaciones” que marcan ciertas distancias con el pensamiento original del autor, sin que podamos saber si éste le daría o no sus bendiciones. Quizás, como en el caso de Marx, convendría diferenciar entre el propio pensamiento del autor (“marxiano”) y el de sus seguidores (“marxista”). “Keynesiano” sería así el pensamiento atribuible de manera inmediata a John Maynard Keynes, mientras que habría que utilizar el adjetivo “keynesianista” para aludir a todos los seguidores que ha tenido y sigue teniendo. Una cosa sería, pues, Keynes y el pensamiento keynesiano, y otra el keynesianismo, neokeynesianismo, post-keynesianismo, etc. En este sentido, es un lugar común asociar el pensamiento keynesiano con tres referencias básicas: a) la fundamentación teórica de la denominada “economía mixta”, que implica la coexistencia del mercado con la intervención pública, para corregir los problemas económicos; b) la explicación del comportamiento económico en función del que adopta la demanda, sea de manera espontánea o condicionada por la referida intervención pública; c) el descubrimiento de la Macroeconomía, o cuerpo teórico capaz de ofrecer una explicación coherente y global del funcionamiento del sistema económico nacional, sobre la que apoyar las orientaciones que deba adoptar la citada intervención publica. Sin embargo, la mayoría de los investigadores que de una u otra forma se han acercado al pensamiento keynesiano han ignorado o, al menos, desdeñado, las aportaciones que John Maynard Keynes hizo a la relación de compatibilidad entre equidad en la distribución de la renta y crecimiento económico. Cierto es que el economista inglés nunca presentó este tema como un aspecto con entidad propia dentro de su obra económica, pero, como veremos en este trabajo, sus escritos recogen claramente la importancia que tiene una distribución equitativa de la renta para impulsar el crecimiento económico. 3 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Queremos llamar la atención sobre las repercusiones que podría haber tenido la relegación de esta parte del andamiaje teórico de Keynes, si tenemos en cuenta la trascendencia que han gozado otras tesis de nuestro personaje. Aún en nuestros días, una gran parte de la opinión pública sigue considerando a la necesidad de disponer de una distribución más igualitaria de la renta como un motivo de justicia social, deseable por la gran mayoría de la población aunque su consecución se considere costosa y deba esperar a épocas de “vacas gordas” para lograr ciertos avances. Además, parece que los rectores de nuestra sociedad ver consideran la redistribución de la renta como un objetivo final de menor relevancia a tenor de la situación de marginación que vive los indicadores de la misma en relación con los de otros objetivos de política económica (crecimiento económico, estabilidad de precios, pleno empleo, etc). Si el mensaje de Keynes acerca de la conveniencia de una mejor distribución de la renta como medida para favorecer al crecimiento económico hubiese calado en la opinión pública, dispondríamos de otro argumento de peso para poder llevar a cabo una redistribución de la renta, además de la legítima razón de luchar por la justicia social. En este caso, quizás los olvidados indicadores sobre distribución disfrutarían en la actualidad de una reverencia parecida a los de algunos otros objetivos que aparecen en los manuales de Política Económica. Pero antes de contemplar los argumentos económicos que Keynes presenta en su obra a favor de la distribución equitativa de la renta como medida que favorece el crecimiento económico, pretendemos dejar patente que el autor de Cambridge fue un economista muy crítico tanto con el modelo de sociedad victoriana que dominada Inglaterra al inicio del siglo como con las teorías económicas imperantes, que se mostraban incapaces de solventar el problema del desempleo que azotaba al país desde mediados de la década de los veinte. Respecto a la primera cuestión, Keynes mostró una línea de actuación heterodoxa en relación con ciertas premisas características de la sociedad tradicional de la época. En el terreno económico, por su parte, el autor propone una auténtica revolución científica que pretende reemplazar la denominada teoría clásica por las teorías económicas que él definitivamente articula en su General Theory en 1936. 2. EL ESPÍRITU CRÍTICO DE JOHN MAYNARD KEYNES John Maynard Keynes es uno de esos personajes históricos que escasean como los pájaros más exóticos, si cogemos prestadas las palabras del propio Keynes cuando se refiere a la falta de economistas buenos o simplemente competentes. El interés que levanta el economista inglés entre los profesionales de la disciplina no se ciñe al conocimiento de sus doctrinas y su profunda influencia, sino que alcanza también a lo que él era por sí mismo. La vida de Keynes encierra una serie de experiencias muy variopintas, entre las que podemos traer a colación algunas de ellas donde se muestra ciertos aspectos de la actitud heterodoxa que mantuvo en determinadas circunstancias frente a los dogmas establecidos. A nuestro juicio, estas consideraciones tienen su relevancia, pues, no en balde, Keynes las incorporó, en cierta forma, en su obra económica. 4 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Como es sabido, Keynes nació y estudio en Cambridge, en cuya Universidad fue también fellow durante buena parte de su vida. No le faltaba razón cuando afirmaba que era hijo de Cambridge y de su ilustre Universidad, dada la dilatada relación que él y su familia mantuvieron con ambas. En Cambridge, una parte importante de la educación de un estudiante es la que toma de otros estudiantes en las sociedades de debate. Junto a las sociedades de corte político y literario, tuvo una especial trascendencia su pertenencia a una antigua y selecta sociedad filosófica conocida como “The Apostles” o simplemente “The Society”. Esta sociedad era secreta y, a principios de siglo, apenas pasaban de seis sus miembros, si bien algunos profesores jóvenes que habían sido socios continuaban asistiendo. La finalidad principal de la discusión de “La Sociedad”, que todo socio tenía presente, era alcanzar la verdad, el conocimiento como fin en sí mismo, y el medio para alcanzarla era la integridad intelectual. Igualmente, predicaban la franqueza y la sinceridad, sin tener miedo a cambiar de opinión. No se pedía explicación de las opiniones mantenidas antes. No había ninguna posición tan arraigada que un Apóstol no tuviera el derecho de negar o poner en duda, si lo hacía sinceramente y no por el mero afán de paradoja. Otro rasgo característico era la confianza en sí mismo, el sentido de superioridad como grupo. Ridiculizaban con humor al resto de la humanidad y despreciaban como modelos a seguir a políticos y empresarios, ansiosos por ostentar poder, popularidad y riqueza. Detrás de estas actitudes se asentaban una serie de valores emanados principalmente de la obra de Moore. En primer lugar, la consideración de moral como algo subjetivo. El filósofo entiende que el bien es algo indefinible que puede ser identificado solamente mediante la intuición directa. Esta consideración conduce a la interpretación de que todas las cosas podían ser juzgadas de nuevo, lo cual les permite liberarse de los prejuicios y creencias propios de la época victoriana, reemplazándolos por su propia percepción personal. Como reconoció Keynes en su madurez, recordando esta etapa de su vida: “No teníamos respeto por la sabiduría tradicional ni por los frenos de la costumbre”. Por otro lado, en cuanto a las cosas que puede ayudar a conseguir la buena vida, Moore entiende que son los estados mentales provocados por el disfrute de la belleza, con lo cual la vida del artista es la más valiosa y admirable, y las relaciones humanas (comunicación, amistad, amor), libres de la severidad de la moral victoriana. De esta forma, la pertenencia a este grupo proporcionó a Keynes algo más que una mera formación filosófica. Se convirtió en el eje de su vida privada entre 1903 y 1908. En “La Sociedad” conoció a nuevos amigos que jugarían un significativo papel en su vida (Lytton Strachey, Sydney-Turner, Leaonard Woolf, Thoby Stephen y Clive Bell). Con el cambio de amigos vino el cambio de valores, impulsado también por su propio desarrollo personal. Sin lugar a dudas, la importancia de “La Sociedad” en su vida no admite discusión. “La Sociedad le dio la oportunidad, el incentivo y la justificación para llegar a ser la clase de persona que él quería ser” (Skidelsky, 1986, p. 118). Finalizada la etapa de formación, los amigos que integraban “Los Apóstoles” de Cambridge volverían a encontrarse en Londres y constituirían el núcleo del grupo 5 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Bloomsbury. De los veinte miembros que lo componían en 1913, diez habían sido Apóstoles y quince habían estudiado en Cambridge. Bloomsbury se puede considerar como una prolongación en Londres de “La Sociedad” de los primeros años del siglo. La sinceridad en las conversaciones, el desprecio del lucro como motivo, el culto a las relaciones personales y la pasión por la literatura y las artes visuales impregnaba la vida del grupo. Los pintores (Vanessa Bell, Duncan Grant) y los escritores (Lytton Strachay, Virginia Woolf, E. M. Foster) del grupo se rebelaron triunfalmente contra las convenciones y dogmas victorianos, a través tanto de su arte como de sus tumultuosas vidas sexuales y religiosas. Los valores de “Los Apóstoles” y del grupo Bloomsbury fueron, con mayor o menor presencia, sus valores durante toda su vida, y no sólo un pasajero juego de juventud. Coleccionista de cuadros y libros, promotor de exhibiciones pictóricas y ballets, mecenas de artistas, constructor del Arts Theatre en Cambridge, presidente del Arts Council durante la Segunda Guerra Mundial, economista con un estilo literario sin par entre sus compañeros de profesión, amante de un pintor (Duncan Grant), esposo de una bailarina rusa y, además, divorciada (Lydia Lopokova), lo cual suponía una triple ruptura con las normas sociales aceptadas, etc. Todos estos hechos reflejan la importancia de los valores de Moore y del grupo Bloomsbury en su vida (Anchuelo, 1996, p. 9). Sus amigos de Bloomsbury fueron sus compañeros durante más de doce años. Después, aunque siguió disfrutando del afecto de sus amigos, la situación cambió un poco. A sus amigos les pareció excesiva la triple ruptura con las normas sociales aceptadas que suponía el matrimonio con Lydia y la ridiculizaron una y otra vez por su falta de aspiraciones intelectuales. Así las cosas, cabe decir que el escaso interés que mostró Keynes por la economía durante su etapa juvenil tiene su embrión en las preocupaciones que compartía con sus amigos, alejadas siempre de cuestiones sociales. El joven Keynes, al unísono con su círculo de amistades, rechazaba el lucro como motivo, al que consideraba, como afirma Anchuelo (1986, p. 9), poco menos que una enfermedad mental que sólo era temporalmente necesaria para resolver el problema económico. Al hilo de esta situación, a Keynes se le presenta un problema a raíz de tomar la decisión de dedicarse a la Economía y, sobre todo, cuando le llegó la riqueza, la fama y la influencia política. Keynes tendrá que hacer frente a las críticas de sus amigos y a sus propios escrúpulos. Lo hará justificando que la Economía no es un fin, sino un medio para permitir que el mayor número de personas pueda vivir sus vidas de acuerdo con el modelo ideal. De aquí se deriva una consecuencia importante que puede ayudar a explicar la actitud de heterodoxia, rebeldía e irreverencia que Keynes mantuvo en su labor científica frente al saber establecido y las personas que lo representan1. El autor 1 En su etapa de juventud Keynes vertió ciertas ofensas contra su maestro Marshall, victoriano y máximo exponente del saber económico de la época. En este sentido, Harrod (1958, pp. 146-147) afirma que Keynes consideraba a Marshall “una persona completamente absurda”. No obstante, como reconoce Torrero (1998, p. 146), estas opiniones deben enmarcarse en un profundo respeto por su personalidad y 6 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano inglés intentará contrarrestar esta situación oponiéndose a las teorías económicas aceptadas y promulgando una rebelión en el terreno económico, al igual que sus amigos lo habían hecho con anterioridad en diferentes campos enfrentándose a las convecciones victorianas. Asimismo, podemos traer a colación varias actitudes mantenidas por Keynes durante su vida y que guardan cierta relación con la forma de pensar de su grupo intelectual. A Bloomsbury le disgustaba el sometimiento acrítico a fuerzas ciegas, a supuestas “leyes naturales”. En esta línea, podemos situar la falta de satisfacción de Keynes con el automatismo del patrón oro y sus preferencias por políticas discrecionales frente a las reglas prefijadas de comportamiento, especialmente en el ámbito de la política fiscal y monetaria. En The General Theory también aflora otras derivaciones de las vastas influencias juveniles que Keynes había tomado. Nos estamos refiriendo, especialmente, a la veneración que Keynes hace del consumo. Para la economía clásica el ahorro se consideraba una virtud, incluso durante las etapas de recesión. A los miembros de Bloomsbury estos valores les provoca disgusto. Les parecen que estas actitudes, que no hacen más que realzar al avaro, al mezquino, sólo encubren una falta de capacidad para disfrutar el presente. Keynes intenta demostrar con sus teorías que lo que se consideran vicios privados en realidad pueden ser virtudes públicas. El consumo no es rechazable moralmente, sino una parte de la demanda agregada. Si consideramos The General Theory en su conjunto, podemos admitir, sin duda, que J. M. Keynes protagonizó una revolución científica, en la medida en que introduce un nuevo planteamiento en la Ciencia Económica y rompe con el modelo de pensamiento económico imperante en su época, y en la medida en que está induciendo a que otros autores le sigan en esta aventura. Para ahondar en la revolución keynesiana podría pensarse en realizar un análisis exhaustivo de The General Theory, y de los trabajos conexos. Pero no sería sino uno más de los efectuados hasta el momento, por lo que no parece demasiado interesante realizar uno nuevo. Nos parece más oportuno avanzar en el conocimiento de la ruptura de Keynes con las teorías clásicas bajo otra perspectiva. Una forma particular de aproximarse a esta revolución keynesiana es mediante el análisis lingüístico. El análisis del lenguaje y de la manera en que éste se presenta al lector puede constituir un riquísimo foco de conocimientos. En este sentido, conviene tener en cuenta (ver Chamizo, 1987, p. 499) la importancia capital que adquieren los prefacios, prólogos, avisos o introducciones a las obras de la fase revolucionaria, ya que en ellos el autor suele establecer las reglas de juego, las claves, que permiten entender su obra. Pero, asimismo, preocupa al autor persuadir, amigablemente, amablemente, al lector acerca de la importancia y trascendencia de su ruptura, y justificar la decisión tomada. Lo que le lleva a personalizar su exposición, incorporando incluso aquellos datos biográficos que le han llevado a adoptar, primero, y a ofrecer, después, los puntos de vista que ahora defiende. por su obra, teniendo en cuenta que estos juicios tenían como destinatarios a sus rebeldes amigos de Bloomsbury. 7 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Intentando, eso sí, actuar en sintonía con el eventual receptor de su mensaje, con el que pretende compartir vivencias análogas; en el pasado, o tal vez en el futuro, si tiene en cuenta las reflexiones y observaciones del autor. A tenor de lo expuesto, consideramos que puede que no sea preciso una lectura completa de la obra magna de Keynes para concluir las claves básicas de su revolución científica, sino que posiblemente baste asomarnos al pórtico que erige en la entrada de su libro. Prosigamos, pues, en el estudio del prefacio desde un enfoque lingüístico con objeto de poner de manifiesto el espíritu crítico que la encierra The General Theory. El prefacio de The General Theory En un principio, no deja de llamarnos la atención la cortesía de Keynes, dirigiéndose reiteradamente a sus compañeros economistas (“my fellow conomists”), a los que intenta persuadir y convencer (lo dice explícitamente), disculpándose (“I must ask forgiveness”) por la polémica a que debía recurrir para tal fin y por el daño que pudiera hacer con ella2. Aunque esto último lo sugiere con un cierto toque de humor 3, e identificándose en seguida con sus rivales: “Yo mismo he mantenido con convicción durante muchos años las teorías que ahora ataco, y no ignoro, creo, sus puntos fuertes”. Luego concede que la teoría los tiene ; a pesar de que la ataca. Claro que, si los tiene, y aun así la ataca, está advirtiendo a esos rivales que la cosa es muy seria, al tiempo que llama la atención de los neutrales. Como puede verse, en estos breves comentarios, aparecen algunas de las reglas de juego del periodo revolucionario de una manera también - como las distinciones que busca Keynes,- nítida, clara, “sharp”, “keen”. El uso de la primera persona, la apelación a su propia experiencia (aparece con reiteración en todo el texto: “Cuando comencé a escribir...”, pg. xxii; “Escribir este libro ha sido para el autor ...”, pg. xxiii, etc., etc.), el recurso a la persuasión personal, inmediata, amistosa ; lenguaje coloquial... Pero hagamos un recorrido más sistemático. El prefacio es muy breve. No llega a las tres páginas. Está fechado el 13 de diciembre de 1935. El estilo es directo, rotundo, incisivo. Usa y abusa de la primera persona, si bien al final del texto recurre, artificiosamente, a la tercera. “El escritor de un libro como éste...”, “...el autor...” (xxiii). Como es obvio habla de él y de su experiencia vital, como veremos. 2 Posiblemente Keynes estaba pensando en Pigou, su compañero en el King’s y por el que tenía un gran respeto. No le sería fácil criticar de la forma que lo hizo a Pigou, máxime cuando éste significaba la personificación de la memoria de su maestro Marshall. Este fue un alto coste que Keynes tuvo que pagar para llevar a cabo su revolución. 3 En realidad, Keynes se lamenta reiteradamente de la polémica, indicando primero, casi al principio del prefacio, que le gustaría que hubiera menos de la misma. Pero es en líneas más abajo cuando taxativamente dice: “... I must ask forgiveness if, in the pursuit of sharp distinctions, my controversy is itself too keen”, lo cual le permite jugar con el lenguaje, partiendo de la ambivalencia de los vocablos ingleses. “Pursuit”, actividad, persecución, cacería; “sharp”, afilado (como un cuchillo), agudo, nítido, claro ; “keen”, punzante, apasionado, vivo, afilado, agudo). En definitiva, Maynard se disculpa, porque podría ocurrir, que “yendo a la caza de afiladas (precisas) distinciones, sea mi propia argumentación demasiado aguzada (vehemente, sutil ; pero también mordaz)”. 8 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano El prefacio se divide claramente en tres partes. En la primera (p. xxi, par. 1 y 2), Keynes dialoga con los presuntos destinatarios del libro acerca de los propósitos perseguidos con éste y de la reacción que espera de ellos. La segunda parte, un lago y único párrafo que se extiende desde la página xxi a la xxiii, resume el contenido del libro, poniéndolo en relación con su anterior obra Treatise on Money, sin que ello signifique que se pierda de vista el pulso vital del autor, sino que es, precisamente, su trayectoria biográfica, vivencial, la que articula la larga exposición. Por último, la parte tercera está dedicada a explicar el proceso de producción del libro, dibujando dos escenarios muy diferentes, aunque conectados : el primero enmarca las relaciones del autor con terceras personas, justificando la participación de éstas por motivos que luego veremos (primer párrafo del a pg. xxiii) ; el segundo escenario acoge una escena de extraordinaria fuerza dramática, dibujada por el autor con trazos enérgicos. Nos descubre su profunda aventura personal en la construcción del libro, al tiempo que hace un guiño al lector para que la vivencie con él. Describamos, con algo más de detalle, cada una de las partes, tratando de rastrear las características del periodo revolucionario y, al mismo tiempo, cuales son las guías que da el autor para avanzar en la lectura del libro, intentando encontrar de este modo la clave fundamental de su mensaje, en definitiva nuestro objetivo particular, al plantearnos este artículo. La primera parte, el diálogo del autor con sus lectores acerca de los propósitos del libro, sirve de pretexto para fijar objeto y objetivos del libro e importancia de éstos. El objeto : los fundamentos (las premisas, los supuestos básicos) de la Ciencia económica. El objetivo : convencer, en primer lugar, a sus colegas de profesión para que revisen críticamente tales premisas ; pero sin descartar la atención del público en general. La importancia de ambos, que según él no puede ser exagerada : superar las profundas divergencias existentes entre los compañeros economistas, que casi han destruido (en aquel momento) la influencia práctica que la teoría económica tuvo en el pasado reciente. Sin embargo, conviene realizar algunas matizaciones. Hemos anotado “diálogo”. Sin embargo no es exactamente eso. En todo caso es una invitación (o tal vez una provocación) al diálogo, ya que Keynes se refiere a sus interlocutores en tercera persona (“my fellow economists”, “others”, “Those, who are...”, “the general public”). Pero, además, la manera de presentar los diferentes argumentos resulta muy peculiar, al estar hilvanada en el contexto de un conjunto de justificaciones y disculpas enlazada. Más que un diálogo, pues, es un monólogo exculpatorio, con el que se pretende justificar la prioridad dada a los economistas sobre el público en general, el tono polémico, la dificultad del libro, la misma existencia de éste... Si bien, aprovechando tal composición dircursiva para llamar la atención sobre las cosas básicas que le interesan : hay que cambiar los cimientos de la Ciencia Económica y recuperar la armonía dentro de la profesión si queremos volver a ser útiles. Y esto sirve de justificación personal ante los propios economistas y ante el público en general (formado por testigos curiosos y mirones, con cuya complicidad cuenta de algún modo el autor : aun cuando no lo dice, es evidente que la gravedad de los problemas económicos de aquellos momentos deben hacer del público una parte muy interesada en que la Ciencia Económica encuentre respuestas oportunas y aplicable). 9 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano En este sentido, aparecen, pues, dos discursos diferentes entrelazados. El más largo, y el que abre y cierra esta primera parte, dirigido a los “fellows” ; el más breve, y además introducido casi entre líneas dentro del anterior, dirigido a “others”, “the general public”. A los segundos les dice dos cosas : Si doy prioridad a los economistas es porque el libro se ocupa de cuestiones teóricas, altamente abstractas, y sólo en segundo lugar de sus aplicaciones prácticas ; por otra parte, es a los economistas a los que debo convencer ante todo, puesto que son nuestras divergencias de opinión las que han deteriorado (“almost destroyed”) e impiden restaurar la influencia práctica de la teoría, siendo tal influencia la que interesa, a fin de cuentas, a todos. Con los colegas es más prolijo. Incluso si prescindiéramos de lo dicho al público en general, que también está dirigido a ellos. Al fin y al cabo, termina por situar al público en la condición de mero observador (aun cuando de observador “welcome at the debate”). Los puntos que pueden señalarse son los siguientes: a) el libro está dirigido principalmente a vosotros; b) porque se ocupa de cuestiones teóricas ; c) las cuales afectan a los fundamentos últimos de economía ortodoxa, ya que los fallos observados en la misma no pueden estar en su desarrollo, puesto que éste ha sido realizado con gran consistencia lógica ; d) por tanto, el reto planteado de intentar persuadiros para revisar críticamente tales fundamentos, sólo puedo hacerlo mediante una alta abstracción y de manera polémica, lo que puede ser molesto; e) siento que esto sea así, pero es necesario por dos motivos : para explicar los nuevos puntos de vista, y para explicar en que se diferencian de la teoría ortodoxa, de la que no ignoro su solidez ; f) nos encontramos ante un asunto muy importante, ya que hemos casi destruido con nuestras divergencias la influencia práctica de nuestra disciplina, y no la restauraremos mientras sigamos así, sin resolver el problema. La segunda parte del prólogo resulta particularmente interesante desde el punto de vista de esos fundamentos teóricos de la disciplina que Keynes dice es necesario revisar. De manera muy concreta los señala; pero situándolos en primera persona, en su propia obra anterior, adoptando así un aire de cierta humildad, característico también de la ciencia innovadora, como compensación - si se quiere - del orgullo y jactancia de ser un (o más enfáticamente : “el” ) innovador (¿o puede que sea pudor, timidez o cierta desazón por si a pesar de todo se yerra ?). De hecho, lo venía anticipando en los párrafos anteriores: “yo mismo también he mantenido con firmeza durante muchos años las teorías que ahora ataco...” Para decir más adelante : “... si mis explicaciones son correctas...” El condicional aquí resulta harto expresivo. Es curioso observar, en este sentido, como, tras haber hecho referencia a los aspectos en que se separa su teoría de la ortodoxa, a las “afiladas distinciones” que es preciso establecer entre ambas, comienza la segunda parte del prefacio aludiendo a “The relation between this book and my Treatise on Money...” A partir de aquí conviene advertir varias cosas. En inglés ha escrito “in what respects it (su teoría) departs from the prevailing theory”. De algún modo está jugando con el verbo “to depart”, puesto que nos va a explicar como partiendo del Treatise4 , va a llegar a The General Theory, y 4 Obsérvase, dicho sea de paso, que precisamente uno de los géneros al uso durante el periodo de ciencia normal son los “Tratados”, precisamente. Ahora Keynes no se refiere a The Theory como tratado, 10 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano cuales son las diferencias en los fundamentos del uno y la otra. Pero al explicar tal proceso, está introduciendo su biografía personal, posiblemente el argumento más contundente al que puede recurrir, ya que habiéndose formado en la teoría clásica, conoce las dificultades para romper con la misma ; y así lo explica a los lectores, sus “fellow economists”. Los pone sobre aviso, y se pone de su parte al indicarles que comprende las dificultades con que se encontrarán (¿una nueva disculpa ?) : “lo que para mi propia mente es una evolución natural de una línea de pensamiento que he estado persiguiendo durante varios años, puede a veces impactar sobre el lector (“strike the reader”) como un cambio confuso de perspectiva”. Pero a continuación advierte, además, de la nueva complicación que introducen los cambios en la terminología, los cuales, advierte, “se ha sentido forzado a realizar”, si bien los mismos los explicará más adelante. Y en seguida introduce el proceso biográfico: 1. Cuando empecé a escribir “my Treatise on Money”, me movía dentro de las líneas tradicionales... 2. Cuando terminé, había hecho algunos progresos hacia la sustitución de la vieja teoría por otra nueva. 3. Pero “mi falta de emancipación de las ideas preconcebidas...” impidieron llegar más lejos y me hicieron cometer errores. 4. Errores que se pretenden remediar con este libro, que nos conduce hacia una teoría más general, la cual incluye a la antigua (“con la que estamos familiarizados”) como un caso especial. Hasta aquí la estructura formal y los aspectos más relevantes bajo este punto de vista. De los contenidos precisos nos ocuparemos luego, pues son también importantes para nuestros efectos. Sin embargo, antes de pasar a la tercera parte del prefacio, conviene apuntar dos cuestiones más desde el punto de vista del lenguaje y las formas. En primer lugar la referencia a la “falta de emancipación”. Tal parece como si la formación en el cuerpo de la teoría ortodoxa (las ideas preconcebidas) hubiera actuado como una losa impidiendo a Keynes moverse con facilidad. Sin embargo, esta afirmación nos remite a la parte primera, cuando hablando de los economistas fuertemente comprometidos (“strongly wedded to”) con la misma, Keynes indica suponer que los mismos, ante su libro, fluctuarán entre dos creencias: que él está bastante equivocado o que no dice nada nuevo. Y añade : “corresponde a otros determinar si es correcta una de estas dos alternativas o la tercera”. Pero no explica la tercera. Debe ser obvia para el lector. ¿Pero debe ser obvio también que los economistas estrechamente unidos, casados, con la teoría que él comienza a denominar clásica están incapacitados para esa tercera alternativa ? Oscilarán entre una “fe” y otra “fe”, que en cualquier caso les lleva o a defender a rajatabla a la ortodoxia : todo lo que no coincida con ésta es falso ; o a rechazar la novedad de cualquier aportación razonable. En definitiva, hay que convenir, les deberá ocurrir como la pasó a él mismo, cuando no estaba emancipado, liberado, y no pudo evitar, en consecuencia, cometer determinados errores. La verdad es que nos encontramos en un terreno muy próximo al de las vivencias religiosas ; cosa que, por otra parte, ya puso de relieve el propio Kuhn. La segunda cuestión parece de entidad menor; pero no deja de resultar llamativa. Insensiblemente, hay un momento en el que John M. Keynes cambia de persona sino simplemente, y de manera reiterada, como “book”, expresión, obviamente, más genérica, y menos comprometida, características presentes en el género “Ensayo”, típico del periodo revolucionario. 11 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano pronominal, pasa del yo al nosotros. En realidad ha habido un paso intermedio. Tras referirse a su trayectoria biográfica, alude a “Mis denominadas <ecuaciones fundamentales>... Ellas intentan mostrar como...”. Y en seguida, como colofón de su trayectoria, introduce directamente, convirtiéndolo en protagonista, al libro. “Este libro dice -, por otra parte, ha evolucionado ...” Como si escapara de su control (recuérdese, igualmente, su referencia a la nueva terminología)5. Pero en seguida, utiliza la primera persona del plural, para no abandonarla hasta acabar la exposición del contenido del libro : “...hallaremos...” ; “...nuestro método...” ; “...nuestra teoría fundamental del valor” ; “...somos llevados...” ; “...estamos familiarizados...” ¿Pretende establecer una cierta complicidad con el lector, realizando juntamente la lectura ? No lo parece. Podría ocurrir con el “hallaremos” (o “veremos”, quizás), señalado en primer lugar (“A monetary economy, we shall find, is...”) ; y con el postrero “estamos familiarizados”/”conocemos muy bien” (se refiere a la economía ortodoxa). Pero “nuestro método”, “nuestra teoría del valor” no dejan lugar a dudas. No hay complicidad con el lector. Da la impresión como si de repente, el profesor Keynes, se sintiera seguro de la validez de su hallazgo, y utilizara el “nosotros” de la ciencia normal. He luchado por encontrar una respuesta. Está aquí. Podemos exponerla abiertamente, con confianza en la validez de este hallazgo6. Sin embargo, para nuestra sorpresa, Keynes realiza un nuevo giro pronominal. En la tercera parte, inmediata al plural comentado, se convierte en “The writer...”, “the author”. ¿Por qué ? Se produce como un distanciamiento ; como si pretendiera objetivar su situación, y convertirla en tema de análisis. “El escritor... que se adentra por caminos desconocidos, depende extremadamente de la crítica y el diálogo, si pretende evitar una excesiva proporción de errores. Es sorprendente el número de locuras que puede uno creer temporalmente si piensa sólo demasiado tiempo...” “La escritura de este libro ha sido para el autor una larga lucha...” Pero en el fondo, nos encontramos sólo con nuevos pretextos para aludir a su biografía personal, y justificarse a sí mismo y a la validez de su obra : Primero advierte que el escritor que se aísla puede decir muchas tonterías; pero, a continuación, recupera de nuevo la primera persona, para llamar la atención sobre el hecho de que él no se ha aislado “En este libro, incluso más quizás que al 5 Más adelante vuelva a emplear un giro similar ; pero incluso más violentamente, en un momento clave acerca del alcance de su obra : “De este modo, somos conducidos hacia una teoría más general, que incluye la clásica..., como un caso especial” (pg. xxiii ; párr. 1). 6 En aras de la honradez intelectual, no podemos dejar de admitir una posibilidad alternativa, que es justamente la contraria : Keynes ha venido hablando en primera persona de las dificultades que ha encontrado y los errores que ha cometido, del tono de su libro, etc. Pero, tal vez, por lo mismo, le pudiera resultar muy pretencioso escribir “mi método”, “mi teoría”, y optara, puede que inconscientemente, por refugiarse en el plural. Evidentemente, esta solución sería, a pesar de todo, más congruente con las reglas que estamos considerando características del periodo revolucionario. Lo cierto, en cualquier caso, es que hay un cambio en el lenguaje en el momento en que se refiere al contenido concreto de la Teoría General, disponiéndose a narrar simplemente sus elementos significativos : sus hallazgos ; sus descubrimientos. 12 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano escribir my Treatise on Money7, he dependido del consejo constante y la crítica constructiva de...”8. Llegados a este punto, hay que advertir que no es la primera vez, en el prefacio, que Keynes recurre a la tercera persona. Precisamente, en la primera parte, en el segundo párrafo de los dos que la configuran, la ha introducido de forma circunstancial, por lo que pasa como desapercibida. La verdad es que tal recurso literario le ha permitido a Keynes, en aquel momento, reforzar su intento conciliador de mantener un diálogo a dos bandas con los colegas y el público, intentando mantener la atención (aunque distanciada) de éste, y conquistando el interés y la confianza (la “complicidad”) de los primeros: “...el público, aunque bien venido al debate, es sólo un observador curioso9 del esfuerzo de un economista para convertir en objeto de discusión las profundas discrepancias de opinión entre compañeros economistas...” Es obvio que al presentarse a sí mismo como “un” economista, mantiene la distancia con respecto al público (<se trata de una conversación privada, aunque os dejemos escucharla>) ; pero igualmente se aproxima a los colegas (<soy uno más ; debemos ocuparnos juntos de un tema muy importante para todos nosotros, aunque nos obligue a polemizar>). Y, aunque puede que Keynes no lo pretendiera expresamente, lo cierto es que, como un eco, el economista impersonal de la primera página del prefacio encuentra su reflejo en el escritor impersonal de la última página. Si cuando uno se aísla cree muchas locuras, es bueno para uno dialogar. Adviértase, además, el uso del verbo creer (“to believe”), paralelo a las dos creencias (“belief”) entre las que podían oscilar los muy ortodoxos. Obsérvese, por otra parte, que estas dos posibilidades son anunciadas (“I expect”) por Keynes, en razón del fuerte lazo que une a tales economistas con la ortodoxia. Y obsérvese como él mismo ha señalado que su propia vinculación con la 7 Obsérvese la referencia al Treatise. Siendo ésta una obra ortodoxa y aceptada, la nueva, sin embargo, ha reforzado lo que podría considerarse un control de calidad y una prueba de solidez y veracidad. 8 Al margen del análisis que venimos realizando, la manera de introducir los agradecimientos tan habituales en obras como ésta al final del prefacio, tiene un indudable toque de originalidad y elegancia, aun cuando dicha manera vaya forzada por la necesidad de buscar cuantos argumentos sean posible para conseguir la aceptación de las nuevas ideas. Al fin y al cabo, lo que viene a decir es que Kahn, sobre todo ; pero también Joan Robinson, Hawtrey y Harrod han estado conmigo, me han revisado, me han criticado..., evitando así que me aísle y pueda decir sólo tonterías. Obviamente, la fuerza del argumento crece, al menos en apariencia, gracias al distanciamiento producido inicialmente con la tercera persona : “El escritor de un libro como éste... si quiere evitar...” : el análisis está objetivado. Puede ser él, cualquiera. El acercamiento a su persona no lo realiza de manera inmediata, sino a través del impersonal reflexivo : “...las locuras que puede uno creer... si piensa sólo demasiado tiempo...” Claro está que ese “uno” puede ser igualmente cualquiera ; pero este cualquiera, apuntado de este modo, establece como una complicidad entre autor y lector, en la medida en que está recurriendo a un modo de expresarse bastante informal, haciéndolo tan cercano, que incluye en primer lugar no sólo a él mismo, sino también a quien está leyendo, al interlocutor. “A cualquiera de nosotros dos podría, incluso, pasarnos. Por eso me he preocupado de evitarlo”. Lo que resulta evidente es que Keynes estaba realmente preocupado por conseguir la aceptación de su trabajo. 9 La palabra inglesa utilizada por Keynes es “eavesdroppers”, “persona que escucha secretamente una conversación privada” (Hornby 1962, 315). El equivalente en lengua española sería fisgón o espía ; pero los matices que introducen cada uno de estos vocablos (y que podrían molestar a ese “público general”, cosa que evidentemente no pretende Maynard) parecen hacerlos poco apropiados para incluirlos en la traducción ofrecida. 13 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano ortodoxia, definida como falta de emancipación, ha sido lo que le ha impedido evitar los errores del Tratado. Parece como si todo fuera encajando. Pero hemos de llegar al último párrafo del prefacio para encontrar la clave definitiva: “The composition of this book has been for the author a long struggle of escape...” “La composición de este libro ha sido para el autor de este libro una larga lucha de liberación, y así debe ser su lectura para la mayoría de los lectores, si el asalto del autor sobre ellos tiene éxito : una lucha de liberación de los modos habituales de pensamiento y expresión. Las ideas aquí expresadas tan laboriosamente son extremadamente simples y deberían ser obvias. La dificultad yace, no en las nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas, las cuales se ramifican, en aquellos que han sido educados como la mayoría de nosotros lo hemos sido, por el interior de cada rincón de nuestras mentes”. A continuación, el nombre del autor y la fecha. A la vista del texto, prácticamente sobran los comentarios: Si los casados con la ortodoxia están fuertemente condicionados en sus reacciones, el motivo está en que la educación recibida los ha condicionado hasta el extremo, impidiendo o al menos dificultando la posibilidad de pensar con libertad. Emanciparse requiere un esfuerzo extraordinario, y tal es el aviso de Keynes al lector. El uso de la tercera persona, en la medida en que supone una cierta despersonalización, de nuevo aparece justificado por la posibilidad de acercarse de este modo al lector. El economista de la primera parte que se une a sus colegas, el autor que decide no aislarse de la parte segunda, de nuevo se sitúa como uno más con los lectores potenciales, reconoce que los está zarandeando violentamente (al fin y al cabo es una lucha), pero termina por fundirse, confundirse con ellos, utilizando de nuevo la primera persona del plural, pero ahora no como una referencia mayestática o tímida hacia su propia persona, sino asumiendo colectivamente la debilidad de una educación heredada. “... our minds”, “... nuestras mentes”, es un expresivo punto final para un prefacio, que es guía y aviso para los lectores; pero también una proclama. A la vista de cuanto se ha dicho hasta el momento, pueden concluirse tres cosas. La primera, que se cumplen prácticamente todas las reglas de juego características del periodo revolucionario, salvo recurrir a la historia (aunque también esta regla se cumplirá a lo largo del libro, ya que Keynes cita autores tan dispares como Solón, p. 340; los Mercantilistas, p. 334-51, 358-9; Marx, 32, 355; Locke, 342-4; etc.)10. La segunda, que para Keynes debe restaurarse el prestigio de la ciencia económica, para lo cual es preciso introducir nuevas formas de pensamiento y expresión, siendo la principal dificultad para ello la falta de libertad intelectual de los economistas, encerrados mentalmente por la educación recibida; de ahí que estos deban luchar para liberarse de tales restricciones. Por último, Keynes fue un economista crítico de su época que se opuso frontalmente a la ortodoxia económica aceptada, asumiendo responsablemente la 10 Conviene advertir que tales referencias históricas aparecen también en los “Prefacios” elaborados por Keynes para las ediciones alemana (xxv - xxvii), japonesa (xxix-xxx) y, sobre todo, la francesa (xxxi-xxxv), en la que cita a diversos autores (Levasseur, Molinari, Leroy-Beaulieu, Gide, J.-B. Say), y se detiene en particular en Montesquieu, a cuya doctrina dice retornar (en las pgs. xxxiv y xxxv). 14 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano dificultad de la empresa y las severas críticas a las que se exponía con sus revolucionarias tesis. 3. LA EQUIDAD EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA Anteriormente hemos comentado la importante influencia de sus amigos de Bloomsbury en la forma de pensar de Keynes, sobre todo hasta la fecha de su matrimonio en 1925. Este grupo, como es sabido, no estaba interesado en las cuestiones sociales y sus miembros, incluido el propio Keynes, eran elitistas. Su interés por la justicia social era prácticamente nulo. No obstante, a lo largo de su vida, Keynes mostró en algunos aspectos una actitud muy distinta a la que predicaban sus amigos. En esta dirección, se puede situar el interés que le suscita la situación de las capas de la población más desfavorecidas, poniéndolo de manifiesto en diversos episodios de su vida. Las razones que pudieron alimentar esta vertiente pueden encuadrarse en varios compartimentos. En primer lugar, podremos traer a escena la agitada actividad en el campo de las obras de caridad locales que mantuvo su madre. Florence Adam Smith planificó una de las primeras Bolsas de Trabajo para Jóvenes, se ocupó de un colectivo de personas que padecían tuberculosis crónica, desarrolló un trabajo precursor suministrando ayuda quirúrgica a los indigentes, fue secretaria local durante muchos años de la Sociedad de Organización de la Caridad, asociación que se encargaba de ayudar a los más necesitados y donde alcanzó importantes logros,... Keynes siempre adoró a sus padres y mantuvo una estrecha relación hasta el día de su muerte. Harrod (1958, p. 33) sostiene acertadamente sobre la influencia de su madre que “es posible que el humanitarismo práctico produjera en el joven espíritu de Maynard impresión más profunda que las doctrinas abstractas de los filósofos sociales, que a veces estaban un poco distanciadas de las sórdidas realidades. Maynard podría ver en sus actividades el espíritu reformador de Cambridge convertido en realidad y aliviando a personas necesitadas”. Keynes adquirió en Harvey Road un enorme sentimiento de responsabilidad social y una aguda sensibilidad para los grandes males sociales. En segundo lugar, cabe hacer referencia a sus afinidades políticas al Parido Liberal, una agrupación que contemplaba en su horizonte la idea de justicia social, aunque su incapacidad de ceder ni en un ápice en sus convicciones le impedía militar en un partido concreto. La verdad sea dicha, parte de ese interés primitivo por esta formación política era porque se trataba del partido mayoritario entre la intelectualidad británica. En cualquier caso, desde su etapa estudiantil ya sentía atracción por el Partido Liberal, en la medida que tenía un marcado carácter reformista. Cuando la recesión económica empezó a tomar cuerpo en el Reino Unido, Keynes pretendió poner al servicio del partido el programa de acción que se desprendiera de su nueva teoría. Por otro lado, aunque detestaba el modelo de socialismo de Estado que defendía parte de las bases del Partido Laborista, su postura a favor de llevar a cabo cambios en la sociedad para adaptarla a las necesidades de la época le hacía estar más cerca del Partido 15 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Laborista que del Partido Conservador, que se presupone que era un partido político afín a su clase social (Torrero, 1998, p. 330)11. En tercer lugar, podemos traer a colación la relación de Keynes con Alfred Marshall. El viejo maestro orientó su vida al estudio de la economía alentado por el impulso ético de mejorar las condiciones de vida y trabajo de los seres humanos. Aunque consideraba que el progreso económico mejoraría el nivel de vida de los sectores más desfavorecidos de acuerdo con lo que había acaecido durante el siglo XIX, para Marshall la pobreza era la principal fuente que inspiraba su trabajo. Esta preocupación tiene su origen, amén de las razones éticas, en la creencia en que el nivel reducido de los ingresos de las clases más pobres tenía efectos deprimentes sobre la actividad (Marshall, 1957, p. 590). Por su parte, Keynes también tenía un impulso ético que le llevaba a una actuación a favor de la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, pero con un carácter más abstracto, pues este interés está enraizado en la obligación general de hacer el bien y en la obligación moral de eliminar la irracionalidad. En cualquier caso, cabe señalar dos cuestiones al respecto en las que Keynes y Marshall convergían. Ambos economistas tienen como fin último “hacer el bien”, si bien, de acuerdo con los impulsos éticos que les mueven, Marshall persigue la consecución de este objetivo de una manera directa y Keynes indirectamente. Por otro lado, Keynes terminó por incorporar la conveniencia de la distribución de la renta en sus teorías económicas como una condición favorable para el progreso económico, al igual que había defendido Marshall, aunque desde una óptima diferente. Cabe decir que mientras que Marshall mencionó las consecuencias económicas de una distribución de la renta desigualitaria para la producción12; Keynes se centra en sus repercusiones de la misma en el descuidado “lado de la demanda”. Así las cosas, la profunda admiración y reconocimiento que Keynes profesaba a Marshall y a su obra nos lleva a pensar que el tratamiento de la distribución de la renta en sus teorías económicas pudo tener su génesis en la importancia que su maestro le había dado a esta cuestión, hasta el punto de convertirla en su razón de ser como economista. En esta línea de pensamiento, el profesor Harcourt reconoce que es difícil saber si Keynes se dejó influir por su maestro en este tema. Lo cierto es que Marshall era partidario de redistribuir la renta por razones económicas, al margen de sus propios valores éticos, y Keynes también defendió la redistribución de la renta como un mecanismo que favorecía a la economía en su conjunto. Al margen de las posibles cuestiones que pudieron empujar a Keynes a preocuparse por la equidad distributiva, el autor inglés incluyó la distribución de la renta en sus teorías principalmente cuando se “liberó” definitivamente de las ideas 11 Sobre este respecto, Torrero comenta que Keynes dejó claro que no era un conservador y saca a relucir unas manifestaciones de Keynes en un artículo titulado “Liberalism and Labour” que publicó en 1926 en The Nation and Athenaeum en el que afirma: “Estoy seguro de que soy menos conservador en mis inclinaciones que el votante medio laborista”. 12 Marshall era partidario de una distribución de la renta y la riqueza más equitativa, dado que considera que estabilidad social es un bien importante y una mejora en las condiciones de vida las clases trabajadoras implicaba mayor salud moral y una productividad superior (Torrero, 1998, p. 147). 16 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano clásicas que había aceptado durante años, a raíz de la elaboración de su General Theory. Es precisamente en su obra capital donde presenta al público y, especialmente a sus colegas economistas, como afirma en el prefacio, este asunto como parte de la teoría keynesiana que pretendía reemplazar a la “fracasada” teoría imperante. No obstante, en contra de la creencia de algunos investigadores, su sentido de responsabilidad social y su resistencia a aceptar una situación real susceptible de ser mejorada, llevó a Keynes a considerar las condiciones de vida de la clase trabajadora en distintos contextos incluso años antes de la publicación de su General Theory. En este sentido, podemos traer a colación un artículo publicado en The Political Quartely en 1930 con el título "The question of high wages" en donde se pregunta por las posibles alternativas para mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora. En primer lugar, Keynes considera perjudicial las subidas salariales para este fin, ya que afectarían a la rentabilidad de las empresas y dificultaría la exportación. Así, dado que para el capitalismo es mejor pagar salarios e impuestos bajos, ante las posibilidades de incrementar los salarios o los impuestos empresariales, Keynes se queda con la segunda, ya que "la imposición sobre beneficio no discrimina en contra de la utilización de un factor de producción particular" (Keynes, 1982, XX, p. 13). Por tanto, si se decide que los intereses de justicia y caridad requieren mejorar las condiciones materiales de la clase trabajadora, concluye Keynes, existen diversas formas de hacerlo al margen de la subida de salarios, como la mejora del sistema de pensiones, servicios sanitarios, educación, vivienda, ayudas familiares, etc. (Keynes, 1982, XX, pp. 2-16). Asimismo, cabe reseñar el punto de vista esgrimido por Keynes en "The dilema of modern socialism", artículo publicado en Political Quartely en 1932 que fue elaborado a partir de las notas de una conferencia impartida en la Society for Socialist Inquiry and Propaganda en 1931 bajo el título "A survey of the present position of Socialism". En relación con el tema que nos ocupa, Keynes se muestra convencido sobre la conveniencia de una distribución de la renta tal que proporcione poder adquisitivo a los ciudadanos para poder aprovechar la enorme producción potencial que ofrecía las técnicas productivas modernas, pues esto tendería a mejorar la sociedad (Keynes, 1983, XXI, pp. 36-37). La relación entre crecimiento económico y equidad en la distribución de la renta En el último capítulo de The General Theory of Employmet, Interest and Money (1936), Keynes empieza reconociendo que los principales inconvenientes de la sociedad de su época eran la incapacidad para alcanzar la situación de pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos (Keynes, 1973a, p. 372). A su juicio, la corrección de estos males del sistema imperante estaba al alcance de la comunidad. Sobre el primero de ellos, articula todo el engranaje de su paradigma económico, pues, el problema del desempleo fue el epicentro de su labor científica durante buena parte de su carrera como economista. No podemos olvidar el contexto histórico en el que fue engendrada The General Theory, con unas elevadas cotas de desempleo que estaban alcanzado cifras preocupantes a principios de los treinta en Gran Bretaña y Estados Unidos. 17 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Respecto al segundo de los defectos, Keynes llama la atención sobre el nexo de su teoría con la igualdad distributiva. Hasta entonces, aquellos que habían pretendido atenuar la desigualdad económica habían tropezado frontalmente con la arraigada idea de que el crecimiento del capital dependía especialmente del ahorro de las clases ricas. A la luz de las teorías keynesianas, esta actitud no tiene justificación alguna, ya que la escasa propensión a consumir, la abstinencia de los ricos, lejos de favorecer el crecimiento del capital, puede impedirlo. Por contra, las medidas de redistribución de ingresos que aumenten la propensión a consumir pueden estimular el crecimiento económico al incrementar las inversiones. De este modo, Keynes arremete contra uno de los grandes obstáculos que bloqueaba el camino hacia una distribución de la renta más equitativa y proporciona un argumento de peso a favor de la relación de compatibilidad entre equidad en la distribución de la renta y crecimiento económico. Aunque autores como Paukert o el mismo Schumpeter consideran que esta tesis de Keynes supuso un importante argumento económico a favor de la igualdad distributiva, para muchos investigadores, incluso entre los propios seguidores keynesianos, estas consideraciones han pasado casi desapercibidas. Podemos afirmar que muchos investigadores que se han acercado a las opiniones de Keynes no han considerado una parte importante del modelo keynesiano, en la medida que han obviado la influencia de la distribución de la renta. Quizá, la explicación pueda residir en que, dada la magnitud de su empresa, Keynes dejo muchas líneas por desarrollar o pocos desarrolladas. Y ésta puede ser una de ellas. Además, el propio autor no resaltó este asunto suficientemente, pues no era este hecho el que le impulsó a destronar a la teoría económica aceptada. Aunque este tema aparece en diversos pasajes de sus obras, nunca trató la problemática de la distribución de la renta como tema central de su investigación. Pero, ¿cuál era el argumento económico que esgrimía Keynes para pronunciarse a favor de una mayor igualdad distributiva? Keynes estaba convencido de que en su momento histórico el grave problema del desempleo se debía a la insuficiencia de la demanda agregada, que estaba regida por los gastos en consumo e inversión. Así, un incremento de los componentes de la demanda aumentaría tanto el nivel de empleo como el volumen de renta. Así las cosas, Keynes argumentra en The General Theory que la propensión a consumir influye en ambas fuentes del gasto privado, dado que las expectativas de consumo futuro, que se fundamentan principalmente en el consumo presente, son las causantes, en última instancia, de la inversión. De esta forma, Keynes entiende que una escasa propensión a consumir tiene, ceteris paribus, un efecto deprimente sobre el nivel de ocupación, ya que afecta negativamente a la demanda agregada (Keynes, 1973a, p. 211). Por tanto, cualquier medida de política económica que aliente la propensión a consumir estimulará el gasto en consumo y en inversión, incrementando la demanda agregada y, por consiguiente, el nivel de ocupación y el crecimiento económico, que también se verán favorecidos por la mayor capacidad de impacto de la inversión sobre la renta a través del multiplicador. Por otro lado, Keynes manifiesta en el estudio de la propensión a consumir que sólo cuando una persona o familia alcanza un nivel de renta que le permite disfrutar de 18 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano cierto grado de comodidad, se plantea la posibilidad de ahorrar. En este caso, una unidad familiar ahorrará por regla general una mayor proporción de su renta a medida que la misma se incrementa por encima de sus necesidades primarias. Así pues, concluye Keynes, el ahorro de una unidad de gasto es casi siempre un mayor porcentaje de la renta al aumentar esta última (Keynes, 1973a, p. 97). A raíz de estas consideraciones, podemos intuir los efectos que tiene una mayor o menor equidad en la distribución de la renta sobre el consumo de una comunidad. En efecto, si comparamos dos sociedades con similares niveles de renta por habitante, aquella que presente menor variabilidad de ingresos contará con más miembros que posean niveles de renta situados en torno al valor medio, mientras que la sociedad con mayor desigualdad económica estará compuesta por niveles de renta más dispares. Así, en la comunidad menos equitativa parte de sus miembros estarían dispuestos a consumir una mayor cantidad para alcanzar un cierto nivel de comodidad (las clases más desfavorecidas tendrán una propensión media a consumir y una propensión marginal a consumir cercana a la unidad, con lo cual la mayor parte de un incremento marginal de su renta la destinarían al consumo), a la vez que los miembros opulentos consumirían sólo una pequeña proporción de sus ingresos. Por tanto, en términos globales parece lógico pensar que una sociedad con una distribución de la renta más equitativa debe presentar un mayor nivel de consumo agregado, ya que el ahorro de las clases ricas, que son las que mayores porcentajes de la renta ahorran, no es tan importante en este caso. Además, las clases desfavorecidas de esta comunidad presentaran también una elevada propensión media a consumir, ya que aunque disfruten de un nivel de vida superior que las clases análogas de una sociedad menos equitativa, consumirán casi la totalidad de la renta hasta cubrir sus necesidades básicas. Este razonamiento, que se encuentra implícito en la teoría keynesiana, conduce a Keynes a afirmar, tanto en The General Theory como en algunos trabajos realizados posteriormente con objeto de difundir y defender sus tesis, que la propensión a consumir de una sociedad depende, entre otras cosas, de la distribución de la renta. Así, por ejemplo, Keynes trata este aspecto en “The General Theory of Employment” que se publicó en The Quarterly Journal of Economics en 1937 o en un artículo en el que responde a ciertas observaciones planteadas a su General Theory y que se recogió en The Review of Economic Statistics en 1939, donde afirma que "la propensión a consumir de una comunidad puede depender de su distribución de la renta; y he llamado la atención sobre este factor repetidas veces en mi libro" (Keynes, 1973c, p. 271). Keynes había considerado esta cuestión en su General Theory principalmente al analizar los factores objetivos y subjetivos que influyen en la propensión a consumir. Pero Keynes tuvo muy presente esta materia en la elaboración de diferentes partes de la obra, apareciendo de alguna u otra manera en los distintas borradores que redactó el autor durante su gestación. En uno de estos borradores titulado "The propensity to spend" que finalmente sufrió grandes cambios en el texto definitivo13, Keynes se pronuncia en los términos señalados anteriormente, si bien añade que "debemos 13 Este borrador fue usado por Keynes para la elaboración del Book III. Durante el proceso de elaboración de su obra, Keynes tomó la decisión de emplear la expresión The propensity to consume en vez de The propensity to spend, que inicialmente estaba utilizando. 19 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano recordar que [...] una distribución menos igualitaria de los ingresos reales serán desfavorable para el gasto y una distribución más igualitaria favorable. No obstante, dudo si este factor es importante en la práctica" (Keynes, 1973c, pp. 451-452) Así las cosas, dados los beneficios que se derivan de una distribución equitativa de la renta de acuerdo con la doctrina expuesta, Keynes considera oportuno la intervención estatal en aras de una distribución de la renta más igualitaria. Es decir, el economista inglés no se limitó a exponer su teoría económica, sino que pretende actuar sobre la realidad para paliar los graves problemas que azotaba a su país, acorde con las recetas que se desprendían de su análisis. En este sentido, conviene reseñar otro borrador de The General Theory en el cual reconoce que el mantenimiento de la producción total en un nivel óptimo y el mantenimiento de una distribución de la renta óptima deberían ser los dos objetivos de la gestión de un sistema económico (Keynes, 1973b, p. 404). En cierta medida, esta afirmación guarda cierta correspondencia con la idea que utiliza Keynes para iniciar el trascendente y menospreciado Capítulo 24 de su General Theory, respecto a los grandes incovenientes de la sociedad económica de su época, a saber, su incapacidad para proporcionar el pleno empleo y su arbitraria y desigual distribución de la riqueza y los ingresos. Keynes pensaba que los gobiernos debían dirigir el timón del sistema económico y, en aquellas ocasiones en que fuese necesario, debían remar hasta alcanzar nuevamente la dirección correcta. La economía no se ajustaba por sí misma como sostenían los clásicos y, por tanto, el Estado debía jugar un papel más relevante en la resolución de los problemas económicos. Así, podemos mencionar varios testimonios al respecto que fueron escritos durante el recorrido que le condujo hasta su General Theory como, p. ej., el artículo publicado en 1934 en The Listener bajo el título "Is the economic system self-adjusting?" perteneciente a la serie "Poverty in Plenty". En este trabajo, además, Keynes afirma que hay una fuerte presunción que una mayor igualdad de la renta conduciría a incrementar el empleo y el nivel de renta. Así, se muestra de acuerdo con la conveniencia de cambiar la distribución de la riqueza y modificar los hábitos de tal forma que se incremente la propensión a gastar14, a la vez que contempla la posibilidad de reducir el tipo de interés para incrementar la producción de bienes de capital. Más aún, considera necesario promover cambios sociales drásticos encaminados a aumentar el consumo, pero sólo cuando se disponga de un stock de capital que pueda ser empleado útilmente (Keynes, 1973, XIII, pp. 485-492). En este contexto, conviene traer a colación otra publicaciónen en la que el autor de Cambridge se refiere al cambio de actitud que debían adoptar los rectores políticos. En efecto, en un trabajo titulado "Am I a liberal?" publicado en Nation and Athanaeum en 1935, referido a las ideas que debían conducir al Nuevo Liberalismo, Keynes afirma que "la transición desde la anarquía económica a un régimen que deliberadamente aspire a controlar y dirigir las fuerzas económicas en interés de la justicia social y la estabilidad social, presentará enormes dificultades tanto técnicas como políticas". No obstante, "debemos encontrar nuevas políticas y nuevos instrumentos para adaptar y controlar el funcionamiento de las fuerzas económicas" (Keynes, 1972, IX, p. 305). 14 Nótese que en este estudio Keynes está utilizando la expresión “propensiy to spend”, al igual que en los primeros borradores de The General Theory. 20 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano Al hilo de esta cuestión, cabe recordar las afirmaciones de Keynes en "Some Consequences of a Declining Population" comentadas en el apartado segundo donde reconocía que en una sociedad estacionaria es necesario conseguir una distribución de la renta más equitativa y un menor tipo de interés para favorecer el consumo y la inversión. En el caso de que la sociedad capitalista rechazara estos cambios, apostilla Keynes, el actual modelo de sociedad estaría en peligro. En definitiva, Keynes insiste en que el Estado no puede mantenerse apático en determinadas situaciones y una de las posibles actuaciones es impulsar una distribución de la renta más equitativa. Para ello, Keynes aconseja en su General Theory hacer un enérgico uso de la política fiscal (política de impuestos y gastos gubernamentales) para completar el mecanismo de mercado que, en su opinión, no conseguía resolver el problema del desempleo. Así, además de hacer uso del gasto público para alentar la demanda, Keynes contempla la posibilidad de modificar la estructura impositiva de forma que revierta en un mayor nivel de renta de las capas más desfavorecidas de la sociedad, en aras de lograr una mayor igualdad distributiva que estimule la propensión a consumir de la sociedad en general. Mediante este factor objetivo de la propensión a consumir, Keynes cree posible animar ambos componentes de la demanda agregada, al mismo tiempo que incrementa el impacto de la inversión sobre la renta de acuerdo con su teoría. Después de la publicación de The General Theory, Keynes se esforzó en defender su tesis ante el aluvión de críticas que su libro había provocado, en parte promovidas a posta por el autor para que el alcance de sus ideas fuese mayor. Así, podemos encontrar entre su correspondencia algunos escritos que enfatizan este aspecto de la intervención gubernamental, como la carta que envía a R. G. Hawtrey el 24 de Marzo de 1936 donde se muestra a favor de "un esquema de imposición directa que redistribuya la renta de tal forma que incremente la propensión a consumir", dejando patente una cuestión que estaba dando lugar a equívocos motivados por la influencia del pensamiento clásico: una medida de política económica de redistribución de la renta a favor de aquellos que tienen una mayor propensión a consumir no supone una disminución del ahorro, sino al contrario, un incremento de la renta y del ahorro (Keynes, 1973c, pp. 14-17). En definitiva, como puede comprobarse, Keynes se ocupó de la distribución de la renta y, en particular, de la conveniencia de conseguir una distribución más equitativa para favorecer el crecimiento en varios pasajes de sus obras. Lo que parece relevante es la poca importancia que incluso sus seguidores han otorgado a esta parte de las teorías económicas keynesianas. Desde nuestro punto de vista, creemos que es imprescindible enfocar el pensamiento keynesiano como un bloque, sin omitir ninguna cuestión al acercarnos a sus teorías, máxime cuando nos estamos refiriendo a un aspecto con extraordinarias repercusiones económicas y sociales. BIBLIOGRAFÍA ANCHUELO CREGO, A. (1996): “Breve historia de un heterodoxo: John Maynard Keynes, 1883-1946”, Información Comercial Española, n. 758, pp. 7-18. 21 GARCIA LIZANA, A. PÉREZ MORENO, S. Equidad y crecimiento en el pensamiento keynesiano CHAMIZO, P. J. (1987): “Los genera discendi en ciencia y filosofía”, en Martín Vide, C. (ed.): Lenguajes naturales y lenguajes formales, Barcelona, Universidad de Barcelona. HARROD, R. F. (1958): La vida de John Maynard Keynes, México, Fondo de Cultura Española. KEYNES, J. M. (1973a): The General Theory of Employment, Interest and Money, en Mooggridge, D. (ed): The Collected Writtings of John Maynard Keynes, VII, London, Royal Economic Society. KEYNES, J. M. (1972): Essays in Persuasion, en Mooggridge, D. (ed): The Collected Writtings of John Maynard Keynes, IX, London, Royal Economic Society. KEYNES, J. M. (1973b): The General Theory and After. Part I. Preparation, en Mooggridge, D. (ed): The Collected Writtings of John Maynard Keynes, XIII, London, Royal Economic Society. KEYNES, J. M. (1973c): The General Theory and After. Part I. Defense and Development, en Mooggridge, D. (ed): The Collected Writtings of John Maynard Keynes, XIV, London, Royal Economic Society. KEYNES, J. M. (1982): Activities 1929-1931. Rethinking Employment and Unemployment Policies, en Mooggridge, D. (ed): The Collected Writtings of John Maynard Keynes, XX, London, Royal Economic Society. KEYNES, J. M. (1982): Activities 1931-1939. World Crises and Policies in Britain and America, en Mooggridge, D. (ed): The Collected Writtings of John Maynard Keynes, XXI, London, Royal Economic Society. MARSHALL, A. (1957): Principios de Economía, Madrid, Aguilar. SKIDELSKY, R. (1986): John Maynard Keynes. Hopes be trayed. 1883-1920, Elisabeth Sifton Books – Viking, New York. SKIDELSKY, R. (1992): John Maynard Keynes. The Economist as saviour. 19201937, Macmillan London Limited, London. TORRERO, A. (1998): La Obra de John Maynard Keynes y su Visión del Mundo Financiero, Madrid, Instituto Español de Analistas Financieros y Editorial Civitas.