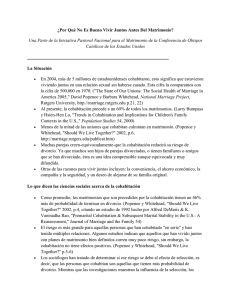

Vivir Juntos

Anuncio