[T1]Las múltiples faces del travesti: la dispersión del sujeto en los

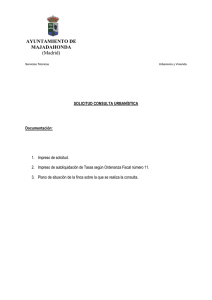

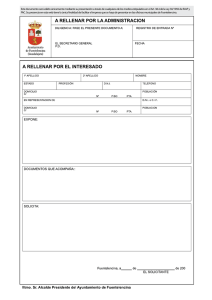

Anuncio

![[T1]Las múltiples faces del travesti: la dispersión del sujeto en los](http://s2.studylib.es/store/data/005507631_1-7e57de06c17dfaf40e1ef35444ad62a5-768x994.png)