DICEN QUE RECORDAR

Anuncio

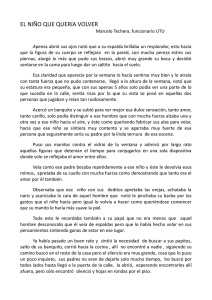

DICEN QUE RECORDAR para Priscilla Rivas-Loria Habían acudido juntos a aquél hospital todos los miércoles de los últimos cinco años. Al principio, él se sentía bien e insistía en ir sólo, y ella tenía que luchar para que le dejase acompañarlo. Luego, poco a poco, a medida que la enfermedad progresaba y él se iba debilitando, comenzó a aceptar su compañía de mejor grado. Durante el último trimestre, él ya no tenía fuerzas para conducir y casi siempre era ella quien lo llevaba. Cuando el médico vino a verla a la sala de familiares, y le dijo que unos pocos minutos después de administrarle el ciclo, él había entrado en coma, y que, en opinión de todo el equipo, se trataba de un coma irreversible, ella no se alteró. Habían estado esperando ese momento desde hacía meses. Si acaso, sintió que los cálculos sobre los plazos no hubieran sido más precisos. Tres semanas antes, otro médico les había dicho que, en su opinión, aún les quedaban varios meses por delante. - “De todos modos – había dicho mirándole a su marido con estudiada cautela – convendría que fueras dejando todo en orden”. Él respondió que tenía “todo en orden” desde hacía tiempo. A ella le sorprendió la naturalidad de la conversación. Uno nunca se ve a sí mismo hablando de estas cosas en estos términos. Cuando el médico abandonó la sala de visitas ella fue hasta la habitación, y lo vio en coma y con los ojos abiertos, ya no pudo separarse de su lado. De vez en cuando le acariciaba la frente, o le tomaba la mano y sentía su pulso latir, fuerte aún, como cuando era joven, bajo las abultadas venas de la muñeca. No tenía puesto ningún gotero, ni había ningún monitor, ni estaba intubado. Aquella había sido su voluntad expresa al ingresar cuando, como cada uno de los tres miércoles anteriores, la enfermera encargada de rellenar el formulario le había preguntado que quería que le hicieran, o le dejaran de hacer, llegado el momento. - Dejarme morir en paz- había sido su escueta respuesta. Lo vio en coma, con los ojos abiertos, y sintió amor y piedad por él. Sintió también la enorme fuerza de aquel cuerpo, que hasta minutos antes había sido el de su marido de los últimos doce años, luchando por aferrarse a la vida hasta el último aliento. Recordó el cuidado con que, pese a estar desahuciado (o tal vez por eso), las enfermeras lo bañaron y lo asearon esa misma tarde, y sintió el olor de la crema hidratante con que le habían recubierto las zonas de roce con el colchón y las sábanas, y también, la cara, las axilas, los flancos, los dedos de los pies y las manos. Pensó en los millones de personas que, en circunstancias similares, no podían pagarse esa misma atención, esos mismos cuidados. Esa noche ella habló con su padre. Su padre había sido banquero en Iowa y estaba jubilado desde hacía quince años. No profesaba ninguna religión, y a ella la había educado en la indiferencia religiosa, pero de siempre ella lo recordaba como un hombre de espiritualidad muy marcada. Vivía en una pequeña comunidad de gente rica y culta, todos mayores, todos más o menos de la misma edad. Su padre empleaba gran parte de su tiempo libre (es decir, casi todo su tiempo) en ayudar a sus vecinos a prepararse para cuando llegara el momento - No se irá si tu no le dejas ir – le explicó su padre – Y no bastará con que se lo digas. Habrás de desearlo en lo más profundo. De otro modo no te escuchará. Ella pasó la noche del miércoles, y todo el día y toda la noche del jueves, recordando aquella conversación y buscando dentro de sí la energía suficiente para hacer lo que tenía que hacer. En el insomnio del jueves al viernes recordó un comentario antiguo de la trabajadora social asignada al caso. No podría repetir las palabras exactas pero tenían que ver con las similitudes entre los procesos de morir y de dar a luz. Y, también, con el que ayudar a bien morir puede ser tan importante para quien se va como para quien se queda. Reaparecido en ese momento, el comentario de aquella mujer experimentada y sensible servía sobre todo para remachar lo que le dijo su padre. En la mañana del viernes pidió que la dejaran a solas con su marido, y se acercó a la cabecera de la cama con las piernas flojas y sin saber si podría hacerlo. Una vez allí cerró los ojos y trató de recordar algún momento de intensa felicidad compartida. Había habido varios, desde luego, y alguno de los más profundos se le había personado sin previo anuncio en el duermevela nocturno. Solo que ahora era incapaz de recordarlos. Ni a ellos ni ninguna otra cosa que no fuera el propósito mismo de su dolida presencia en aquél hospital, en aquella habitación, ante aquella cama. Sentirse temporalmente vacía de memoria la estimuló. No dudó más. Se inclinó sobre la almohada, le asió la mano con fuerza y, en el mismo tono con que le reconvenía cuando él llegaba tarde a casa, o en el que, tras alguna travesura, reñía a su único hijo cuando era pequeño, le susurró al oído: - Te tienes que ir ¿me oyes? Te tienes que ir – Y luego, tras un breve respiro, añadió: - Espérame allá donde vayas. Más pronto o más tarde me reuniré contigo. Pero ahora, por favor: ¡Vete! A continuación, se dio media vuelta y salió a toda prisa de la habitación, sin volverse a mirarlo. Pasó la siguiente media hora caminando sin rumbo fijo por el mismo jardín donde había paseado cada mañana de cada miércoles de los últimos cinco años. Para ayudarse a no pensar se entretuvo en hacer cálculos: mil ochocientos veinticinco días, cuarenta y tres mil ochocientas horas, dos millones quinientos sesenta y ocho mil minutos, ciento cincuenta y cuatro millones ochenta mil segundos… Era un restallante día de mayo. El cielo vestía un azul imperioso. Las palomas zureaban en los pinos y los mirlos silbaban entre los arbustos. Le llamó la atención el intermitente zumbido de los insectos, que era como el fondo opaco sobre el que resaltaba la vida. Regresó al edificio principal pensando cómo recordaría años después de todo aquello. - Dicen que recordar es una cosa muy especial – murmuró para sí – Que uno no recuerda lo que quiere sino lo que puede. Caminó por los pasillos hasta la habitación de su marido con la zozobra en el alma y segura de que lo encontraría como lo dejó. Sin embargo, lo encontró solo y muerto. Mientras se preguntaba adónde habrían ido todos (médicos, enfermeras, familiares, amigos…) se acercó a la cama, comprobó la ausencia de respiración y de pulsos y, con un esfuerzo que se le antojó sobrehumano, le cerró los párpados. Luego se inclinó sobre su rostro y lo besó por última vez. De pronto, sintió un escalofrío. Tímida, imperceptible, evaporada casi, sus labios detectaron en la mejilla de él la húmeda y salada huella de su última lágrima. Alberto Infante Campos (Incluido en el libro: “Dicen que recordar”, relatos, Ex Libris ediciones, Madrid 2004)