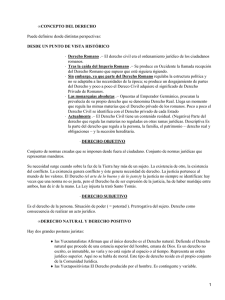

Acerca de un concepto romano - Revistas Científicas Complutenses

Anuncio