«PEJERÓN», el loco padre del “Niño de Vallecas”

Anuncio

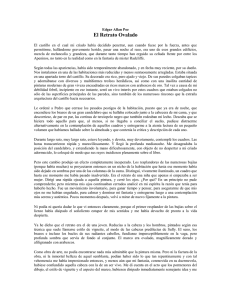

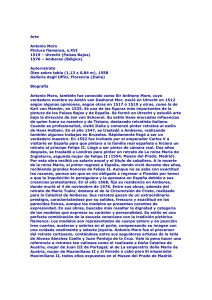

La Mandragora Año VI ~ Nº 4 ~ Enero / 2006 [#69] «PEJERÓN», el loco padre del “Niño de Vallecas” 1.- Datos biogáficos de Antonio Moro. Antonio Moro es el nombre castellanizado del pintor renacentista flamenco Anthonis Mor Van Dashorst, autor del «Pejerón», uno de los cuadros que voy a comentar. Nació en Utrecht en 1517 ó 1519, donde inicia su aprendizaje con Jan van Scorel, quien había sido alumno de Durero. En 1547 se traslada a Amberes, aunque trabajará después en Bruselas. Es aquí donde, gracias a su protector Antonio Perrenot, el influyente cardenal Granvela, conoce a Carlos V y a su hijo Felipe, llegando a ocupar el puesto de pintor de cámara. En sus numerosos retratos de personajes nobles y de la realeza, es proverbial la capacidad de su pincel para la “captación psicológica del modelo”. Trabajó durante un tiempo en Madrid, pero abandonó España en 1558-59, posiblemente porque la Inquisición tenía sospechas de su religión protestante. En Flandes continuó trabajando como pintor de cámara para Felipe II, instalándose definitivamente en Amberes desde 1568, donde fallecería en 1576. Moro es, sin lugar a dudas, el creador del retrato de corte español. 2.- La alegoría. Pero pronto Moro, además de imágenes “de representación, estado o aparato”, muy convencionales y mecánicas en la forma de mostrar la majestad mediante poses señoriales, ricos vestidos, joyas, bastones, armaduras etc., produce otras de carácter alegórico, avecindadas a lo enigmático o grotesco. Son imágenes que no desean ser vistas sólo como retratos (productos de la imitatio), sino que pertenecen de lleno al ámbito de la alegoría (productos de la inventio), ámbito en el que, según Benjamin, la pugna entre la intención artística y la filosófico-teológica alcanza una “síntesis que no debe ser considerada tanto una paz como una tregua dei entre las dos posiciones adversas”. Imágenes que pueden leerse como jeroglíficos de la naturaleza caída o emblemas de la decadencia histórica. 3.- «Pejerón», avanzadilla de la pintura alegórica. En este sentido, Antonio Moro hizo dos pioneros retratos de esos ‘personajes’ que tuvieron gran acogida en los palacios reales y en las casas de los grandes señores: uno del «Enano del Cardenal Granvela» y otro de «Pejerón, loco del Conde de Benavente». Con ellos queda inaugurada para la pintura la representación de un ámbito cortesano de bufones, locos y contrahechos que más adelante llegará a ser habitual en Velázquez. El retrato que veis aquí de «Pejerón» (realizado entre 1554 y 1559; y que dada la categoría del artista es una muestra de la importancia alcanzada en la época por los Condes de Benavente, en cuyo Castillo-Palacio llegó a hospedarse Felipe II en 1554; probablemente en el séquito del rey se hallaría Moro, su pintor de cámara, y no sería descabellado pensar que entonces pintase el “Pejerón”) da entrada en la retratística, frente a la belleza humana ideal propia del Renacimiento, a la deformidad humana real (no imaginada en infiernos o lugares de la fantasía al modo de El Bosco, ni extraída del ámbito popular al modo de Bruegel, sino cercana a los reyes y señores) en la que “la mueca del diablo asoma sin tapujos”, como dijera Benjamin refiriéndose al personaje cómico de los dramas barrocos alemanes. En efecto, la deformitas provoca risa, y ésta servía de cura/alivio para la melencolia, enfermedad de moda en la época, que afectaba según refieren las crónicas a D. Alonso Pimentel, conde de Benavente, el cual padecía profundas y reiteradas depresiones. Ahora bien, que Pejerón sostenga en su mano (la derecha) una baraja de naipes puede interpretarse, y así es costumbre hacerlo, como símbolo de su condición ociosa y de su ocupación en “el I. E. S. León Felipe – Benavente Pejerón, bufón del Conde de Benavente y del Gran Duque de Alba Óleo sobre tabla ANTONIO MORO (Utrecht 1519 - Amberes 1576) Identificado en el Inventario del Alcázar de Madrid de 1600 con el “Pejerón, loco del Conde de Benavente, con calzas y jubón blanco y una baraja de naipes en la mano derecha”, guardado en la Casa del Tesoro. Posiblemente ejecutado en el último viaje a España del pintor en 1559, Moro retrata al bufón de cuerpo entero y de pie ante un fonde oscuro, sin referencias espaciales, aunque, al ocupar todo el espacio disponible en primer plano, no se puede apreciar bien la estatura real de Pejerón. Ricamente vestido, con traje propio de un cortesano, sólo su cabeza grande, sus piernas cortas y su mano deforme, con la que sostiene la baraja –símbolo de la ociosidad–, advierten de su condición y de su ocupación, “el oficio de burlas”. Museo del Prado http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2 Pág. 10 La Mandragora Año VI ~ Nº 4 ~ Enero / 2006 [#69] oficio de burlas” (esto dice la cartela que flanquea el retrato en el Museo del Prado, donde se ha exhibido durante el año 2005 con motivo de la exposición “El retrato español”), pero que lo haga con su mano ‘mala’, tras cuya deformidad se medio oculta vergonzosamente el mazo de cartas a la vez que nos lanza una mirada entre desconfiada y admonitoria, permite pensar que para Moro, como para la Iglesia reformada, la ociosidad no es en absoluto santa, sino la puerta de entrada de todos los vicios, que incluso desfiguran fisicamente la dignidad humana. Como es sabido, la Reforma alabó las nuevas virtudes cristianas de la sobriedad ascética y el trabajo. Y no es tampoco casual que el entonces secretario del Conde de Benavente, el astorgano y erasmista Antonio de Torquemada, dos de cuyos libros cita Cervantes en el Quijote, escribiera contra el vicio del juego el primero de sus Coloquios satíricos (1553), ni que se cuidase de señalar lo que diferencia a su diálogo, “en que se tratan los daños corporales del juego”, de otra obra anterior escrita por Sebastián de Covarrubias, titulada Remedio de jugadores, 1519, en la que “esse frayle trata lo que principalmente toca al ánima y a la conciencia”. En el retrato de “Pejerón” podemos ver, no ya al entrañable, gracioso y querido bufón contrahecho de los reyes y nobles, sino una alegoría corporal de la naturaleza caída del jugador vicioso o del ocio improductivo. La posición que ocupan los naipes en la zona central del cuadro y en la mano más cercana al espectador nos indica su centralidad semántica; que estén inclinados en dirección al suelo por la deformidad de la mano indica topográficamente su condición material de algo bajo; asimismo, y tal vez con un exceso interpretativo que no me resisto a apuntar, eso mismo indicaría que la carta sea el seis, la cifra relacionada con el número del maligno; y, por último, que sea el seis de corazones, el palo de la baraja que simboliza el amor concupiscible y, por tanto, el palo más alejado o turbador de la recta razón y la prudencia, nos confirmaría su condición de alegoría del vicio. 4.- «Pejerón»: una “rareza”. En el Inventario del Real Alcázar de Madrid de 1636, este cuadro se menciona situado en una zona, La Galería del Cierzo, de contenido variopinto, pero en la que destacaban dos grupos de retratos: uno de rarezas humanas (en el que se citan, además de Pejerón, El Loco Morata, Catalina la Portuguesa, La enana Magdalena Ruiz, El gigante Juan Biladons, etc.) y otro grupo de rarezas animales (como «un pájaro extrahordinario», un «búfano» -búfalo- negro sin cuernos y una cabra montés «que parece baca porque tiene los cuernos como tal»). Es decir, menos de un siglo después de pintado, Pejerón sólo es entendido como la representación pictórica de una “rareza”, algo a lo que el manierismo del XVI había sido muy aficionado (como lo demuestran la colección de pinturas reunida por Fernando de Tirol en el Castillo de Ambras o la de Rodolfo II de Praga, por poner dos notorios ejemplos), pero no como una barroca alegoría moral. 5.- «El Niño de Vallecas», de Velázquez. Hubo, creo, una excepción: Diego Velázquez, que siendo pintor del rey pudo contemplar con detenimiento en el Real Alcázar la magnífica colección de pinturas de los Austrias. Hay un cuadro suyo cuyo motivo central, digo, está inspirado en el Pejerón. Me refiero al retrato de Francisco Lezcano o también llamado «El Niño de Vallecas». Según el catálogo ‘Velázquez’ del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (1990), «Francisco Lascano, llamado El niño de Vallecas, fue pintado por Diego Velázquez entre 1630 y 1643, siendo el enano del príncipe Baltazar Carlos». Sus manos infantiles sostienen y parecen mostrar un objeto que se halla situado prácticamente en el centro geométrico del cuadro: en la intersección de las dos diagonales que insinúan los brazos del «Niño». Qué sea ese objeto ha dado mucho que hablar. Camón Aznar (1964) piensa que es “un pincel de mango I. E. S. León Felipe – Benavente y brocha cortos y planos, que el pintor le dejaría para que se entretuviera”. Para Madrazo (1841) es “un trozo de pan o un casco de teja”. Pantorba (1959) apunta que puede ser un naipe, aunque es “imposible precisar lo que el Niño tiene entre sus manos”. Para Brown (1986) se trata de unos naipes, “mecánica actividad que es todo lo que precisa el pintor para animar la postura y establecer la atmósfera psicológica del cuadro”. A Domínguez Ortiz (1990) le parece acertada esta última hipótesis, “ya que los cortos dedos del enano parecen dispuestos a barajar o a hacer un juego de manos. Aunque tampoco es imposible que se trate de un librito (aunque ¿la baraja no lo es de los jugadores, según la consabida broma?)”. Creo que el objeto es una baraja, pero la posición central que ocupa en el cuadro no se aviene bien con interpretarlo como algo que sirviera para “entretener al niño” mientras era pintado o para “animar la postura” de éste. Igual que en el retrato de Pejerón, el mazo de cartas también se encuentra dirigido hacia abajo y la puntera del pie deforme (el derecho) señala directamente al enigmático objeto, convirtiéndolo en el asunto central del cuadro, en la cuestión que exige ser ponderada, cavilada, porque en ella el artista ha puesto todo su ingenio (como en las pinceladas su arte de pintor) elevando la pintura a poesía (ut pictura poesis), a arte liberal y no mecánica. Pero el gesto de las manos no es el de barajar, más bien creo que es el gesto de quien está a punto de repartir las cartas empezando por nosotros, espectadores del cuadro, con quienes el Niño parece querer jugar haciendo ademán como de darnos cartas. No hay rastro de desconfianza en su cara, sino ambigua inocencia y, sobre todo, la evidente desidia (reflejada también en el desaliñado atuendo) de quien, aunque tal vez ajeno al vicio del juego, sólo puede ser/ofrecer un ocio que es mero pasatiempo improductivo. La “mirada inmóvil”, melancólica, que nos lanza desde lo alto sabe bien de la corrupción permanente de todo lo terreno, del monstruoso y devorador paso del tiempo que todo lo convierte en juego inútil. Es la mirada con la que el arte barroco aspiró a perdurar. 6.- La eterna caducidad de la Naturaleza. Que la alegoría permitiese entrar en ‘escena’ a la naturaleza sólo como ruina conecta con el modo que tenía esta época de sentirla: como eterna caducidad. Algo completamente opuesto a un concepto de la Naturaleza transfigurada, idealizada, propio del primer Renacimiento (Benjamin dixit, que no pixie). SALUSTIANO FERNÁNDEZ --- http://centros5.pntic.mec.es/ies.leon.felipe2 Pág. 11