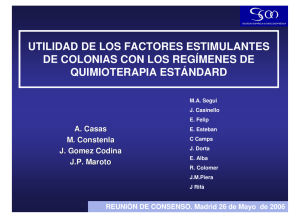

Consenso sobre el Manejo de FACTORES DE

Anuncio