`Una parte importante de quienes viven sin un abastecimiento de

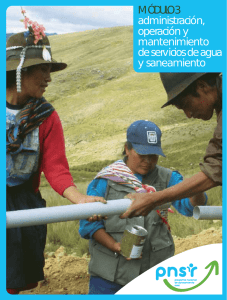

Anuncio