Nadie sabía nada de él, ni siquiera su nombre. Pero

Anuncio

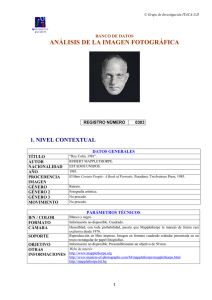

2. N adie sabía nada de él, ni siquiera su nombre. Pero se llamaba Maurice Guilleau, o tal vez tampoco este fuera su nombre auténtico. Era una de esas personas de las que nada se sabe, de las que apenas si se recuerda algo es vagamente su rostro y un indeterminado acento de ambigua extranjería en sus palabras, en su particular forma de vestir o de caminar, en su porte, quizás también en su estatura. De él, de Maurice Guilleau, tan solo se conserva por puro azar una única fotografía, encontrada entre las pocas pertenencias de una prostituta. Un tibio retrato tomado en Berlín, durante el año 1932, según reza una pequeña inscripción con letra de imprenta; era su rostro, el rostro de un año en el que ya sus facciones tampoco pertenecían al hombre que se asomaba entre los blancos y negros de aquella fotografía: con la cara ladeada hacia la izquierda, con parte de su mejilla enturbiada por los grises del fondo. De aquel retrato destaca su mirada, insinuadamente azul entre los tonos avejentados de ese cartoncito, en cuyo reverso, con una caligrafía antigua, se puede leer a modo de dedicatoria: “Siempre tuyo, M. Guilleau”. Y una rúbrica ilegible, un lazo que se entrelaza sobre sí; letras sobre el fondo amarillento del reverso que no terminan de entenderse. Un “siempre tuyo”, escrito como retando al propio destino, como haciéndole una extraña caricatura al tiempo y a lo que tendría que venir después; a lo que, con impostora complicidad, Maurice sabía que sería sencillamente imposible evitar. Y allí estaba él, posando pretérito ante aquella cámara, vestido con un buen traje cruzado de paño, sobre el que destacaba el blanquísimo cuello de su camisa y su corbata de seda. Peinaba hacia atrás, ondulándosele un poco el pelo tiznado de un gris menos cálido. Mira con franqueza por detrás de sus anteojos, aunque no puede disimular su pose de hombre adinerado: sabe vestir, sabe acentuar su rango. No es la torpe fotografía circunstancial de un hombre normal, que viste traje por primera vez y que ha limpiado con fruición los botines de su boda, preocupado por que salgan brillantes, ante la impostora posteridad de hijos y de futuros nietos. Hay, por el contrario, cierta seguridad fría en su ademán, aunque se pueda percibir de lejos cierta sensibilidad que no puede ocultar en el modo en que aparece en ese retrato: tenía la apariencia de un músico quizás, la de un escritor o la de un joven erudito. Pero no se sabe nada de él con certeza, solo que aquella es la única fotografía suya de la que se tiene noticia y que ese hombre llegó a Barcelona, procedente de París, en el expreso de las doce y media, y que allí, dos días después, tomó el tren que lo llevaría hasta Madrid, donde su pista parece perderse definitivamente algún tiempo después. Lo que viniera detrás de aquel viaje, lo que aconteciese más tarde, tampoco nadie lo sabe con certeza; ni las razones que lo llevaron hasta un país en el que acababa de empezar una guerra. Y quién sabe si él mismo sabía lo que hacía realmente cuando llegó a España. O peor aún: era posible que ni siquiera él pensase que llegaba a ese país extranjero en busca de algo bien distinto de lo que se llevaría después, aunque eso formase parte de lo que el destino le tiene a cada uno reservado. Si acaso pudo salir del país transcurrido un año desde su llegada, cuando aún no había terminado la guerra, quizás lo hiciera con un pasaporte falsificado, con credenciales ficticias, con otros nombres y otros apellidos entre los que perderse para siempre, para pasar después a Francia o a Portugal, y de ahí al olvido imperfecto de aquel único retrato que se conserva de él. Ningún informe oficial se atreve a aventurar el día exacto en que llegó a Madrid, pero lo hizo durante uno indeterminado del todavía caluroso y reciente otoño de 1936. No era la primera vez que estaba en Madrid porque todo el que dice haberlo tratado afirma que dominaba el idioma, conociéndolo como si hubiera sido el castellano un hijo adoptivo. Y debió de recordar la ciudad con aquel mismo aire mortecino de polvo arrinconado que le resecaba la garganta, igual que si el calor y la 11 necesidad de una tormenta hicieran de las tardes una agobiante espera. Por eso, cuando se subió al automóvil con el que fueron a buscarlo hasta la Estación del Norte, y en el que recorrió apresuradamente la Gran Vía, Maurice se dejó despeinar por el aire que entraba por la ventanilla a medio abrir, viendo correr la ciudad tras ella, como en un cinematógrafo, como si fuese una película muda cuyas voces se habían perdido entre el ruido del motor y el ácido aroma del gasóleo. Y qué distinta era esta de otras ciudades, de París, o de Berlín, de esas otras calles y avenidas amplias y limpias, luminosas y bordeadas de frondosos árboles. Miró por la ventanilla con el desasosiego incierto de las derrotas: muros levantados en las fachadas, consignas mal pintadas, puertas tapiadas. Qué distinto Madrid del reciente París del que venía, de la luminiscencia que sobresale por los tejados plateados del zinc brillando y de sus bulevares trazados con la perfección con que se construyen las maquetas. Había algo turbio en el ambiente, en la atmósfera cargada y desértica de esa otra ciudad a la que acababa de llegar, que la hacía inconfundible entre todas las ciudades que había visitado y que se le habían ido almacenando entremezcladas en los recuerdos. Y tuvo también esa misma sensación que siempre tiene cada vez que viaja a un país extranjero: esa particular impresión de no pertenecer a ningún lugar, de sentirse lejano de todos los sitios, evanescente en cualquier ciudad, sin raíces, como si su propia historia tampoco estuviese vinculada a Ginebra, donde nació, ciudad que también se le borra de su propia memoria y se le mezcla con otros recuerdos dispares: el de hoteles de nombres inexactos, el de estaciones imprecisas de tren y el de habitaciones solitarias y amantes accidentales. Y como casi siempre, con el escaso equipaje de un fugitivo. No era una estrategia llevar una ligera maleta, pero aquello no le hacía olvidar su situación de transitoriedad: el apenas disponer de un par de trajes y de alguna camisa acentuaba aquella sensación de desarraigo. El carecer de los objetos que van configurando una vida completa le hacía a veces tener la impresión de ni siquiera existir, de viajar ingrávido de un lado a otro, sin saber muy bien quién era él mismo ni qué le podría deparar el porvenir. Precisamente porque llevaba muy poco equipaje, no le costó casi nada bajar con su maleta por la estrecha escalera del vagón, ni sostenerla sin apenas esfuerzo mientras miraba a ambos lados del andén, buscando con 12 su mirada a quienes le dijeron que irían a recogerlo. Intentó encontrar a un desconocido o a dos entre la multitud confusa que se agolpaba alrededor de él. Pero fueron quienes lo esperaban quienes supieron que era él, como si hubiera sido imposible no reconocer a un extranjero recién llegado. Fue entonces cuando lo llamaron por su nombre y él se percató de que alguien lo llamaba, acomodado tal vez a una nueva identidad, escuchándolo entre el ruidoso murmullo de la estación, llena de gente, reverberando entre otros sonidos huecos que retumbaban sin orden bajo su bóveda. Lo saludaron con una torpe amabilidad, y hubo quien cogió su equipaje ligero. Después se acomodó en el asiento trasero del coche negro y brillante que esperaba a las puertas de la estación, y arrancó calle arriba, tableteando sobre los adoquines, perdiéndose en el avaricioso tumulto de la ciudad, sobre la que amenazaba tormenta, igual que tendría que hacer el propio Maurice tiempo después, cuando ya había dejado aquella única fotografía suya en manos de quien solamente él quiso que recordara sin ambages su rostro. 13