La fuerza de su mirada

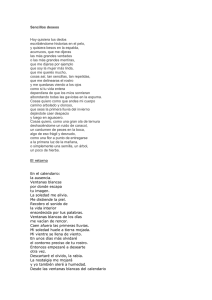

Anuncio