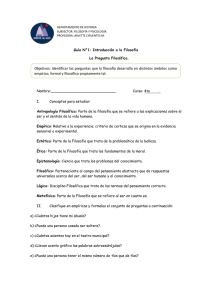

Idea de la Filosofía: el conocimiento Tomo I

Anuncio