Ella tenía nombre de fado - Universidad Pública de Navarra

Anuncio

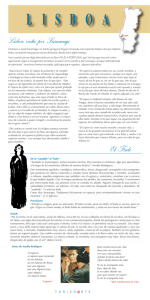

Raúl Sánchez Movellán ELLA TENÍA NOMBRE DE FADO Pamplona 2010 1 Imaginemos a un hombre al que le duelen los pies. Un hombre que vuelve del trabajo al mediodía con zapatos nuevos, demasiado rígidos y brillantes, todavía por domesticar. Imaginemos que ese hombre abre la puerta del portal de su edificio, con el pan y el periódico debajo del brazo, y sin guardar aún el llavero en el bolsillo del pantalón, busca ahora con el tacto de los dedos índice y pulgar la textura reconocible de la pequeña llave que abre la cerradura de la portezuela del buzón. Piso octavo, letra D. El último de la primera fila empezando por la derecha. Ése que siempre llenan sus vecinos con la publicidad que generosamente desechan al abrir los suyos. Dentro del marasmo de publicidad quintuplicada, se encuentra con dos cosas que llaman poderosamente su atención. La primera, una carta del Ayuntamiento avisándole del próximo cobro del impuesto de circulación – pensaba que lo había pagado ya el mes anterior- y, la segunda, una extraña postal con la imagen del Arco del Triunfo de la plaza del Comercio, con timbre y matasellos portugueses, aunque escrita en un perfecto y misterioso castellano: “Si vienes a Lisboa no dejes de pasar a verme. Me encontrarás sin esfuerzo. Actúo los fines de semana en la Taberna do Porto Perdido. Pregunta por mí. M...”. No figuraban más datos personales. Inevitablemente su cerebro se pone a dar vueltas. A girar y girar dentro de su cabeza, como el tambor de una lavadora en pleno proceso de centrifugado, sin poder encontrar una explicación razonable. Lo primero que piensa es que tiene que haber una confusión por parte del remitente. Es lo lógico. Y el primer impulso le lleva a depositar la tarjeta dentro del buzón destinado a las devoluciones al 2 cartero. No conocía a nadie en Portugal –que él recordase-, y desde luego a nadie que trabajase en el mundo del espectáculo. Pero por momentos iba aumentando su curiosidad. ¿Quién sería M.? Por eso, el segundo impulso fue detener el movimiento de su mano justo en el preciso instante en que la postal comenzaba a caer dentro del abismo infinito del buzón. La observó nuevamente por sus dos caras y se la introdujo de forma casi furtiva en el bolsillo exterior de la americana. Siempre había tiempo para devolvérsela al cartero si de verdad era una confusión. La vida le había enseñado que había que pensarse las cosas dos veces. Incluso tres. Se quitó por fin los zapatos que estrangulaban las articulaciones de sus pies maltrechos nada más traspasar la puerta del recibidor. Acto seguido, cambió el traje y la corbata de gris director de sucursal bancaria por un chándal de andar por casa. Y los calcetines negros de ejecutivo por unos blancos de deporte. Apenas tenía ganas de comer. Se había atiborrado de canapés en el habitual catering de fin de año a media mañana. Jugueteaba inapetente con el tenedor entre los restos de la cena recalentada de la noche anterior, mientras ojeaba la prensa del día, con un ojo atento al plato y con el otro a repasar por encima los titulares más importantes, dejando el árido suplemento de economía para después de la siesta. Ni siquiera comió el postre. Dejó recogidos y pasados por agua los platos y los cubiertos sobre la encimera –los metería luego en el lavaplatos- y se sentó delante del ordenador portátil con la clara intención de recabar más información acerca de aquella postal. Debía de ser la falta de alicientes lo que le motivaba a seguir con aquella absurda investigación. La angustiosa y fría soledad de aquellas cuatro paredes. No encontraba otra explicación. Poseía apenas tres datos a partir de los cuales comenzar la búsqueda: una ciudad, el nombre de un local y lo que parecía ser la inicial de un nombre propio. Abrió el buscador de internet e introdujo los términos “Lisboa” y 3 “Plaza del Comercio”. Más de sesenta y dos mil resultados. No estaba mal. Tenía entretenimiento para meses enteros. En el apartado de imágenes, aparecían algunas fotos que ofrecían visiones panorámicas de la Plaza en diversas perspectivas. Comenzó a leer alguna de las informaciones que aparecían en los resultados relevantes. Proyectada en 1758, plaza rectangular de grandes dimensiones con arco triunfal y estatua del rey José I, con entrada por la popular y comercial Rua Augusta, y salida hacia un embarcadero sobre el Tajo. Como dato curioso, le llamó la atención que fuera algo así como la Puerta del Sol para los madrileños. Un lugar en el que poder reunirse y celebrar en compañía de amigos o familiares el fin de año. Instintivamente, y a modo de confirmación, miró de reojo el calendario en forma de imán que se había traído del trabajo, colocado en un lugar visible en la puerta de la nevera. Veintinueve de diciembre, jueves. Sin embargo toda aquella información recopilada era anecdótica. No aportaba nada nuevo a su búsqueda. Probó suerte con el último dato que conocía. Un dato trascendental: “La Taberna do Porto Perdido”. En primer lugar, investigó si tenía su propia página web, como suele ocurrir con muchos restaurantes o locales de cierto nivel. No debía ser el caso. Al contrario, únicamente localizó cuatro o cinco lugares con referencias demasiado vagas. Cuando estaba a punto de tirar la toalla, en una guía de casas de fado del barrio de Alfama, y casi por casualidad, apareció la dirección: Calçadinha Santo Estevão, 9. Ni siquiera había un número de teléfono al que poder llamar. Pero era un comienzo. Una prueba de vida. Lo único que le quedaba por desentrañar era la identidad del remitente. M. Enseguida pensó que podía tratarse tanto de un nombre de hombre como de mujer. Sin embargo, atendiendo al trazo de la letra y a su experiencia con el papeleo administrativo, podía casi asegurar que aquella postal estaba escrita por la mano de una mujer. En otra página de internet localizó una 4 lista de nombre portugueses de mujer. Indudablemente las posibilidades eran infinitas. Anotó en un posit amarillo aquellos que le resultaron más llamativos y sonoros: Manoela, Margarida, Miguela, Marcia, Micaela, Martina, Mônica... Pensó instintivamente en otro nombre que empezaba por M, Marta. Hacía prácticamente seis meses que no sabía nada de ella. Prácticamente, desde que firmaron los papeles del divorcio. A Marta le encantaba viajar. De hecho, se compraba habitualmente casi todas las revistas de viajes que encontraba en el quiosco. Viajaba sobre todo con la imaginación. Se lamentaba ahora de no haber sido un viajero impenitente a su lado cuando disponía de más tiempo y libertad para poder hacerlo. Sus viajes habían sido últimamente por asuntos laborales. Sobre todo el puente aéreo a Barcelona o el Ave a Sevilla. Reuniones monótonas de directores de sucursales sin mayor aliciente o interés que la pura rutina empresarial. Muchas veces imaginó como sería la vida sin ella, y al final el verbo se hizo carne y habitó con él para siempre. Echaba de menos el contacto frío de sus pies desnudos en las noches de invierno. Los hijos que no tuvieron. El cepillo de dientes entrelazándose con el suyo en el vaso de cerámica con motivos florales dispuesto sobre el lavabo. Pero en su visión egoísta de la vida, no supo ver a tiempo que la desidia termina por minar las relaciones humanas como un ácido lento que corroe las entrañas de forma precisa y certera. Se entretuvo un rato más curioseando en la red, ojeando algunos de los artículos publicados sobre la ciudad. Se dejaba llevar por el hemisferio derecho del cerebro, aquel que dirige el rumbo de la creatividad y de la imaginación. En las fotografías de internet, se imaginaba recorriendo la ciudad a su lado. Marta y él en el asiento de madera del tranvía 28 5 realizando el habitual recorrido turístico. Marta y él en la Plaza del Rossio; o haciendo la inevitable foto delante de la Torre de Belem; o tomando un café en A Brasileira tranquilamente sentados al lado de la estatua vigía de Pessoa. En otra página se encontró con el tren hotel Lusitania, que realizaba el trayecto nocturno entre Madrid y la estación de Santa Apolonia, en Lisboa. Le fascinó la idea romántica de los antiguos viajes transiberianos, del misterio, del lujo, de los asesinatos sin resolver. Por momentos se iba despertando en su interior un extraño espíritu de aventura que no había sentido desde la adolescencia. Su mano derecha se dejaba llevar por los movimientos del ratón, como si estuviese en medio de una sesión hipnótica de espiritismo. Sin saber muy bien cómo, ya había contratado un billete de gran clase que incluía la cena y el desayuno en el vagón restaurante del tren para el día siguiente. Ya que tenía que viajar por placer, por una vez no escatimaría en gastos. No solía hacer excesos, y unos días de vacaciones no le vendrían mal. Podría evadirse de unas fechas del calendario que no le motivaban especialmente, ni por su espíritu comercial ni por el religioso. Con la cena de nochebuena en casa de sus padres ya había cumplido de sobra con todo el ritual navideño. Igualmente, localizó un pequeño hotel con encanto en pleno corazón del Chiado a un precio razonable para la época del año en la que se encontraba. Llamó por teléfono para hacer la reserva, y medio en castellano, medio en portugués, consiguió entenderse con la recepcionista. El círculo quedaba cerrado. Al fin y al cabo, fado significa destino, y el suyo podía estar escrito en aquella postal. Guardó los impresos de las reservas en la mesita de noche de la habitación y cuando se quiso dar cuenta ya eran las siete de la tarde. Se había quedado sin siesta. Y sin lectura de los suplementos de economía. Sin 6 embargo, las perspectivas del viaje le habían puesto de bastante mejor humor que con el que había salido de la sucursal. A primera hora de la mañana, llamaría al banco para decir que se tomaba libre el último día del año. Todavía le quedaban tres o cuatro días de vacaciones sin gastar y si no los disfrutaba, la empresa tampoco se lo iba a agradecer demasiado. Así que se tumbó satisfecho en el sofá delante de la televisión, dejándose seducir por cualquier programa intrascendente de media tarde. En uno de los canales del cable ponían un documental sobre perritos de las praderas, unos animales aparentemente adorables que habitan las laderas de escasa hierba de Dakota, Oklahoma, Arizona, y Nuevo México. Antes de llegar a Oklahoma, y sin proponérselo apenas, había cerrado los ojos. Y afortunadamente, ya no le dolían los pies. Imaginemos ahora a un hombre que arrastra un pequeño troller Sansonite a lo largo del inacabable andén de la Estación de Chamartín. Hacia las 10 de la noche, el tren hotel Lusitania esperaba humeando lánguidamente estacionado en la vía 7. No salía hasta las 22:45, pero le gustaba llegar siempre con tiempo de sobra por si había algún inconveniente de última hora. Le parecía, no obstante, que el espíritu decadente del viaje quedaba, en parte, limitado por el horario nocturno. Los viajes nocturnos siempre le habían recordado a los viajes espaciales. Un mundo exterior ausente de atmósfera, rodeado de innumerables peligros. No obstante, la cena fue perfecta –se sentía como un Hércules Poirot sin bigote ni sombrero rodeado de cientos de criminales sin escrúpulos-, y en el coche-cama no se dormía del todo mal, lánguidamente mecido por el traqueteo del trayecto. Le despertó placidamente el aviso del revisor a eso de las siete y cuarto de la mañana. Media hora más tarde el tren entraba con paso cansino en la estación de Santa Apolonia. Y al salir por la puerta de la estación, le pareció acceder a otro mundo, a través de una especie de túnel 7 del tiempo. Se había pertrechado de un plano de la ciudad en la oficina de turismo, pero en lugar de coger la línea azul del metro hasta Baixa-Chiado, se decidió por tomar un taxi, a pesar del escaso equipaje. Así tendría su primer contacto turístico con la ciudad. Lloviznaba ligeramente. Una neblina fría y pegajosa difuminaba los contornos de su primera vista panorámica de la ciudad cerca del Tajo. Al pasar por una de las calles laterales de la plaza del Comercio le pidió al taxista que parase un momento. Sacó la postal de la cremallera lateral del bolso de mano y la colocó sobre el cristal de la ventanilla. Coincidían a la perfección. No se podía creer que estuviese al fin allí. Sin embargo, a su pesar, la Plaza se encontraba en obras, llena de vallas metálicas que impedían una visión de conjunto. El taxista notó su decepción. Intentó explicarle que se trataba de unas mejoras para el saneamiento de las aguas residuales que desembocan en el río. El centro de la Plaza lo ocupaba ahora un enorme árbol de navidad con recargada decoración navideña, y a su lado, unos operarios se afanaban por preparar lo que parecía ser un enorme escenario. Entonces recordó lo que había leído en internet sobre la celebración de la fiesta de fin de año. El taxi atravesó unas estrechas calles para enfilar al fin hacia la Rua Nova do Almada donde se encontraba el hotel. Un edificio de cuatro plantas del siglo XIX en suaves tonos anaranjados, bastante reformado y bien acondicionado, con una cafetería con terraza acristalada en el piso superior desde la que se podía contemplar una vista privilegiada de la plaza de Rossio y de todo el casco antiguo. Al ir hacia su habitación en el último piso, se asomó un momento a la ventana abierta de la cristalera, y el aire le golpeó directamente la cara desde el Atlántico como el gancho de izquierda de un púgil de ciento veinte kilos. Todas las imágenes que había visto en internet, la mayor parte de ellas bucólicas, correspondían sin duda 8 a otras épocas del año. Aprovechó para deshacer el poco equipaje que llevaba y darse una ducha, algo que no le había dado tiempo a hacer en el tren. En la recepción le entregaron un kit de supervivencia. Otro plano de la ciudad con direcciones de interés, una caja de pastillas de sabor a menta y un paraguas de mano regalo publicitario de una cadena de tiendas de cabinas de bronceado. Muy apropiado para el equinoccio de las navidades. En la puerta del hotel se preguntó por primera vez qué es lo que hacía allí. Al fin y al cabo, quién era él. Un extraño. Un turista en Lisboa a contracorriente. Ni siquiera sabía qué había venido a buscar. Olvidar definitivamente su relación con Marta. Protagonizar una tórrida aventura amorosa de película en blanco y negro de los años cuarenta. O simplemente se había dejado llevar sin sentido por el abismo magnético de lo desconocido. Enfiló nuevamente andando hacia la plaza de Comercio y a partir de ahí comenzó un paseo por la Baixa a través de la Rua Augusta hacia la plaza de Rossio. Subió en el elevador de Santa Justa hasta el Barrio Alto. Sin embargo la vista seguía siendo neblinosa y el día no parecía que fuese a brindarle una perspectiva más nítida de la ciudad. Recordó que la misión que le había llevado hasta allí era intentar desentrañar el significado oculto de la postal que llevaba ahora en el bolsillo del abrigo. Localizó en el mapa cual era la forma más sencilla de llegar a Alfama para poder encontrar con tiempo el local. Reconocer el terreno con anterioridad le daba siempre seguridad. Ni siquiera sabía si abrirían el 31 de diciembre. Al bajar a Rossio cogió el inevitable tranvía 28 que recorría algunas de las zonas más turísticas de la ciudad. Se sentó en uno de los bancos de madera y fue observando con detenimiento y curiosidad el paisaje urbano. En 9 Alfama se vio desbordado por el trazado laberíntico e inclinado de las calles y no tuvo más remedio que preguntar a alguno de los pocos transeúntes que deambulaban a aquellas horas por el lugar. Así comprobó que el “portuñol”, esa mezcla simbiótica entre español y portugués, era un lenguaje mucho más extendido de lo que podía imaginar en un principio. Al llegar a la entrada de la Taberna le sorprendió encontrar los faroles de la puerta ya encendidos. Era poco más de la una y media de la tarde, y por lo que sabía, el ambiente de este tipo de locales no cobraba vida hasta que anochecía. Un papel escrito a mano encima de la vitrina de cristal donde se encontraba la carta con los menús indicaba que al ser el último día del año, y por descanso del personal, se abriría únicamente al mediodía. El negocio era el negocio, y a pesar de la época del año, los turistas revoloteaban por el barrio. Se felicitó una vez más por su previsión y su buena fortuna. Una primera vista del interior a través de la cristalera le indicaba que quedaban pocas mesas libres. Le llamó la atención la decoración de las tradicionales casas de fado. Las paredes encaladas, de un suave tono amarillento, alicatadas con azulejos hasta media altura y centenares de fotografías y objetos de cerámica, recuerdos todos ellos de tiempos pasados. A su derecha, un pequeño entarimado de madera aún vacío. El local no era muy grande. Apenas quince mesas de madera, con su mantel de cuadros rojos y blancos y una vela encendida en cada una de ellas. Al fondo, y presidida por una enorme fotografía de Amalia Rodrígues, había una diminuta chimenea en la que se consumían un par de troncos a modo testimonial. Se sentó sin preguntar, en una de las mesas de la entrada con vistas al exterior. No tardó en llegar la camarera para preguntarle si comería sólo y si prefería comer a la carta o el menú. Decidió salir del paso pidiendo el menú del día a base de un plato de jamón serrano y queso, acompañado de “porco” con ensalada, y regado 10 todo ello con una jarrita de vino de la casa. La velada discurría tranquila, con un breve murmullo expectante por parte de los comensales, ya que en realidad todos ellos habían acudido allí llevados, más por el encanto de las actuaciones en directo, que por la comida. A través del ventanal de su mesa podía observar un resquicio de la parte baja de la ciudad, una leve pincelada de Tajo al final de la callejuela que ascendía incansable, como quien mira al cielo. Poco después de que la camarera trajese los postres, la luz se fue haciendo más tenue dentro del local. El escenario fue ocupado en primer lugar por dos músicos pertrechados de sendas guitarras portuguesas, que interpretaron un par de temas para abrir boca, creando un agradable fondo musical para degustar con tranquilidad su pastel de Belem -una especie de tarta de hojaldre y nata-, pasando ambos a acompañar al primer cantante de la velada. Se presentó a sí mismo animosamente como el gran Diogo Rocha, un joven de poco más de veinte años con una profunda voz que le recordó al ya consagrado Camané. A continuación, pasaron por el escenario dos intérpretes femeninas, una de ellas, una señora mayor con moño canoso y mantón multicolor, la otra, la misma camarera que le había servido amablemente la comida, y que se arrancó con un bonito tema, procura, va! Le parecía que ambas, a su manera, ponían en su voz desgarrada todo el sentimiento del mundo, y que el alma se les escapaba por momentos por la boca, aunque no acabase de entender del todo el sentido último de todas las letras. Cuando pensaba que el espectáculo estaba ya a punto de concluir y su esfuerzos iban a resultar en vano, de una pequeña puerta lateral emergió como de las entrañas de la tierra la figura de una mujer joven, rigurosamente vestida de un negro existencial, con el pelo recogido en un larga trenza que le llegaba casi hasta la cintura. No podía ver bien su cara, en parte por la atmósfera cargada de humo, en parte 11 por la luz indirecta que creaba una sensación de penumbra alrededor suyo. Se presentó y saludo tímidamente al público. Maria do Carvalho. Debía haber imaginado desde el primer momento que ése tenía que ser su nombre. M. El nombre perfecto para una cantante de fados. El primer contacto con su voz le hizo enmudecer. La cucharilla del café le tembló entre las manos. Inició a capella una versión de una vieja canción de Doña Amalia, Extranha forma de vida. Una voz profunda y tenebrosa desgranaba melancólica la esencia portuaria y tabernaria de aquel fado. Al terminar se hizo el silencio. Unos segundos que parecieron siglos de tensa espera. Finalmente, el auditorio prorrumpió en un aplauso unánime. La actuación de Maria no se prolongó más allá de veinte minutos. Apenas cuatro o cinco temas. Al finalizar, pagó la cuenta ante insistentes reverencias de la camarera aún maquillada. A la salida habían colocado una pequeña mesa con discos de los artistas que actuaban en el local. Un inevitable souvenir más de Lisboa. No pudo evitar cumplir con el rito y comprar uno. Ella interpretaba tres de los doce temas que recogía el CD. Ya en la calle comprobó que no sólo había dejado de llover, sino que incluso lucía tímidamente el sol. Un sol mortecino de media tarde propio del último día del año. Sin darse cuenta eran ya las cuatro. Las cinco en su reloj, ya que todavía no se había acordado de cambiar la hora. Se apoyó en el capó de un viejo coche aparcado en la acera de enfrente de la puerta de entrada de la taberna. Apenas tuvo que esperar un cuarto de hora antes de que comenzaran a salir los artistas, algunos ya cambiados de ropa, otros aún con su traje de actuar debajo del abrigo. María fue la última en salir. Se había cambiado y llevaba un bolso grande de bandolera. Salía sola y no parecía que nadie la esperase. En cuanto la vio aparecer cruzó precipitadamente la calle y se dirigió hacia ella. Sus manos dentro de los bolsillos del abrigo. Al llegar a su altura, sacó la postal, la contempló de 12 nuevo y se la enseñó. Ella la miró con detenimiento y leyó a continuación el texto escrito en la parte de atrás. Lo leyó una segunda vez. Pareció tranquilizarse de pronto, y esbozó una leve sonrisa en sus labios. Le preguntó en un castellano casi sin acento portugués si llevaba mucho tiempo en la ciudad. Le contestó que no, que había llegado esa misma mañana. Apenas le había dado tiempo de hacer una pequeña visita turística al más puro estilo japonés. Ella le dijo que le acompañase, que le iba a enseñar una de las mejores vistas de la ciudad. Él la siguió en silencio a través de las empinadas rúas. Escuchaba el repiqueteo de sus zapatos de tacón sobre el empedrado milenario. Ariadna en su laberinto. Llegaron por fin a la parte alta del castillo de San Jorge después de ascender los últimos escalones de piedra del fuerte amurallado. La vista desde allí era realmente impresionante. Una visión panorámica de todo el estuario del Tajo con el puente Vasco de Gama al fondo ya a medio iluminar. Se divisaba, en un atardecer frío y casi despejado, la línea del cielo perdiéndose a lo lejos entre un inalterable mar de bruma. Se sentaron en el muro de piedra al lado de unos de los cañones medio oxidados que protegían la ciudad en tiempos pasados. Le dijo que le gustaba subir allí con frecuencia. Le gustaba ver la puesta del sol, sobre todo en las tardes calurosas de julio y agosto. Ella le preguntó si sabía lo que era el rayo verde. Julio Verne lo llamó el verde del paraíso, el verde de la esperanza. Él con un gesto de asombro le dijo que no. Ella le dijo que, antes de nada, le debía una explicación, mientras acariciaba entre sus manos la postal que él había traído consigo a lo largo de aquel extraño viaje iniciático. La historia había empezado aproximadamente un mes antes. Una de las habituales cenas de amigos con gente de la universidad después de alguna actuación. Ella cantaba los fines 13 de semana para sacarse un dinero y poder pagarse la carrera de ciencias exactas en la Universidade Clássica de Lisboa. Le explicó que estaba ya en el último año y le quedaban únicamente tres asignaturas para terminar. Ese tipo de reuniones comenzaban tarde y solían durar casi hasta la madrugada. Empezaron a hablar de temas trascendentales, como siempre que bebían más de la cuenta. Hablaban de viajes y de cosas extrañas que les habían sucedido en ellos. Al llegar su turno, les contó que lo más extraordinario que le había ocurrido jamás había sido contemplar el rayo verde. Ese último rayo de sol que una milésima de segundo antes de desaparecer en el horizonte adopta arbitrariamente un ligera tonalidad verde. Y le había sucedido sin salir de Lisboa, hacía aproximadamente dos años, un atardecer en aquel mismo lugar donde estaban ahora. Algunos dijeron que aquello era imposible, que era incluso un mito literario, un capricho del destino. En la reunión estaba Joao, un profesor de estadística de la Universidad de Coimbra, y quiso sentar cátedra sobre el tema. Calculó incluso las posibilidades reales que tendría una persona de contemplar un fenómeno tan poco frecuente como aquel a lo largo de una vida. El resultado era desolador y jugaba claramente en su contra. Pero no fue una invención o una burla de sus retinas, estaba segura de haberlo visto de verdad. Les explicó incluso que había leído en algún lugar la leyenda que rodeaba al rayo verde que señalaba que quien había podido contemplarlo alguna vez en todo su esplendor era porque poseía una especial sensibilidad y una confianza ciega en el género humano. Y estaba convencida que ése era su caso. Joao se burló de ella. Le dijo que era más difícil confiar en la humanidad que en la física, que el hombre ya había dado a lo largo de la historia suficientes pruebas de su egoísmo y estupidez. Le retó incluso a realizar una práctica muy sencilla. Mandar cien cartas a cien destinatarios elegidos al azar con un mensaje ambiguo, y esperar que al menos uno contestase. El resultado sería comparable, según él, a la posibilidad 14 estadística de contemplar el rayo verde. Cero absoluto. Ella le dijo que aceptaba la apuesta, y que si la ganaba tendría que hablar con el rector para conseguirle una actuación en el auditorio de la Universidad de Coimbra. Así que, para que no hubiera lugar a dudas, fue escribiendo tandas de diez postales cada semana a diez destinos distintos de España, sacando las direcciones al azar de las guías de teléfonos en internet. Y allí estaba él. La prueba estadística palpable de que existía el rayo verde. No tendría más remedio que decirle a Joao que había perdido la apuesta y que le quedaban todavía bastantes fechas disponibles en su calendario de actuaciones. Y la postal que tenía entre sus manos era la prueba definitiva de su triunfo. Imaginemos ahora a un hombre que mira por la ventana del balcón. Su piso está orientado hacia el oeste. Estamos casi a finales de junio. Las noches más largas del año. El calor comienza a ser insoportable en la ciudad y empieza un rosario de deserciones estacionales hacia la costa. Apenas refresca al caer la tarde, y la leve brisa que desciende desde la sierra se agradece como una tromba de agua en medio del desierto. En el pedazo de cielo de la ciudad que le corresponde, se ven a lo lejos recortadas las siluetas de las nuevas torres de Madrid. La Torre de Cristal refleja en su cúspide puntiaguda la última luz del sol del atardecer. Irremediablemente se acuerda de ella. Hace casi seis meses de su viaje a Lisboa. Todo queda ya demasiado lejano. Como en la fase REM de un sueño. A veces duda que fuera verdad. Que tuviera la decisión de presentarse allí llevado por el mensaje incierto de una simple tarjeta postal. Se despidieron justo después de las campanadas de medianoche. La plaza del Comercio estaba repleta de gente celebrando el final de año con el inevitable vino y los tradicionales bizcochos caseros. Ella se sentía culpable. Pensaba que le había utilizado para ganar una estúpida apuesta. Él le dijo que, en todo caso, nadie le había obligado a ir a Lisboa. Que 15 había sido una decisión personal y que sabía que aquel era un viaje de ida y vuelta. Siempre lo supo. Él le habló de su vida en Madrid, de su trabajo en el banco. También le habló de Marta. De su vida vacía y sin perspectivas. Ella le habló de cómo había empezado en el mundo del espectáculo. De sus expectativas para el futuro. De su padre, un marino mercante de origen gallego que le había enseñado desde pequeña a hablar indistintamente las dos lenguas. A llevar el espíritu portuario del fado en las venas desde que siendo una niña iba a recibirle al Portal do Porto y sabía que se quedaría con ella en casa tres meses seguidos. Le explicó que Maria do Carvalho no era su auténtico nombre. Simplemente un nombre artístico. Quedaron en volver a verse algún día, tal vez en Madrid. Él le dijo que podía intentar hablar con la obra social del banco para buscarle alguna actuación para el verano. Quedaron en llamarse cuando terminase el curso académico en la universidad. No le sorprendió saber que Maria do Carvalho no era su auténtico nombre Pero le dijo que, de momento, prefería no conocer su nombre real, que para él ése era y sería siempre su auténtico nombre. Maria do Carvalho. Aquel si era realmente un nombre de fado. Contemplando el escaso horizonte urbano de Madrid desde el balcón del octavo piso de su bloque de edificios, recordó como, antes de descender desde el castillo de San Jorge hacia la parte baja de Lisboa, sentados todavía frente al fin del mundo, con los primeros destellos de las farolas ya encendidas, ella besó delicadamente su mejilla izquierda y ambos contemplaron juntos la última luz del atardecer sobre el Tajo. Pamplona, abril de 2010 16