localización de la industria en España. El mapa industrial

Anuncio

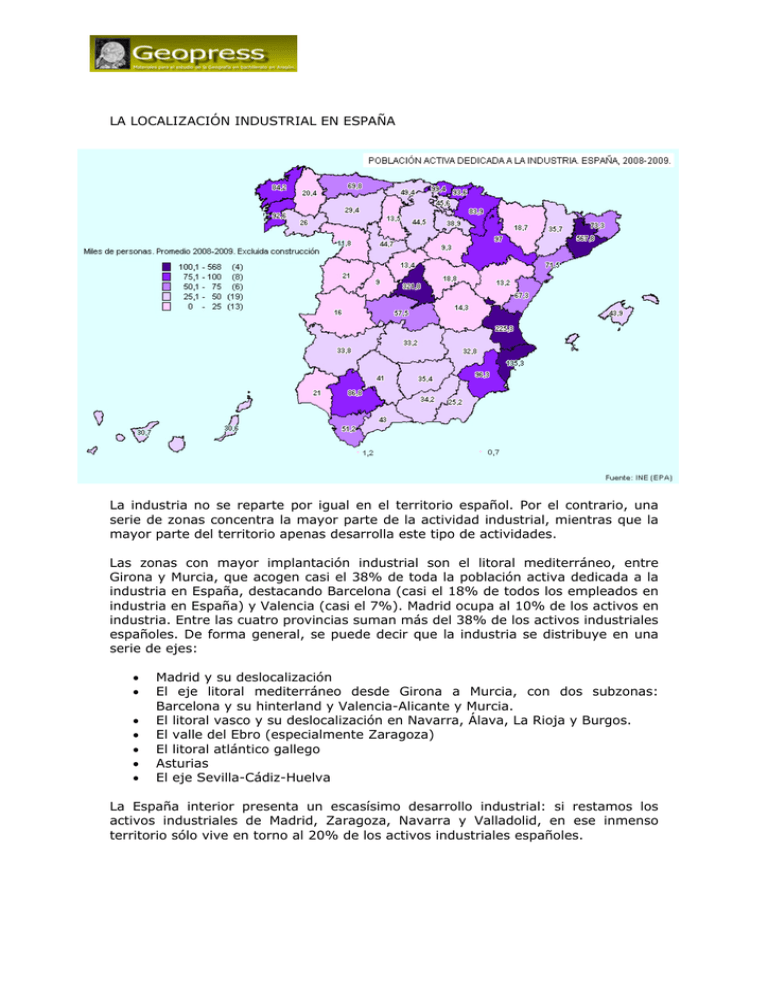

LA LOCALIZACIÓN INDUSTRIAL EN ESPAÑA La industria no se reparte por igual en el territorio español. Por el contrario, una serie de zonas concentra la mayor parte de la actividad industrial, mientras que la mayor parte del territorio apenas desarrolla este tipo de actividades. Las zonas con mayor implantación industrial son el litoral mediterráneo, entre Girona y Murcia, que acogen casi el 38% de toda la población activa dedicada a la industria en España, destacando Barcelona (casi el 18% de todos los empleados en industria en España) y Valencia (casi el 7%). Madrid ocupa al 10% de los activos en industria. Entre las cuatro provincias suman más del 38% de los activos industriales españoles. De forma general, se puede decir que la industria se distribuye en una serie de ejes: • • • • • • • Madrid y su deslocalización El eje litoral mediterráneo desde Girona a Murcia, con dos subzonas: Barcelona y su hinterland y Valencia-Alicante y Murcia. El litoral vasco y su deslocalización en Navarra, Álava, La Rioja y Burgos. El valle del Ebro (especialmente Zaragoza) El litoral atlántico gallego Asturias El eje Sevilla-Cádiz-Huelva La España interior presenta un escasísimo desarrollo industrial: si restamos los activos industriales de Madrid, Zaragoza, Navarra y Valladolid, en ese inmenso territorio sólo vive en torno al 20% de los activos industriales españoles. El reparto de la producción industrial refrenda esas conclusiones. Para caracterizar aún mejor este reparto, se analiza la especialización por ramas industriales. Desde el punto de vista de los objetos producidos, podemos señalar las siguientes especializaciones: • • • • • • • Madrid y su deslocalización presenta una gran variedad: en la provincia de Madrid encontramos industria aeronáutica, mecánica y material de transporte, y en las limítrofes, química, mecánica y una gran abundancia de intensivas en mano de obra (textil, cuero, cerámica, agroalimentaria, etc.) El eje litoral mediterráneo desde Girona a Murcia, la zona catalana es la que presenta una mayor diversificación: material de transporte, química, mecánica, metalúrgica y siderúrgica conviven con otras más tradicionales, como textil, agroalimentaria, cuero y calzado. La zona valenciana también tiene una gran variedad, pero aquí las industrias más avanzadas tienen menor peso, mientras que las tradicionales lo tienen mayor. No obstante, encontramos industrias de material de transporte, mecánica, etc. El litoral vasco, y su deslocalización en Navarra, Álava, La Rioja y Burgos, presenta una mayor especialización en metalurgia, maquinaria, material de transporte y química, aunque también encontramos materiales para la construcción, agroalimentaria o madera y muebles. El valle del Ebro (especialmente Zaragoza) presenta también una gran variedad: junto a material de transporte y maquinaria, encontramos las tradicionales agroalimentarias, piel y calzado o madera y muebles. El litoral atlántico gallego tiene un fuerte desarrollo de la metalurgia, la industria mecánica, la química y el material para el transporte, aunque mantiene los sectores tradicionales agroalimentario, textil o de madera y muebles Asturias mantiene una clara especialización en metalurgia, química, mecánica y material de transporte. El eje Sevilla-Cádiz-Huelva está especializado en industria química, mecánica y agroalimentaria, aunque también tiene desarrolladas las ramas aeronáutica y de material para el transporte. Analizando la especialización regional según las características de su nivel productivo, las actividades de demanda y contenido tecnológico altos se concentran en Madrid y Barcelona, quedando ya a bastante distancia el País Vasco (especialmente Vizcaya) y Málaga, y después Valencia, Zaragoza, Valladolid y Pontevedra. El resto del territorio español presenta números exiguos de ocupados en estos sectores. Desde el punto de vista del peso de las actividades industriales de alto contenido tecnológico en la industria de cada zona, destaca la especialización madrileña, barcelonesa y alavesa, yendo por detrás la de ciertas zonas del valle del Ebro y el alto valle del Gállego (Sabiñánigo). Esta especialización se puede observar también analizando el reparto del Valor Añadido Bruto industrial, lo que pone de manifiesto el nivel de desarrollo tecnológico de cada lugar. Hasta aquí hemos analizado el reparto de la industria y la especialización de cada zona en las diferentes ramas y tipos de industria; no obstante, también puede analizarse el peso que la industria tiene en la economía de cada zona. Para ello estudiamos qué porcentaje de ocupados trabajan en el sector industrial o qué porcentaje de VAB o PIB es aportado por este sector. El reparto de la población activa por sectores simplemente pone de manifiesto la importancia de la industria en la economía de esa zona, mientras que el reparto del VAB también aclara el nivel tecnológico del sector industrial (cuanto más avanzada es la industria más VAB aporta). En general, se observa que la industria es bastante importante en el País Vasco y su zona de deslocalización y en Zaragoza, después nos encontramos con Barcelona y Castellón de la Plana, ya a bastante distancia tenemos a la mayor parte de las provincias de la mitad noreste de España. La falta de coincidencia entre este grado de especialización y el del reparto del número de activos industriales obedece a varias causas, de entre las que destacamos: • • Hay provincias, como Soria, por ejemplo, en el que el número de activos es tan bajo, que los pocos que lo hacen en industria representan un porcentaje elevado. Otras provincias, como Madrid o las del litoral valenciano, tienen una gran variedad de actividades (turismo, servicios, actividades agrarias, etc.) lo que hace que el número de activos ocupados en industria no represente un porcentaje excesivamente elevado. Sobre las causas de esta localización, los manuales suelen establecer un cuadro de factores como estos: 1. Existencia de recursos naturales, que en la actualidad, dado el desarrollo de las comunicaciones y del mercado mundial, es bastante irrelevante. 2. Transporte y comunicaciones que facilitan el acceso a mano de obra, consumidores, materias primas, etc. Es un factor importante a dos niveles: a. Las empresas buscan los grandes nudos de comunicaciones para establecerse para garantizarse la accesibilidad a esos mercados. b. Las empresas utilizan las redes de transporte y comunicaciones para crear redes en las que buscar localizaciones eficientes y externalizaciones. 3. Mano de obra: es uno de los factores de localización más relevantes. Se buscan varios factores: cantidad de mano de obra disponible, cualificación de la misma, costes (salariales y laborales), baja conflictividad (conflictos, nivel sindicación). 4. Las economías de aglomeración (servicios técnicos, información, centros de decisión) se ponderan con las deseconomías de congestión (elevados costes salariales, mayor conflictividad, congestión de tráfico, etc.) 5. Cercanía a los mercados: especialmente importante para los productos dirigidos a la venta masiva. 6. Proximidad a la innovación, para actividades DTCM y DCTA. 7. Factores políticos y sociales, como ayudas, ventajas fiscales, repatriación de beneficios, legislación laboral, estabilidad política, costes medioambientales 8. Calidad medioambiental. Es un factor que atrae a ciertas actividades de alto contenido tecnológico. En España, la localización industrial es heredera de tres procesos clave en los que participan algunos de estos factores: 1. La industralización española. Su punto de partida tuvo dos elementos fundamentales: · Un débil y desestructurado mercado interior que orientó a las escasas empresas industriales de nuestra lenta y tardía industrialización hacia los mercados exteriores. Así, la tradicional actividad manufacturera barcelonesa se fue industrializando orientando una parte importante de su producción hacia la exportación, que se veía favorecida por la condición portuaria de la ciudad. En el caso del litoral vasco, contó también la condición litoral que permitió la exportación de las producciones siderúrgicas hacia el Reino Unido, pero también con la existencia de recursos naturales (mineral de hierro y, al principio, carbón) en la zona. · Un notable déficit de tecnología y capitales que hizo que las empresas buscasen todo tipo de economías, entre las que se encontraban las de aglomeración. El objetivo era asegurar producciones DCTB baratas, que pudiesen competir con las de los países más avanzados. El resultado fue un enorme desequilibrio en el reparto de las localizaciones industriales: Barcelona y su hinterland, el litoral vasco, Valencia, Zaragoza y Madrid (con algo de posterioridad) concentraban la actividad industrial, y el resto del territorio quedaba como un territorio cuyo papel era abastecer de mano de obra (éxodo rural) y de alimentos a las ciudades industriales. 2. En los años sesenta del siglo pasado, comenzaron a ponerse de manifiesto las primeras deseconomías de congestión (problemas de accesibilidad por aglomeración en los fosos industriales, elevación salarial por la existencia de grandes masas de trabajadores con una gran capacidad de presión sindical, etc), paralelamente fue calando la conciencia de la necesidad de llevar a cabo las primeras políticas de Ordenación Territorial: no era sostenible a largo plazo que un país industrial, como comenzaba a serlo España, mantuviese la mayor parte de su territorio con una economía preindustrial, mientras los centros industriales se convertían en enormes concentraciones de actividades y personas. Se hacía necesario, y así lo vieron ya en los llamados “Planes de Desarrollo” elaborados por los gobiernos franquistas, buscar una cierta desconcentración industrial, especialmente de las actividades intensivas en mano de obra, que iban a encontrar en los territorios rurales, de los que partía la población que hasta la fecha llegaba a las ciudades, una mano de obra barata y disciplinada. De esta manera, comenzaron a salir las actividades industriales desde los primeros focos y a crearse nuevas áreas industriales: - A lo largo de las principales carreteras y líneas de ferrocarril, buscando las primeras deslocalizaciones. - Por medio de apoyos y subvenciones hacia algunos puntos del interior rural o del litoral deprimido. De esta forma la industria llegó a algunas zonas del interior (zonas del valle del Ebro, entorno de Valladolid, Huelva y Cádiz, litoral atlántico gallego…) La crisis, desatada a partir de 1973, reforzó estas tendencias desconcentradoras: los focos industriales tradicionales sufrieron el fuerte impacto de la crisis de los sectores intensivos en mano de obra y en energía en los que se había especializado España. Muchas de sus empresas quebraron, y otras iniciaron procesos de reconversión (auspiciados por los gobiernos o por iniciativa propia). Muchos de estos procesos encontraron serias dificultades en los antiguos focos industriales, donde el peso sindical y el de las grandes empresas (cuya fuerte inmovilización de capital e inercias hacía difícil el cambio) eran importantes. Para soslayarlos buscaron nuevas localizaciones (apoyo a la creación de “áreas promotoras”), aunque siempre a lo largo de las vías de comunicación. Así: • Comenzaron las deslocalizaciones de Madrid y Barcelona hacia las provincias de su periferia. La industria valenciano-alicantina, muy diversificada sufría menos la crisis, recibía nuevas actividades y comenzaba a deslocalizar hacia Murcia. • El antiguo “eje cantábrico” entró en una profunda crisis que supuso su ruptura, apareciendo, a partir de 1995-6, un eje vasco que deslocalizaba hacia las provincias limítrofes (Cantabria, Burgos, La Rioja, Navarra, Soria…). • El eje del Ebro cobraba vitalidad recibiendo el impulso de las deslocalizaciones vasca y barcelonesa. • Valladolid se reforzaba como ciudad industrial al utilizar su posición de enlace entre el centro y el cuadrante noroeste (Asturias y Galicia) • El litoral atlántico gallego aprovechaba las ventajas de sus relativos bajos costes laborales para reconvertir su industria. • Andalucía occidental conjugaba las ventajas de sus relativos bajos costes laborales con la falta de competitividad de algunas de las actividades industriales que alojaba. Paralelamente, en los años ochenta, las industrias del automóvil europeas, dentro de sus políticas de deslocalización para hacer frente a la crisis económica, vieron en el mercado laboral español (castigado por la crisis) oportunidades para establecerse: la relativa cualificación de la mano de obra, los bajos costes laborales unitarios y la baja conflictividad de los lugares que eligieron para establecerse. El resultado fue el desembarco de estos sectores DCTM en nuestra economía y el desarrollo de los lógicos eslabonamientos. Estas empresas huyeron de las grandes concentraciones industriales, donde había más conflictividad laboral y mayor nivel salarial, y buscaron lugares tranquilos pero bien comunicados. Así aparecieron por el litoral gallego, por Sagunto, por Valladolid, por Navarra, por Zaragoza, etc. El resultado fue un reforzamiento del tejido industrial de estas zonas. 3. A partir de la segunda mitad de los noventa, a la par que comenzaba un nuevo ciclo expansivo de la economía y de que se reforzaba el proceso de globalización, comenzaron importantes procesos de deslocalización, ya citados, que: · Restaron actividad industrial a los tradicionales focos (salidas hacia el extranjero y hacia zonas del interior español atractivas por sus bajos costes y buenas comunicaciones). · Llevaron actividades industriales desde esos focos a nuevas localizaciones españolas, tanto en zonas próximas y/o bien comunicadas con los focos tradicionales como en zonas del interior que cumpliesen ese requisito. El resultado es el mapa industrial español actual. EL REPARTO DE LA INDUSTRIA EN LA UE Europa, en su conjunto, es una región industrial. No obstante, el reparto de las actividades de este sector no es homogéneo: -El llamado “pentágono europeo”, el territorio que se encuentra entre Londres, París, Milán, Munich y Hamburgo acoge la mayor densidad de actividad industrial y muy especialmente aquella que es más avanzada tecnológicamente y que presenta un futuro más alentador. -Los países del centro y sudeste europeo, recientemente incorporados a la Unión, por el contrario, presentan fuertes cifras de especialización industrial, pero esta se realiza en sectores de escasa intensidad tecnológica y abundante mano de obra. -En el resto de Europa nos encontramos una gran heterogeneidad. En la zona noroccidental del “pentágono” y en algunas regiones de los países nórdicos nos encontramos zonas con industrias atrasadas, pero en la cuenca mediterránea y en la báltica tenemos regiones con industrias que están llevando a cabo una importante y seria renovación industrial. Si analizamos el peso de cada país en el conjunto industrial europeo, observamos claros desequilibrios: -Alemania acapara una cuarta parte del total del negocio industrial comunitario -El conjunto de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y España representan más de las tres cuartas partes del total e ese negocio. -Los países del centro y sudeste europeo recientemente incorporados a la Unión, a pesar de la importancia que el sector industrial tiene en sus economías, suponen menos del 10% del conjunto del negocio industrial comunitario.