Condiciones para las reformas institucionales de organismos de

Anuncio

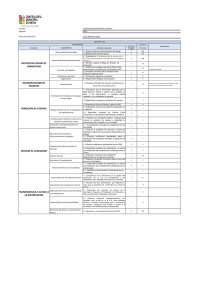

Condiciones para las reformas institucionales de organismos de rendición de cuentas* Galván Cecilia 1. Introducción: El presente trabajo tiene como objetivo encontrar pistas que nos permitan acercarnos a una respuesta a la pregunta general: ¿Cuáles son las condiciones necesarias y suficientes para llevar adelante una reforma institucional en las democracias latinoamericanas actuales que integre el control efectivo del ejercicio de la autoridad pública? Para dicho objetivo se realizará un análisis de dos procesos de creación de instituciones de rendición de cuentas horizontales, la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción en Argentina en el período 1992- 2000, el primero durante el gobierno de Menem (PJ) y el segundo durante el gobierno de De la Rua (UCR). Esta pregunta surge a partir del seguimiento de los debates académicos actuales. Por una parte están las interpretaciones sobre el control de la corrupción y los distintos tipos de accountabilities, donde el énfasis se sitúa en la identificación de la naturaleza de los déficits institucionales en Latinoamérica (O´Donnell: 1994, 1999 y 2000; Schedler, Diamond, Plattner:1999; Smulovitz y Peruzotti: 2002; Shugart: 2000). O por otra parte, se hace hincapié en que la nueva conceptualización del Estado como un órgano destinado a satisfacer las necesidades de los ciudadanos ha contribuido a reconocer la importancia de exigir transparencia y responsabilidad a los funcionarios públicos en el manejo de los fondos (Avritzer: 2000, Cohen: 2000; Bohman: 2000). Pocos estudios explican la temática de la creación de las instituciones de rendición de cuentas como variables dependientes. En efecto, el estudio predominante de la corrupción sitúa a los contextos institucionales como variables independientes, que una vez establecidos, generarán diferentes incentivos para las conductas afines o contrarias a la corrupción o a los abusos de la autoridad. Sin desestimar la importancia de aquellos estudios con los cuales coincido1, el presente proyecto, por lo contrario, intenta rescatar la literatura que estudia * trabajo realizado en el marco de la Beca estímulo de la Universidad Católica Argentina. los procesos de reformas institucionales y vincula al éxito o fracaso de las mismas, es decir el efectivo control horizontal , a la particularidad de la relación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Dentro de estos estudios, la tesis propuesta por Manzetti y Morgenstern2 nos acerca al estudio de procesos de reformas, es decir, la creación de instituciones de control horizontal. El análisis de los casos arriba mencionados de creación institucional ( Auditoría General de la Nación y Oficina Anticorrupción), nos enriquece el estudio de los procesos de reforma de las instituciones democráticas en diferentes dimensiones del fenómeno. En primer lugar, nos permite poner a prueba la hipótesis de Manzetti y Morgerstern, es decir, su estudio nos permitirá verificar si son condiciones necesarias y suficientes las variables explicativas que ellos utilizan para el éxito de las reformas. En segundo lugar, con interés sobre el horizonte de posibilidad de aplicar teorías desarrolladas a partir del estudio del caso americano, y en obvia relación a lo anterior, ¿debemos utilizar como espejo explicativo de las condiciones de los procesos de reforma en los Estados Unidos y/u otros países o debemos detenernos en condiciones específicas, es decir, los contextos institucionales y actores propios del país en estudio? Por último, ¿los procesos actuales de reforma en Argentina, obedecen a la lógica del sistema de pesos y contrapesos, o la inclusión de organismos de rendición de cuentas en la estructura institucional democrática posee una lógica distinta? En el estudio de estos autores se encuentra una afinidad positiva entre el gobierno dividido ( competencia entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo) y las reformas exitosas de control institucional. Aquí argumentaremos que si bien la condición de gobierno dividido puede ser necesaria no es suficiente. Fundamentalmente debido a que las reformas se inician en el ejecutivo. Es decir, en el caso argentino, las variables relacionadas al poder legislativo como lugar en el que se sitúan las motivaciones de control político deben sumar a variables relacionadas a las motivaciones del poder ejecutivo para iniciar dichas reformas. 1 Ver Galván, Cecilia: (2003) “ Sobre los organismos de control de la corrupción” “ Trabajo presentado en el 6º Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político”. Rosario, del 5 al 8 de noviembre de 2003. 2 “Legislative Oversight: interest and institutions in the United States and Latin America” Ponencia presentada en la conferencia “Institutions, accountability and democractic governance in Latin America”, Kellog Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame, 8y 9 de mayo de 2000. 2 La metodología propuesta es a) la contrastación de todas variables de la teoría de reforma de Manzetti y Morgerstern a partir del estudio de los dos casos propuestos con el fin de ver si los sucesos se desarrollan de la manera predicha, b) utilización del método de diferencia propuesto por John Stuart Mill (comparar casos con características generales similares pero valores diferentes de la variable en estudio, buscando otras diferencias entre los mismos ). La variable en estudio, en este caso variable dependiente, es el proceso de reforma institucional. Durante el periodo del gobierno de Menem se estudiará el caso de la Auditoría General de la Nación y durante el gobierno de De la Rua, el caso de la Oficina Anticorrupción. En ambos procesos se tendrá en cuenta como variables independientes: nivel de demanda pública para la reforma, existencia de gobierno dividido/ gobierno unificado, grado de independencia de los legisladores del Poder Ejecutivo ( teoría de Manzetti y Morgenstern) y además se incluirá el grado de motivación del poder ejecutivo en la reforma. 2. Los organismos de control horizontal: accountabilities y checks and balances. En el trabajo clásico de O´Donnell sobre la accountability horizontal3, la preocupación reside en la calidad de las nuevas democracias. Aquí lo relevante es resaltar como problema la falta de accountability horizontal, entendida como el control rutinario de la validez y la legalidad de las acciones del ejecutivo por parte de otras agencias públicas. Este déficit de accountability horizontal resiente la calidad de la democracia distorsionando el intercambio político entre los actores, potenciando unos y silenciando, otros contribuyendo finalmente a lesionar también la accountability vertical. Lo relevante para este estudio es que según O´Donnell (2000) estas características de las nuevas poliarquías las tornan en un tipo diferente: poliarquías informalmente institucionalizadas. Sin embargo, en el caso argentino, tenemos dos momentos de creación de instituciones de control horizontal . Las agencias de control horizontal pueden ser divididas en agencias de balance y en agencias asignadas. Las primeras tienen como actores a los poderes ejecutivo, legislativo y judicial encarnando 3 “Accountability horizontal” en Agora, 1998, núm 8, pp. 5-34. 3 de este modo la tríada clásica del sistema de check and balances del modelo estadounidense. Las agencias asignadas, por su parte, son las agencias de control Ombudsman, Tribunal de Cuentas, Fiscalías, Contralorías y en esta sección incluimos la Auditoría General de la Nación y la Oficina Anticorrupción. ( más adelante resaltaremos las diferencias de funcionamiento). En el trabajo de Luigi Manzetti y Scott Morgenstern se intenta explicar la emergencia de controles por parte de los legisladores al ejecutivo a partir de una configuración de variables ( interest in overseeing): nivel de demanda pública para la reforma, existencia de gobierno dividido/ gobierno unificado, grado de independencia de los legisladores del Poder Ejecutivo. En contextos de presidencialismos democráticos, el interés para controlar la autoridad debe provenir de los legisladores y de esta forma hacer efectivo el modelo de control clásico del sistema de pesos y contrapesos, sostienen estos autores. De aquí surgen diferentes preguntas: ¿es el presidencialismo norteamericano comparable con el presidencialismo argentino? Y en este sentido, ¿la debilidad del control horizontal y de las instituciones democráticas permiten realizar una explicación a partir de los incentivos institucionales? ¿Es el control horizontal sólo control sobre el ejecutivo, qué pasa cuando también el poder legislativo se intenta controlar? 3. Enfoques e instituciones: En los comienzos de los ochentas, las instituciones volvieron al debate académico como variables claves para explicar el surgimiento de cierto orden y de determinados resultados (outcomes) asociados a él, así como su persistencia en el tiempo. Estos enfoques denominados neo-institucionalistas pretendían construir una teoría a partir de los arreglos institucionales que subyacían a los intercambios entre los actores políticos en contextos donde las instituciones estructuraban fuertemente la política y sus resultados. 4 El nuevo institucionalismo apareció como teoría central a partir del estudio de la política americana, especialmente con gran foco en el accionar del Congreso norteamericano (Riker, 1980)4, Este enfoque se centra en la atribución de la estabilidad a las instituciones que se encuentran entre las preferencias de los actores y los resultados. La preocupación del presente artículo nos lleva a la pregunta: ¿es posible explicar a partir de las instituciones (sistemas electorales, relaciones ejecutivolegislativo) determinados resultados, en este caso reformas institucionales exitosas/no exitosas de control horizontal en el caso argentino, entendiendo que se caracteriza por ser una democracias “con problemas de institucionalización” donde conviven instituciones formales e informales? La postura aquí adoptada es, siguiendo a Helmke y Levitky5, que las instituciones informales son reglas compartidas, “que son creadas, comunicadas y fortalecidas por fuera de los canales oficiales”6. Lo relevante de esta caracterización es que se diferencia a las instituciones informales de las instituciones débiles (ineficientes), de la cultura política y de las organizaciones informales, en tanto que se debe separar “las reglas” de “los jugadores”, y por tanto nos permite entrar a comprender sistemas políticos donde las reglas formales y las reglas informales constriñen el accionar de los actores políticos y evitar el abordaje de regímenes débilmente institucionalizados7. Gobierno separado: Legisladores independientes y control efectivo Como se sostiene más arriba, un modelo de explicación de la emergencia del interés de los legisladores en controlar al ejecutivo de acuerdo al modelo norteamericano se encuentra en función de: la existencia de demanda pública para las reformas, la independencia de los legisladores del ejecutivo y un sistema electoral que premie a los políticos reformistas. (cuadro 1) 4 Riker, W: “ Implications from the disequilibrium of majority rule for the study of institutions” American political Science Review, 74 ( 1980) 5 “Informal institutions an comparative politics: a research agenda” Paper for the conference “ Informal Institutions and politics in Latin America “ UN, april 2003. 6 Op cit p.11 7 Feldman, Eduardo: “Building conceptual bridges between institutional theory and governance”, mimeo. 5 Cuadro 1 : Modelo Manzetti-Morgenstern Variables independientes • Demanda pública Variable dependiente (A) de reforma política • Interés en controlar al ejecutivo Independencia de los legislativos del ejecutivo • Sistema electoral a fin con el cambio político La dicotomía en los casos en estudio (Estados Unidos y Argentina) se observaría de la siguiente manera: Variables en estudio EEUU Argentina a sí sí b sí no c sí no Resultado Incentivos para vigilar Sin incentivos para vigilar =Reformas efectivas =Reformas débiles De acuerdo a una primera comparación y siguiendo el método de la diferencia, es claro que en una primera aproximación resalta la hipótesis que las variables clave son la independencia legislativa (presidente como opositor) y un sistema electoral con voto australiano y primarias directas. Es decir, la dinámica del gobierno dividido combinado con alta competencia en la formación de las candidaturas. 6 Lo anterior nos sugieren dos situaciones: por un lado, que encontraríamos una eficaz creación institucional en dinámicas similares al gobiernos dividido8, pero también que en un contexto de gobierno unificado las condiciones de reforma efectiva son inesperadas. Relaciones poder ejecutivo -poder legislativo en la Argentina: A partir del estudio del funcionamiento del Congreso Argentino de Jones, Saiegh, Spiller y Tommassi (2000)9, podemos concluir que se dan dos características básicas que nos acercan a comprender las diferencias entre los comportamientos de los legisladores norteamericanos y los argentinos. En primer lugar, las reglas electorales argentinas ponen la decisión de la reelección del legislador en manos del gobernador provincial o de los jefes partidarios locales más que en las de los votantes del distrito. Esto lleva a que se limite la capacidad de los legisladores de desarrollar una carrera legislativa profesional, reducir los incentivos para la especialización y para desarrollar instituciones legislativas fuertes. Además incentiva acuerdos políticos cruciales laterales entre la rama ejecutiva nacional y los gobernadores provinciales. Por otra parte, las débiles restricciones (constitucionales y judiciales) impuestas a la capacidad del Ejecutivo para emprender acciones unilaterales, limita la capacidad de los legisladores de “entrar en acuerdos duraderos, reduciendo el valor de su pertenencia, y por ende, refuerza la tendencia hacia carreras legislativas más cortas, debilitando aún más los incentivos para desarrollar instituciones legislativas”. A estas conclusiones llegan a partir de un enfoque transaccional para entender el funcionamiento del Congreso Argentino (Spiller y Tommasi: 2000) que interpreta a las políticas públicas como el resultado de intercambios intertemporales (a menudo complejos) entre los políticos. Siguiendo a estos autores, los ambientes que no son propicios para el desarrollo de intercambios políticos intertemporales eficientes van a estar caracterizados por corto-placismo, reglas inflexibles, indecisión, y baja inversión 8 Nos interesa recalar que preferimos utilizar el concepto de “ dinámicas de gobierno dividido“ al uso del concepto llano gobierno dividido en tanto creemos que tiene mayor potencial de operacionalización en relación a los legisladores como oposición al ejecutivo, puesto que la dinámica permanece aún en períodos de gobierno unificado. 9 “Políticos profesionales – legisladores “amateurs”: el congreso argentino en el siglo XX”. Documento CEDI nº 45. (2000) 7 en capacidades, derivando en políticas de baja calidad. La Argentina es uno de estos casos. En particular, el Congreso argentino es visto como el eslabón más débil en el proceso de creación de política pública. Esta perspectiva de transacciones obliga a observar los incentivos de los actores claves para lograr intercambios intertemporales. En el caso de la generación de políticas por el Legislativo, los incentivos de los actores políticos clave están determinados por dos factores fundamentales: las reglas electorales, que afectan sus estrategias dado que se relacionan con los incentivos electorales y el ascenso político; y las reglas del juego dentro y entre las principales ramas del gobierno. Y aquí reside entonces la diferencia entre ambos países en estudio: en Argentina son los líderes partidarios regionales los que asignan los cargos gubernamentales, limitando el control que poseen los legisladores sobre su futuro político y por ende sus incentivos para establecer una carrera legislativa, mientras que en el caso americano los legisladores poseen independencia y por lo tanto poseen incentivos para la carrera legislativa, constituyendo legisladores profesionales. Sumado a esto, en el caso argentino la existencia de restricciones débiles (tanto constitucionales como judiciales) a las acciones unilaterales del Ejecutivo tienden a socavar los derechos de propiedad política de los legisladores, y consecuentemente sus incentivos de carrera y legislativos, mientras que el equilibrio de poderes en el caso del país del norte, provee incentivos contrarios. Reglas electorales y el acceso de los legisladores a la boleta10 En Argentina los diputados son elegidos vía listas partidarias regionales cerradas Esto incentiva a los diputados a adoptar comportamientos que aumentan las expectativas electorales de su partido regional (Molinelli, 1991). Tres grupos partidarios ejercen influencia sobre el armado de las listas regionales de los partidos, definiendo quiénes integran las listas partidarias y que posición ocupan para la elección de diputados: el nivel distrital de la organización del partido, la organización nacional del partido y los miembros rasos del partido (esto es, los meramente afiliados al partido) Los líderes partidarios locales son jugadores claves 10 Esta sección sigue la investigación de Jones et al. (2000) 8 en el proceso de nominación11. Como es probable que los gobernadores deban cargar con una porción desproporcionada de los costos de una primaria divisoria, éstos tienen tanto los incentivos como los medios para arreglar una lista de candidatos negociada. El gobernador debería ser capaz ya de imponer sus propios candidatos, de cooptar a potenciales oponentes, y/o negociar exitosamente un acuerdo con otras facciones del partido. Dado el alto grado de reelección de aquellos gobernadores que la persiguen, el poder de los gobernadores depende, en parte, de si la constitución provincial restringe o no la reelección. Los dos métodos primarios más importantes en Argentina son las primarias cerradas, donde la participación está restringida a miembros del partido, y primarias abiertas, donde pueden participar los no afiliados. Aun en los casos en que se realizan primarias, el partido en algunas oportunidades cambia el orden de los candidatos en la lista que surja del proceso primario Como consecuencia, las organizaciones de nivel nacional tienen más influencia en la composición de la lista provincial, y las posibilidades de realizar una elección interna son mayores (De Luca, Jones y Tula, 2000) Restricciones débiles y presidentes proactivos La diferencia fundamental entre los casos en estudio radica en el funcionamiento del gobierno separado. Mientras que en el caso americano las tendencias a la presidencialización se ven contrarrestadas por una dinámica estructural (Fabbrini): “(…) In fact, in the last two decades, the personalization of the electoral process has led to the depresidentialization of the governmental process – because the President found it difficult to govern with an hostile Congress and an extremely complex Presidency. The candidate-centred politics, weakening the party- in-theelectorate, made electoral re-alignments implausible. The candidate’s party, at the presidential as well as at the congressional levels, made the party- in-the-government impossible. Thus, the increased autonomy acquired by the presidential candidate in the 11 De Luca, Jones y Tula (2000) muestran que la decisión (dentro del PJ y la UCR) de realizar internas depende primero y principal de si el partido controla el gobierno a nivel provincial, y en segundo lugar, de si el gobernador en ejercicio está en condiciones de buscar la reelección o no. 9 electoral process ended up in being matched by a decreased governmental power of the president once in office.” , En el caso argentino “el presidencialismo ha evolucionado en su dinámica institucional hacia una concentración enorme del poder en manos del presidente.....Hecho que no ha redundado en una mayor eficacia en el ejercicio del gobierno”12. La consecuencia de esta diferencia es que mientras que el lugar del accionar político queda fundamentalmente en el lugar del Ejecutivo, restando un lugar “reactivo” al Poder Legislativo, en obvio detrimento de un sistema de separación y equilibrio de poderes. La Auditoría General de La Nación: entre la independencia funcional y las comisiones legislativas La Auditoría General de la Nación se crea en 1992 a partir de la ley 24.156 (que luego obtendrá estatus institucional en 1994, en la reforma constitucional, cuando se incorpore en la sección correspondiente al Poder Legislativo). La Constitución reformada la define como un “organismo de asistencia técnica al Congreso”, siendo el control externo del sector público nacional en sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros y operativos, una atribución propia del poder Legislativo (art. 85 CN). Su función es la de auxiliar al congreso en el control que realiza de la ejecución del presupuesto y de la gestión económica financiera del Estado nacional. Es preciso recalcar que si bien está ligada orgánicamente al PL, no lo está funcionalmente, pero “su estructura orgánica, sus bases internas, la distribución de funciones serán establecidas por resoluciones conjuntas de la Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de cuentas y de presupuesto y de hacienda de ambas cámaras del Congreso de la Nación, por vez primera...” ( art. 116 Ley de Administración Financiera y sistemas de control del sector Público Nacional -LAFSC)13. La AGN viene a completar el esquema 12 Sabsay, Daniel y Onaida José ( 1994) La constitución de los argentinos , ERREPAR, Buenos Aires, 1994. 13 Mack, Adriana: “La Auditoria General de la Nación ( su papel contra la corrupción y la mala gestión)” Paper presentado en el & Congreso Nacional de Ciencia Política, Rosario (2003). 10 de coordinación de poderes, tratando de consolidar el delicado equilibrio entre los poderes. La relación de la AGN con la Comisión Parlamentaria Revisora de Cuentas es de gran dependencia. Esta comisión tiene a su cargo el control de las actividades desarrolladas por la Auditoría. Para el desempeño de sus funciones la comisión debe: a) aprobar conjuntamente con las Comisiones de Presupuesto y hacienda de ambas cámaras el programa de acción anual, de control externo a desarrollar por la AGN b) analizar el proyecto de presupuesto y remitirlo al Poder Ejecutivo c) encomendar a la AGN la realización de estudios, investigaciones y dictámenes, fijando plazos de realización d) requerir de la AGN toda la información que estime oportuno sobre actividades realizadas por dicho ente e) analizar los informes periódicos, pudiendo indicar las modificaciones que estime conveniente introducir f) analizar la memoria anual de la AGN que deberá elevar el 1º de mayo de cada año. Las variables en estudio se encuentran de la siguiente manera: Variables independientes en la creación de la AGN Variables independientes Dinámicas de valor gobierno no Sistema electoral a fin con no dividido cambio político Actor reformista Poder Legislativo Lo que encontramos como resultado de estas dinámicas es un caso de reforma institucional frustrada. 11 La Oficina Anticorrupción : gobierno dividido y presidente proactivo La Oficina Anticorrupción se crea14 mediante la ley 25.233 en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Días después de la asunción del Presidente De la Rúa, el decreto 102/99 reglamentó las competencias y facultades. El diseño institucional de la misma consistió en darle jerarquía legal (que contó con el voto justicialista en el Senado) y asignarle funciones y funcionarios por decreto. Según la Oficina Anticorrupción la corrupción es “un fenómeno complejo, cambiante y que se adapta a las circunstancias del medio ambiente. Existen diversos tipos de corrupción y se deben instrumentar políticas de estado por separado o complementarias para poder disminuir su ocurrencia. (...) Esta es una de las razones principales que llevaron a crear una Oficina Anticorrupción en la Argentina que sea a la vez preventiva y represiva conformada mediante una estructura que sea adaptable a las diversas circunstancias que el contexto externo (político, social y económico) e interno impongan a lo largo del tiempo15. La Oficina se compone de dos áreas bien diferenciadas y complementarias, pero que poseen independencia funcional. La Dirección de Investigaciones, encargada de recibir denuncias y llevar adelante investigaciones, presentar dichas denuncias ante el Poder Judicial y constituirse como querellante; y la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia, cuya tarea es la definición de políticas públicas de prevención. La Oficina es presidida por el Fiscal de Control Administrativo cuya tarea es coordinar las actividades de ambas Direcciones y fijar las políticas generales de trabajo y supervisión. Refleja la división general que presenta la Convención Interamericana contra la Corrupción, que establece definiciones de tipo preventivo, así como cuestiones tradicionalmente asociadas a la esfera penal. 14 Sobre el contexto político de la creación de la OA ver Charosky, H (2002). De Michele, R.: Aprendizaje en materia anticorrupción a través su actuación. Oficina Anticorrupción Argentina. 15 12 Algunas de las soluciones propuestas incluyen estrategias que amplían el acceso a la información, reducen la discrecionalidad y mejoran la calidad de la decisión administrativas (se trata de mecanismos tales como las audiencias públicas, elaboración participada de normas, mecanismos de consultas sobre prestaciones, mecanismos de consulta sobre cualidades de los documentos licitatorios, etc.)16 La Oficina Anticorrupción en Argentina desde su creación en 1999 trabaja en dos frentes: impulsando los controles horizontales y mejorando la transparencia y el acceso a la información. Las funciones de la OA son: • Recibir denuncias que hicieran particulares o agentes públicos sobre situaciones y/o entes donde se sospecha pudo haber actos de corrupción. • Investigar preliminarmente a los agentes a los que se atribuya la comisión de alguno de los hecho de corrupción • Investigar preliminarmente a toda institución o asociación que tenga como principal fuente de recursos e aporte estatal, en caso de sospecha razonable sobre irregularidades de la administración. • Denunciar ante la justicia competente los hechos que, como consecuencia de las investigaciones practicadas, pudieren constituir delitos. • Constituirse en parte querellante en los procesos en que se encuentre afectado el patrimonio del estado • Llevar el registro de declaraciones juradas de los agentes públicos y evaluar y controlar el contenido y las situaciones que pudieran constituir enriquecimiento ilícito o incompatibilidad en el ejercicio de la función . • Elaborar programas de prevención de la corrupción y de promoción de la transparencia en la gestión pública. • Asesorar a los organismos del Estado para implementar políticas o programas preventivos de hechos de corrupción. 16 Ver www.anticorrupcion.jus.gov.ar 13 Asimismo, en la Argentina la Oficina Anticorrupción desempeña tareas sumando dos grupos indispensables a la hora de actuar contra la corrupción: la comunidad internacional y organizaciones de la sociedad civil. La vinculación internacional le permitió trabajar para la adopción por parte de los Estados Miembro de la CICC de un mecanismo de Seguimiento para evaluar la efectividad en el cumplimiento de dicho acuerdo y con organizaciones de la sociedad civil, se elaboró el Primer informe de la comisión de seguimiento del cumplimiento de la Convención Interamericana contra la Corrupción . Este ejemplo permite conjeturar la eficacia de la misma para mejorar los niveles de transparencia en la gestión pública, incorporando las dimensiones de acceso a la información, participación ciudadana y monitoreo entre estados. De acuerdo al interés del trabajo es necesario identificar las variables en estudio de acuerdo al presente caso: Variables independientes en la creación de la OA Variables independientes Dinámicas de valor gobierno sí Sistema electoral a fin con no dividido cambio político actor reformista Poder Ejecutivo Lo que encontramos como resultado de estas dinámicas es un caso de reforma institucional exitosa. Conclusiones y una agenda de investigación: Los casos presentados nos presentan distintas relaciones de las variables. Por un lado, en el caso de la AGN, en un contexto de gobierno unificado, los legisladores no poseen incentivos para controlar, confirmando la predicción de Manzetti y Morgenstern; 14 por otra parte, en el caso de la OA, si bien nos encontramos en un contexto de gobierno dividido, el actor que instaura la reforma creando el organismo de control es el Ejecutivo, por lo que no se confirma la teoría puesto que los legisladores no poseen incentivos independientes del Ejecutivo por controlar. Distintas conclusiones se nos acercan. En contextos institucionales disímiles, donde las configuraciones institucionales operan diferentemente, los actores a tener en cuenta pueden variar. Los incentivos para el cambio institucional, lejos de ser propiedad del Poder legislativo, en Argentina provienen del Ejecutivo (cualquiera fuera su orientación). La debilidad del Legislativo, como consecuencia de carrera políticas por fuera del ámbito parlamentario, atestigua la relación entre un sistema de nominación de las candidaturas regido por líderes regionales y pocos incentivos para desarrollar carreras legislativas. Cabe aquí agregar que entre otros aspectos17, desde el institucionalismo histórico se proclama en contra de estudiar las instituciones sin tener en cuenta el contexto en el cual se originan y en el cual interactúan. Esto, sostienen, no sólo lleva a no comprender cómo se origina el cambio institucional sino que también puede llevar a sobreestimar algunas instituciones en detrimento de otras. Recogiendo esta recomendación, podríamos agregar, que una propuesta de agenda de investigación relevante para países que no funcionan “a la americana” debería contemplar un estudio minucioso sobre las configuraciones institucionales, con el objeto de detectar cuáles son las instituciones relevantes para estudiar el cambio y de qué modo son relevantes18. 17 18 Thelen y Steinmo, 1992. “which institutions matter and how they matter?” (Hall and Taylor, 1998:16) 15 Bibliografía -Acta de Buenos Aires Sobre el Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. -Avritzer, Leonardo. “teoría democrática, esfera pública y deliberación” en Revista Metapolítica nº 14, vol. 4, México: 2000. -Behn, Robert: Rethinking Democratic Accountability, Brookings Institution, Washington, DC 2001. -Bohman, James. “La democracia deliberativa y sus críticos” en Revista Metapolítica nº 14, op. cit. -Charosky, Hernán “ Honestos y audaces: realizaciones y límits de la política anticorrupción” en Novaro (comp.) El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad, Grupo Editorial Norma, 22002. -Cohen, Joshua. “Procedimiento y sustancia en la democracia deliberative” en Revista Metapolítica nº 14, op. cit. 16 -Colombo, Gherardo. “Global crime, corruption and accountability investigations into corruption in Milan”, Boston, 5-8 marzo, 1999, mimeo. -Colombo, Gherardo. “Sobre las investigaciones de la magistratura italiana en los casos de corrupción contra la administración pública”, 1993, mimeo. -De Michele, Roberto: “Aprendizaje en materia de corrupción y anticorrupción a través de su actuación” Oficina Anticorrupción Argentina. -De Michele, Roberto: “Confianza, interés público y corrupción”, mimeo. - Feldman, Eduardo: “Building conceptual bridges between institutional theory and governance”, mimeo. -Flujograma del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Documento de Trabajo de la Dirección de Planificación de Políticas de Transparencia. Oficina Anticorrupción. - Galván, Cecilia: (2003) “ Sobre los organismos de control de la corrupción” Trabajo presentado en el 6º Congreso Nacional de Ciencia Política de la Sociedad Argentina de Análisis Político”. Rosario. -Huther, Jeff y Anwar Shah. “Anti-corruption Policies and Programs: A Framework for Evaluation”, mimeo. -Kenney, Charles. “Reflections on horizontal accountability: democratic legitimacy, majority parties and democratic stability in Latin America”. Ponencia presentada en la conferencia “Institutions, accountability and democratic governance in Latin América”, Kellog Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame, 8 y 9 de mayo de 2000. -Klitgaard, Robert. "Controlando la corrupción". La Paz: Fundación Hans Seidel y Editorial Kipus, 1992. -Manzetti y Morgenstern . “Legislative Oversight: interest and institutions in the United States and Latin America” Ponencia presentada en la conferencia “Institutions, 17 accountability and democractic governance in Latin America”, Kellog Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame, 8y 9 de mayo de 2000. -Molinelli, N. Guillermo Presidentes y congresos en Argentina: Mitos y realidades. GEL, 1991. -Moran, Jon, Alan Doig y David Watt. “Managing Anti-Corruption Agencies”, mimeo. -Nino, Carlos. "Un país al margen de la ley". Buenos Aires: Emecé, 1992. -O´Donnell, Guillermo. “ Delegative Democracy” Journal of Democracy vol 5 nº 1, enero, 1994. - “ Further thoughts on horizontal accountability” Borrador para la conferencia “Institutions, accountability and democratic governance in Latin América”, Kellog Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame, 8 y 9 de mayo de 2000. - “Horizontal accountability in new democracies” en Andreas Schedler, Larry Diamond y Marc Plattner (editors) The self-restraining state: power and accountability in mew democracies. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999. -Organización de los Estados Americanos. Cuestionario sobre la Ratificación e Implementación de la Convención Interamericana Contra la Corrupción. Respuesta de la República Argentina. -Palermo y Novaro Política y poder en el gobierno de Menem, grupo Editorial norma, 1995. -Pieth, Mark. "Del ideal a la realidad: Cómo lograr la permanencia de las nuevas normas globales" en Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. "Las reglas del juego cambiaron: La lucha contra el soborno y la corrupción" Paris: Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, 2000, pp. 51-63. -Pope, Jeremy. “The Need for, and Role of, an Independent Anti-Corruption Agency”. TI Working Paper, 13 de agosto, 1999. 18 -Prats, Joan. “Reinventar la burocracia. Construir la nueva gerencia publica”, mimeo. -Reisman, Michael. "¿Remedios contra la corrupción? (Cohecho, cruzadas y reformas)". México: Fondo de Cultura Económica, 1981, pp. 11-139. -Rose-Ackerman, Rose: Trust, Honesty and Corruptionn: Reflection on the StateBuilding Process, Archives of European Sociology, 2001 -Rose-Ackerman, Susan: La corrupción y los gobiernos, Siglo XXI, , España, 2001. -Schedler, Larry Diamond y Marc Plattner (editors) The self-restraining state: power and accountability in mew democracies. Boulder: Lynne Rienner Publishers, 1999. -Shugart, Moreno y Crisp. “ The accountability déficit in Latin America” Borrador para la conferencia “Institutions, accountability and democratic governance in Latin América”, Kellog Institute for International Studies, Universidad de Notre Dame, 8 y 9 de mayo de 2000. -Smulovitz y Peruzzotti Controlando la política, Temas, 2002. Legislación: -Ley 24.759 Convención Interamericana contra la Corrupción. -Ley 25.188 Ley de Ética de la Función Pública Decreto 152/97 Oficina Nacional de Ética Pública -Ley 25.233 Ley de Ministerios Decreto 102/99 Oficina Anticorrupción Decreto 808/2000 Ética en el ejercicio de la Función Pública Resolución 1000 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos Ética en el ejercicio de la Función Pública -Ley 24.759 Convención Interamericana contra la Corrupción. 19