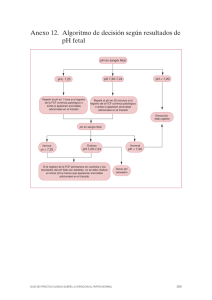

evaluación de las situaciones de riesgo de pérdida de bienestar

Anuncio