naturales - Lectura y Vida

Anuncio

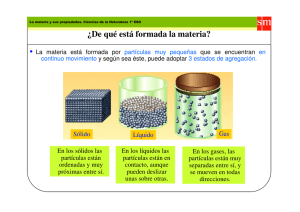

ANA ESPINOZA* LA ESPECIFICIDAD DE LAS SITUACIONES DE LECTURA EN “NATURALES” En este artículo nos proponemos comunicar algunas reflexiones alcanzadas en una investigación cuyo objetivo es estudiar condiciones didácticas para las situaciones de lectura que favorezcan una buena aproximación al conocimiento disciplinar y al aprendizaje de la lectura de textos expositivos del área. Con esta intención, se analizan características específicas del texto expositivo de Ciencias Naturales, se hace referencia a la intencionalidad de la enseñanza en el área y se consideran condiciones didácticas que permiten instalar un propósito lector de manera que, con anterioridad al trabajo con el texto, los alumnos tengan preguntas “genuinas o propias” sobre el contenido que en él se desarrolla. En la secuencia de enseñanza diseñada para esta investigación, la realización de experimentos se mostró fértil al permitir generar un escenario de debate entre las diferentes posturas de los alumnos en cuyo contexto la lectura de un texto se mostró casi indispensable. No existe, sin embargo, una estrategia para instalar un propósito lector que pueda considerarse a priori válida para cualquier texto ya que requiere, en cada caso, una reflexión dentro de la problemática disciplinar. 6 Presentación Con frecuencia se considera que, a determinada edad, los niños aprendieron a leer o deberían haberlo hecho y que esta adquisición es responsabilidad del alumno o, en todo caso, de la enseñanza en clases de lengua materna. Así, cuando desde el área de Ciencias Naturales se concibe una secuencia didáctica para enseñar contenidos que requieren leer textos expositivos, la lectura no es tenida en cuenta como contenido a enseñar. Al menos dos ideas sustentan esta concepción: que la interpretación de un texto no está íntimamente relacionada con los contenidos específicos, y que se aprende a leer en un momento de la vida sin considerar que constituye un proceso que se profundiza en cada acto de lectura (Espinoza, 2001). El reconocimiento de las dificultades involucradas en la interpretación de textos expositivos del área y el desconocimiento acerca de cómo intervenir desde la enseñanza para ayudar a los alumnos en este proceso, nos llevó a concebir la realización de un trabajo de investigación. El objetivo es identificar condiciones didácticas para las situaciones de lectura que favorezcan una buena aproximación al conocimiento disciplinar y al aprendizaje de la lectura de textos expositivos del área, dado que ambas apropiaciones constituyen herramientas para la formación del alumno dentro de la escuela y, también, fuera de ella. Nuestra preocupación se orienta a desplegar y precisar el significado particular que adopta enseñar a leer textos expositivos en clases de Ciencias Naturales (Lerner, 1996). La investigación mencionada “La lectura en Sociales y Naturales: Objeto de enseñanza y herramienta de aprendizaje”1, adopta un carácter interdisciplinario por requerir conocimientos de las didácticas de la lectura y de las Ciencias Naturales. Se propone estudiar el funcionamiento de una secuencia de enseñanza diseñada por el equipo de investigación, y desarrollada en situaciones de clase con alumnos de 12-13 años. La secuencia prevé que los alumnos trabajen en la realización de experimentos y actividades de escritura para problematizar los contenidos2, antes de proponer la lectura de un texto. Dicha secuencia fue estudiada en situación de clase –registradas por integrantes del equipo– en tres cursos diferentes. El contenido seleccionado para la secuencia didáctica es el de “discontinuidad de la materia”, que en la escuela comienza a enseñarse alrededor de los 12 ó 13 años. La elección del concepto de discontinuidad de la materia está vinculada a su caracterización como concepto estructurante del área y a que coloca en primer plano la necesidad de interpretar el carácter modélico de lo que se dice. Esta última cuestión, que suele estar bastante oculta en otros contenidos de las Ciencias Naturales, agrega interés y complejidad al estudio, en tanto ofrece una buena oportunidad para entender mejor las posibilidades de los alumnos de interpretar que la ciencia no describe la realidad sino que construye modelos para intentar explicarla. Se está concibiendo entonces la conveniencia de realizar una investigación didáctica sobre la lectura con un texto que se supone de difícil interpretación. Consideraciones acerca de la edad de los alumnos, la historia escolar y los obstáculos que deben movilizarse para aproximarse a los conceptos mencionados, llevaron a precisar los contenidos, vinculados a la discontinuidad de la materia, que se incluirían como objeto de enseñanza. Sintéticamente, se seleccionaron las siguientes ideas en el marco de las que la teoría propone: ◆ Que la materia está constituida por unidades discretas, las partículas, de tamaño tan pequeño que resultan invisibles y que se encuentran en continuo movimiento en cualquier estado de agregación (sólido, líquido o gaseoso). ◆ La existencia de modelos para el estado sólido, líquido y gaseoso que se diferencian por la movilidad del sistema de partículas y, por lo tanto, por la interacción entre ellas. ◆ La fertilidad de estas ideas para explicar muchos fenómenos. Entre ellos, los cambios de estado, la dilatación, la disolución. Intentaremos en este artículo esbozar una primera repuesta a la pregunta: ¿qué significa que el docente se haga cargo de enseñar a leer textos expositivos en Ciencias Naturales? Para desarrollar ideas acerca de la especificidad de la lectura en Ciencias Naturales, parece pertinente considerar tanto la singularidad del texto expositivo del área como la intencionalidad de la enseñanza. El texto expositivo en ciencias Numerosos autores (Sutton, 1997; Jacobi, 1987) distinguen entre una lógica vinculada al trabajo de investigación y otra relacionada con la comunicación formal de esa producción en la que un reordenamiento de los procedimientos desarrollados durante la investigación da lugar a una presentación fuertemente estructurada. Este proceso conduce a una presentación de ese conocimiento cargada de “objetividad” y, por lo tanto, a la elaboración de un discurso que ha perdido las marcas de la especulación y la subjetividad. Si bien los potenciales lectores de estos textos, que pertenecen a la comunidad científica, habitualmente conocen esta condición, la situación continúa contribuyendo a mantener una cierta ilusión positivista en la concepción acerca de la naturaleza de este conocimiento. El texto científico suele incluir referencias a elementos seleccionados de la realidad, a algunos de los pasos y de los procedimientos realizados en interacción con esos elementos, así como al registro de datos o mediciones efectuadas durante el trabajo. Estas referencias permiten al lector, familiarizado con ese campo de conocimiento, reconstruir en parte los procesos que dieron lugar a las nuevas ideas que así se vuelven susceptibles de ser sometidas a renovados procesos de validación. Dicho de otra manera, el texto de ciencia “normal”3 expone las ideas elaboradas –en el marco de la producción teórica existente– como resultado de una construcción originada por la detección de un problema y concebidas en interacción particular con ciertos elementos tomados de la realidad, que así se constituyen en argumento para sostenerlas al mismo tiempo que un marco posible para su refutación. 8 Las ideas elaboradas por la ciencia se expresan a través de una terminología específica. El texto científico utiliza un discurso que procura ser riguroso, preciso y aséptico. Los términos son monosémicos o monorreferenciales en un determinado momento histórico. Se sitúan en el contexto de un cuerpo de conocimientos ya existente y compartido con el interlocutor. Ha- bitualmente, el discurso es denso o cargado de información con empleo de frases y párrafos breves, y una organización estándar o uniformada. Dichas características suelen ser tomadas como rasgos propios de la escritura científica. Estos textos utilizan, además, formas de comunicar el conocimiento que son propias de cada disciplina: los gráficos, los esquemas, los símbolos, las expresiones matemáticas están cargadas de significación específica porque el lenguaje responde a la lógica interna disciplinar. En particular, la utilización de metáforas o analogías, cuya inclusión fuera bastante menospreciada en la concepción positivista de las ciencias, resulta en la actualidad una modalidad frecuente y prestigiada, para la comunicación en ciencias. Esta condición o característica del texto está relacionada con el proceso de producción científica ya que es reconocido el importante papel que el pensamiento metafórico ha jugado en las ideas que los investigadores comienzan a tener en la interpretación de los objetos de estudio. Como dice G. Ciapuscio (2003: 60) “La metáfora, habitualmente considerada como una figura del lenguaje con funciones ornamentales, es estudiada en los últimos tiempos como un potente instrumento del pensamiento, una fuente de explicación y en su posible papel heurístico en la investigación de la naturaleza”. Es interesante introducir, a los fines de nuestro trabajo, una distinción entre la metáfora utilizada habitualmente en el texto literario y en el texto científico. Se supone que en el texto literario tiene una función estética y que el lector puede tomarla con mayor libertad para sumergirse en imaginarios mundos posibles. Pero, en el texto científico la relación de correspondencia entre los distintos elementos comparados tiene una función explicativa y se espera que sea tomada por el lector en un sentido más restringido. El texto expositivo didáctico en Ciencias Naturales Con la intención de caracterizar el texto escolar de Ciencias Naturales, se incluyen algunas consideraciones generales, que se retoman en el próximo apartado para hacer referencia, específicamente, al texto utilizado en el marco de esta investigación. Actualidad del conocimiento. Si en los textos científicos es posible encontrar producciones de la ciencia con ideas nuevas u originales, estos conocimientos no suelen incluirse en el texto didáctico porque lo que mayoritariamente se enseña en la escuela en el área de Ciencias Naturales, está ampliamente consensuado en el campo científico. Ésta es una de las razones por las que, habitualmente, los textos escolares del área no presentan diferencias importantes entre unos y otros en la selección de contenidos. En todo caso, las diferencias se encuentran en su desarrollo, por ejemplo, en el lenguaje utilizado, en el lugar que ocupa la ilustración y la información que aporta, en la utilización de analogías y en la concepción de ciencia. Transposición didáctica y concepción de ciencia. El proceso de transformación que sufren los textos de carácter científico, anteriormente mencionado, se agudiza a medida que es reescrito para un público cada vez más amplio. Es lo que Sutton (1997) señala al referir- se a la transformación de un “lenguaje como sistema interpretativo” a un “lenguaje como sistema de etiquetaje” El texto escolar constituye prácticamente la última etapa de este proceso. Esta característica juega un papel principal en la interpretación, bastante desvirtuada, que alumnos y también docentes alcanzan acerca del tipo de conocimiento que es la ciencia. La imagen que habitualmente los alumnos tienen es la de una serie acumulativa de descubrimientos realizados por personajes dotados con la capacidad de ver el mundo más allá de la mayoría, en los cuales los experimentos están distanciados de la teoría y el conocimiento avanza direccionalmente, gracias a los nuevos aportes tecnológicos, en un sentido cada vez más certero. La concepción acerca de la naturaleza de la ciencia interviene fuertemente en la comprensión del sentido con el que es tomado un conocimiento específico elaborado en este marco. ¿Qué aprende un alumno al que no se le ofrece la oportunidad de aproximar se a la manera en que el conocimiento es construido? 9 Recursos lingüísticos. Habitualmente, los escritores de textos didácticos intentan disminuir la distancia entre el lector y el texto utilizando un lenguaje que recupera algunas pautas del texto científico “suavizadas” con un estilo más coloquial. Esto puede generar en los alumnos la sensación de que el texto es fácil. Sin embargo, lo leído suele estar disponible sólo para ser repetido en un determinado tiempo o para localizar en el texto las partes que permiten responder a preguntas del docente. En los libros de texto las ilustraciones pueden ser muy banales, con una función predominantemente decorativa o, por el contrario, ser una importante fuente de información. Entre estas últimas y con cierta frecuencia, las ilustraciones poseen un marcado nivel de abstracción. Utilizan herramientas matemáticas (gráficos de barras, circulares o cartesianos con diferentes unidades y escalas) que obligan a actualizar y resignificar la herramienta matemática en relación con el contenido específico que se intenta comunicar o usan simbología específica de la física, la química o la biología, incluyen abundancia de rótulos con terminología técnica, y están acompañados de epígrafes que aclaran o agregan información (Astofi y Ginsburger-Vogel, 1987). Aun en el caso de que el lector ya esté familiarizado con formas de representación abstractas, el contenido específico que se comunica a través de ésta requiere un complejo proceso de interpretación. ¿Estará advertido un alumno de esta complejidad? Con frecuencia los textos incluyen analogías que intentan favorecer la construcción de representaciones acerca del tema. Habitualmente, se utiliza una analogía cuando el autor quiere comunicar una idea que considera importante y que no se muestra sencilla de ser interpretada. Pero, para interpretar el sentido con el que la analogía se propone, es necesario comprender en qué se asemejan y en qué se distancian el análogo y el fenómeno en estudio. 10 Polisemia del lenguaje. Los textos de Ciencias Naturales son difíciles. Para acceder a un conocimiento del área, siempre hace falta recurrir a otros conceptos con el que está íntimamente relacionado. Es casi imposible concebir, por ejemplo, un abordaje del concepto de materia sin hacer referencias a las sustancias, a la temperatura, al calor, a los estados de agregación (sólido, líquido y gaseoso), por mencionar sólo algunos conceptos que no constituyen necesariamente objeto de enseñanza en el momento de la lectura. Cada uno de estos términos remite a un concepto en el campo científico que el alumno no posee, aunque disponga de ciertas ideas sobre éstos. Muchos de esos términos son polisémicos: Tienen una o varias acepciones en el lenguaje cotidiano y otra más estricta o rigurosa en el campo científico. Así, cuando en un texto figura “los gases se escapan del recipiente” se supone que el autor no quiere atribuirle intencionalidad a este estado de la materia. Si bien un lector formado en el área no necesita de dicha aclaración, muchos alumnos confieren a la expresión una condición animista. El animismo, la atribución del mismo comportamiento macroscópico observable a lo microscópico, así como el carácter modélico de lo que se dice, constituyen dificultades inherentes al conocimiento específico que el texto no puede permanentemente aclarar. Inaccesibilidad de la argumentación. Si bien se reconoce que los textos expositivos pueden incluir una trama argumentativa, es interesante analizar la distancia que en este sentido puede existir entre el texto científico y el didáctico. Existe una manera de argumentar que alcanza a ser “capturada” por un alumno y que un texto didáctico puede incluir. Es el caso en el que se argumenta a favor de un concepto, modelo o teoría, mostrando las variadas situaciones en que éstos se utilizan de manera explicativa. Pero existe otro plano: aquel que intentaría dar cuenta de la manera o de las condiciones en que esas ideas fueron construidas y las razones que llevaron a abandonar otras que gozaron de aceptación en otros contextos históricos. Es en este último sentido que el texto didáctico no puede argumentar: Es el mismo recorte de contenidos que permite poner esas ideas sobre el papel, el que restringe la posibilidad de incluir dicha argumentación. Interpretación descriptiva o interpretativa. Un texto admite diferentes niveles de interpretación. En los extremos, se puede hablar de una lectura más pegada a lo descriptivo y otra de carácter explicativo. Esta afirmación no supone un proceso cronológico sino diferentes posibilidades, afectadas por los conocimientos de los que dispone el lector y por las condiciones en las que se efectúa la lectura. Dado que los textos expositivos del área comunican modelos y teorías científicas, este segundo nivel, de carácter explicativo, permite comprender de qué y cómo se habla en ciencias y utilizar dichos modelos como herramienta para la interpretación de los fenómenos en estudio. ¿Cómo accede un alum no al carácter explicativo cuando el texto se ofrece para aprender aquello que, se supone, desconoce? El texto sobre discontinuidad de la materia utilizado en la secuencia de enseñanza y las interpretaciones de los alumnos El capítulo seleccionado, “La naturaleza que no vemos” del Libro de la naturaleza y la tecnología 8 de la editorial Estrada, posee características que consideramos interesantes para el trabajo: ◆ Ofrece algunas marcas que permiten interpretar el carácter modélico del discurso. ◆ Aborda, centralmente, los contenidos seleccionados para la secuencia. ◆ Incluye algunas, pocas, informaciones que dan cuenta de que el conocimiento actual sobre el tema fue una construcción realizada a través del tiempo. ◆ Aporta varias situaciones en las que la teoría se muestra explicativa, lo que puede ser interpretado como un nivel posible de argumentación a su favor. ◆ Presenta algunas de las características discursivas del género expositivo dentro del área. Para entender mejor la situación del alumno frente al texto, resulta interesante referirse especialmente a los distintos niveles o modos con los que el texto puede ser interpretado: Como ya se mencionó, es posible construir una aproximación, que llamamos descriptiva, a la que la mayoría de los alumnos tiene acceso. Más rápida o más tardíamente, todos los niños pueden decir que el texto se refiere a que la materia está constituida por partículas. Se interpreta que es la posibilidad de acceder a esta comprensión lo que hace decir a los alumnos que el texto es fácil. En el texto utilizado se advierte una intencionalidad de transmitir que lo que se dice no es tan difícil. Las frases son simples, la titulación y la subtitulación ofrecen orientaciones al lector, los términos son, en general, sencillos o conocidos y parece haber una preocupación por no obstaculizar su interpretación con sobreabundancia de nombres técnicos. Por ejemplo, el texto incluye la siguiente expresión: “a mediados del siglo XVIII, se desarrolló una teoría conocida con el nombre de teoría cinéti co molecular de la materia. Nosotros la llama remos, simplemente, teoría de las partículas en movimiento”. Sin embargo, las situaciones de lectura registradas permiten interpretar que intentar mostrar como fácil aquello que no lo es, corre el riesgo de no favorecer la situación del alumno sino enmascarar el problema. Existe otra manera de interpretar el texto, la que llamamos explicativa, vinculada a la condición modélica del discurso. Esta interpretación está condicionada por la posibilidad de capturar el sentido con el que el discurso científico debería ser tomado: Empezar a admitir que un modelo teórico no está necesariamente diciendo cómo es el mundo sino hablando acerca de cómo se lo está pensando. Cualquier texto escolar sobre la discontinuidad de la materia intenta comunicar conocimientos de carácter bastante extraño al pensamiento cotidiano. Por ejemplo, que las partículas que se supone constituyen la materia son tan pequeñas que no son visibles, que nunca fueron vistas. Además, y a pesar de no haber sido nunca vistas, el texto señala que las partículas están en constante movimiento. La mayoría de los chicos interpreta que las partículas no pueden verse a simple vista pero que sí serían visibles con un microscopio sofisticado como el que, imaginan, disponen los cientí- 11 ficos. La condición de movilidad de las partículas parece ser bastante admisible para el estado líquido, ya que resulta hasta cierto punto consonante con el comportamiento observable de los materiales en ese estado. Pero concebir la movilidad de las partículas en el sólido, se aleja notoriamente de la idea intuitiva que habitualmente se tiene de este estado de la materia. Para la mayoría de los alumnos cabe entonces formularse la pregunta: “¿cómo es posible hablar acerca de la existencia de las partículas y aún más referir a sus características cuando nunca fueron vistas?”. Esta pregunta permite pensar que el alumno no entendió que la ciencia no está diciendo “verdaderamente” que la materia está constituida por partículas, sino que esa idea es una fértil herramienta interpretativa. En el texto se utilizan analogías para la comunicación del conocimiento y a la mayoría de los chicos les cuesta interpretarlas. Por ejemplo, incluye esta expresión: “[…] se supone que las partículas que forman un sólido tiemblan u oscilan permanentemente en sus lugares como si fuesen pasajeros senta dos en un ómnibus que transita una calle empe drada”. La analogía resulta útil para algunos alumnos y “ridícula” para otros. Es posible que para muchos chicos lo ridículo pueda estar más en lo que se dice que en la comparación elegida. Es claro que resulta absolutamente necesario generar un espacio donde se discuta en qué sentido el análogo se asemeja a la representación que hacemos del objeto de estudio y en qué sentido se distancia. 12 Es posible localizar dificultades para interpretar el texto ligadas a lo que el texto no incluye porque el autor no se propone incluir, vinculado al recorte de contenidos que deliberada e inevitablemente se realiza (idea de vacío, estructura de las partículas) y otros ligados a los supuestos del autor acerca de las aproximaciones que los alumnos pueden tener sobre algunos conceptos a los que es necesario hacer referencia para construir el discurso (calor, energía, temperatura, sustancia), pero que no constituyen objeto de enseñanza en el momento de la lectura. Hay otras cuestiones que el texto no explicita y que, por su condición de texto, no sería posible en cada caso explicitar. Son vacíos que el lector llenará en su interacción con él, donde juega fuerte el conocimiento que se tiene sobre el tema. Por ejemplo, el texto incluye una ilustración en la que se muestra cómo se encuentran los cables telefónicos al costado de una ruta al mediodía y al amanecer. El epígrafe que acompaña la ilustración, es el siguiente: “El calor al mediodía dilata el material con el que se construyeron los cables; de este modo, quedan más flojos que al amanecer. La mayo ría de los materiales, cuando absorben calor, aumentan de tamaño. Esto se debe a que sus partículas se agitan más y, en consecuencia, ocupan un espacio mayor.” Para analizar algunas interpretaciones de los alumnos, se transcribe un fragmento de una clase. Se registran interacciones entre la docente (D) y dos alumnos (J) y (Le): Le: Nosotros pensamos que al dilatarse el material… al dilatarse, las partículas… J: Aumentan de tamaño… Le: Se agitan más… J: Se vuelve más pesado Le: No, ocupan un tamaño mayor J: Porque las partículas… las partículas de calor, que las partículas del cable absorbían las partículas de calor… D: ¿Estás diciendo que cuando el cable absorbe calor, está tomando partículas de calor y entonces pesa más? Le: para mí no, porque en la experiencia que hicimos, la cera en estado sólido y líquido pesa igual… Para quien dispone de la teoría, el texto “dice” que al agitarse más las partículas se separan, ocupando más volumen en conjunto. Cuando leen, algunos alumnos entienden que se produce un aumento en el tamaño de cada partícula. Otros interpretan que debido al calor los cables aumentan de peso. La ilustración incluida en el texto –en la que al amanecer los cables están tensos y al mediodía caen con forma de curva– parece reforzar esta idea. En sus explicaciones consideran que al entregarle calor se produce un aumento en el peso debido a que las “partículas de calor” se incorporan al cable. Esta idea, muy frecuente, ha sido estudiada y responde a la concepción del calor como sus- tancia que históricamente se conoce como “calórico”. Esta posibilidad de lectura, de carácter explicativo, está a su vez dificultada porque el nivel de argumentación del texto es bajo. Aun en el caso de que se pueda admitir la discontinuidad y las características que se le atribuyen a las partículas, queda como problema argumentar cómo se origina esta interpretación. ¿Cómo da ría cuenta un texto escolar de por cuáles cami nos la ciencia llegó a lo que actualmente se piensa? ¿Qué llevó a desestimar ideas anterio res? ¿Cómo jugaron los conocimientos de la época, la experiencia, la inspiración, la imagi nación? Pero incluir en el mismo texto el pensamiento actual y consideraciones sobre concepciones superadas y razones que llevaron a su desestimación, pareciera agregar una complejidad difícil de ser gestionada en este nivel de la escolaridad. El texto seleccionado comienza con una primera página en la que se refiere a los modelos, las hipótesis y las teorías e incluye consideraciones acerca de que éstos expresan suposiciones acerca del mundo. En la segunda página reitera el término “suponer”, pero ya en la tercera, abandona esta expresión y comienza a dar informaciones acerca de cómo “es” el mundo. Es claro que los alumnos de 12-13 años no disponen del concepto de modelo científico, cuya construcción requiere un largo proceso de aproximaciones a través de variadas situaciones de enseñanza, y no una construcción previa, separada de la adquisición de conceptos para los que se reconoce su carácter modélico. Los alumnos tienen dificultades para discriminar entre el significado del término suponer en lo cotidiano (supongo que mañana voy al cine) y la acepción que se le está dando en el texto, ligada justamente al carácter interpretativo de lo que se dice en ciencias. Algunos chicos dicen que usan el término porque, como las partículas son muy pequeñas, el autor no está seguro. Otros creen que falta experimentar sobre el tema. Hay un obstáculo epistemológico, que interviene en la interpretación del conocimiento de naturaleza científica, que cobra fuerza en este contenido específico, y que está localizado en la interpretación sobre el funcionamiento del mundo centrada en el sentido común. ¿Cómo puede un alumno interpretar que todo lo que se dice res ponde al carácter modélico del discurso cuan do no dispone de dicho concepto, del que no puede disponer, ya que éste será susceptible de ser construido en interacción con muchos mo delos, cuestión que indudablemente requiere de mediaciones del docente? Enseñar a leer textos expositivos dentro del área La intencionalidad de la enseñanza en Ciencias Naturales está dirigida a que el alumno se apropie de un conocimiento específico. En este trabajo, se analizan condiciones que favorecerían que esa apropiación pudiera gestionarse con la lectura de textos expositivos. Aceptada la idea de que la interpretación de un texto está condicionada por el marco conceptual del lector, su lectura se propone entonces con la intención de modificar ese conocimiento. Al considerar el marco conceptual del alumno, se está incluyendo no sólo la cercanía o distancia que el mismo tiene con el conocimiento disciplinar, sino también su formación como lector. Interpretar cuáles son las dificultades y las posibilidades que ofrece un texto lleva a efectuar consideraciones acerca del recorte particular de contenidos y de la rigurosidad con la que el conocimiento es presentado. Para considerar estos aspectos, será necesario entonces identificar lo que el texto “dice” y lo que deliberadamente deja “sin decir” (la selección de contenidos y su formulación) así como lo que está confusamente dicho y lo “no dicho”4. La interpretación de un texto, concebida como construcción entre el texto y el lector, estará entonces fuertemente relacionada con la posibilidad de “compensar” eso “no dicho”. Esta dificultad, acentuada por todo lo que el alumno desconoce, deberá ser atendida desde la enseñanza y estará marcada por la intencionalidad didáctica con la que se concibe la situación de lectura. Enseñar Ciencias Naturales requiere que esa situación de lectura sea desplegada en el interior de una secuencia didáctica que permita establecer relaciones entre ese conocimiento específico y otros, trabajados en diferentes oportunidades, de manera de que el mismo se inserte en un proyecto más amplio de enseñanza en el área. Los aportes de la didáctica de la lectura acerca de las situaciones que favorecen la interpretación de un texto permitieron otorgarle valor al hecho de que el lector disponga de intere- 13 ses que lo conduzcan a la lectura (Lerner, 2002). Desde esta concepción, el docente procuraría generar condiciones didácticas para instalar un propósito para la lectura –que no lean para satisfacer el deseo del maestro– que favorezca su involucramiento en la actividad propuesta y la formación de lectores autónomos. Se interpreta que, para leer textos del área, dichas condiciones deberían estar concebidas desde una perspectiva disciplinar de manera que, con anterioridad al trabajo con el texto, los alumnos tengan preguntas “genuinas o propias” sobre el contenido que en él se desarrolla. Instalar ese propósito lector requiere entonces una reflexión dentro de la problemática disciplinar. En la secuencia diseñada para este trabajo de investigación, la realización de experimentos para observar, pensar, imaginar y discutir interpretaciones posibles, se mostró herramienta fértil en la medida que permitió generar un escenario de debate entre las diferentes posturas de los alumnos, en cuyo contexto la lectura de un texto sobre el tema se mostró deseable, casi indispensable. No existe, sin embargo, una estrategia para instalar un propósito lector que pueda considerarse a priori válida o preferencial para cualquier texto. 14 Cuando nos referimos a la interpretación de un texto expositivo, desde la enseñanza de las Ciencias Naturales, estamos pensando en aquella que se muestra más próxima a los contenidos por los cuales fue seleccionado. Es decir, una interpretación posible, que no es la única y que implica un sesgo particular del texto e incluso una posible fragmentación. En este sentido, enseñar a leer textos expositivos también significa que el docente intervenga para ayudar al alumno a entender que se intenta interpretar un texto de una cierta manera y focalizar entonces el trabajo en algunos de los aspectos que se desarrollan. Esta intencionalidad otorgada a la lectura podrá ser comunicada al alumno por la manera en la que el docente gestiona, por ejemplo, la localización de fragmentos del texto en los que se desarrollan ideas relacionadas con el propósito de lectura y no significa que deba elaborar un discurso por fuera de ese texto, acerca de qué es leer o cómo debería hacerse. Esta caracterización responde a consideraciones acerca de cómo se lee y para qué se lee en las prácticas sociales que se toman como referencia. Con frecuencia, fuera de la escuela, un lector que tiene curiosidad o que necesita ampliar sus conoci- mientos sobre un tema, ya tiene preguntas sobre ese asunto y busca respuestas para modificar, profundizar, confirmar o desestimar las ideas que poseía. No siempre se lee todo un material. A veces se intenta localizar aquellas partes en las que supone podrá encontrar satisfacción a sus intereses. Las intervenciones del docente en las situaciones de lectura para aprender Ciencias Naturales estarían entonces fuertemente condicionadas por los objetivos de la secuencia y por la manera en que ésta se articula con otras secuencias anteriores o posteriores. El docente que interviene para ayudar a que el lector pueda construir un significado ajustado al proyecto de enseñanza, intenta “expandir” el texto “rellenando” selectivamente con aquello que el texto, por su condición de texto o por cuestiones ligadas a la lógica del conocimiento en juego no dice, de manera que el lector pueda aproximarse al significado que se quiso comunicar. El texto se “expande”5 fundamentalmente agregando información: contextualizando la producción de ese saber (dando información a los alumnos acerca del momento histórico científico en que aparece esa pregunta en la ciencia); proponiendo otros usos de la teoría en cuestión (dando ejemplos de cómo la teoría explica fenómenos que se pueden observar en la vida cotidiana); orientando hacia la localización de los datos en los que se apoya el texto o estableciendo relación con otras situaciones que pueden ser del dominio de los alumnos y que el texto no incluye; aportando precisión sobre los términos técnicos que el texto utiliza y a los que el alumno puede estar otorgándole otros significados, más ligados a su uso cotidiano. Habitualmente, un lector formado considera la necesidad de confrontar su interpretación en un ir y venir dentro del mismo texto o en un intercambio con otros lectores. Pero esa actitud no suele estar incorporada entre los alumnos, quienes deberán aprender a buscar marcas en el texto que ayuden a revisar y ajustar la interpretación alcanzada. En este sentido, las analogías, que normalmente aparecen cuando lo que se comunica es conceptualmente importante y difícil de acceder o interpretar, demandan al docente anticipar intervenciones para ayudar a los alumnos a identificar pistas textuales que permitan localizarlas (como si fuera…, es posible comparar…) y capturar el sentido con que son utilizadas. En la secuencia didáctica mencionada, utilizamos dos textos6, en distintos momentos y con distintas funciones. El análisis que realizamos en este artículo se vincula al trabajo realizado con el texto utilizado para que los alumnos estudien las ideas aportadas por el conocimiento científico. Si bien los textos científicos, incluso hasta un cierto nivel de divulgación, pueden comunicar distintas posturas o teorías para explicar los fenómenos, dada la naturaleza del objeto en estudio y el tipo de conocimiento que se produce, esas controversias no son susceptibles de ser interpretadas por alumnos que se encuentran en el nivel de la EGB. Lo que llega a la escuela, y que consideramos necesita ser enseñado, es un discurso bastante homogéneo que dispone de amplio acuerdo en la comunidad científica. Esto significa que no es dable encontrar textos escolares que ofrezcan diferentes posturas o que aborden aspectos marcadamente diferenciados que justificarían la necesidad de que los alumnos tomen contacto con esta diversidad. Por otra parte, las dificultades que ya ocasiona la interpretación de un único texto caracterizado como difícil permiten pensar que la inclusión de varios agregaría excesiva complejidad a su gestión en la clase. Por supuesto, el contenido específico que se esté trabajando puede modificar esta modalidad. no, fundamentalmente, para que participen del discurso que se elabora en ciencias, es decir del lenguaje específico de este tipo de conocimiento, que al decir de J. Lemke (1997) se parece más al escrito que al habla. ◆ La situación de lectura se concibe como parte de una secuencia de enseñanza en la que se articula con otras actividades que le otorgan sentido y que permiten establecer relaciones entre los conocimientos trabajados en otros momentos de la misma secuencia o en otras. ◆ Parece conveniente instalar un propósito lector a partir de la problematización de los contenidos específicos designados para la enseñanza. Se supone que esta problematización será más fructífera en la medida en que se proponga en relación con los nudos conceptuales que se quieren abordar con la lectura. ◆ Instalar un propósito lector provoca habitualmente un sesgamiento en la interpretación de los conocimientos que aporta el texto. La manera en que se sesga está condicionada por la multiplicidad de decisiones didácticas tomadas en la secuencia. Se interpreta que leer para aprender Ciencias Naturales admite un sesgamiento que está vinculado a las prácticas sociales de lectura en el área de conocimiento. Esta cuestión también lleva a concebir como posible lecturas del texto fragmentadas y lecturas que sigan un orden diferente del que de hecho propone el autor. ◆ Existe una especificidad de lo “no dicho” en el texto que requiere de un trabajo didáctico particular. Hay un “no dicho” en el uso de expresiones tales como “la ciencia supone que la materia está constituida por partículas...” en la que el texto no aclara el significado con el que debe tomarse el término “suponer”. Pero también hay otros “no dichos”: el sentido con que debería ser tomada una analogía; lo que el texto no incluye por no considerarse dentro del discurso científico pero que constituyen ideas que los alumnos suelen tener y que fueron objeto de discusión antes de la lectura del texto (por ejemplo, que las partículas no son seres vivos o que no se ablandan, achican o engordan); el significado que adoptan formas gráficas de transmitir información de uso habitual en el campo de conocimiento específico. En síntesis Seguidamente, se incluyen una serie de enunciados que intentan “pasar en limpio” las interpretaciones acerca de la especificidad de la lectura en el área de Ciencias Naturales, a las que fue posible arribar y que pretenden constituirse en objeto de discusión: ◆ La lectura de textos expositivos del área ocupa un lugar prestigioso como herramienta para acceder al conocimiento específico dentro y fuera de la escuela. En este sentido, ideas ya esbozadas al inicio de la investigación, llevaron a titular el trabajo: “La lectura en Naturales: Objeto de enseñanza y herramienta de aprendizaje”. El desarrollo del trabajo permitió imprimirle nuevo énfasis a la cuestión señalada al reflexionar acerca del estatus otorgado al texto en la medida en que éste no sólo se visualiza como fuente de información para que los alumnos contrasten, amplíen o modifiquen sus concepciones si- 15 Notas Referencias bibliográficas 1. La investigación fue reconocida como proyecto UBACyT AF48, del 2000, UBACyT F 149 (2001-2002), F 612 (2003) y dirigido por la Lic. Beatriz Aisenberg. El equipo de investigación funciona con dos subequipos: uno en Ciencias Sociales y otro en Ciencias Naturales. El grupo que trabaja en el área de Ciencias Naturales está integrado en la actualidad por: Egle Pitton, Adriana Casamajor, Silvina Muzzanti, Mariana Ornique y coordinado por Ana Espinoza. Comenzó en el año 2000 y actualmente continúa con el código F180 (2004-2007) bajo la dirección de la Lic. Delia Lerner. Las reflexiones que se incluyen en este artículo son producto del trabajo compartido en el equipo Astolfi, J.P.e Y. Ginsguyer-Vogel (1987) “Sur la lecture des manuels de biologie.” Aster N° 4. Recherches en Didactique des Sciences Expérimentales. INRP. París, Francia, p. 33-63. 2. La problematización de los contenidos tiene la intención de instalar un propósito para la lectura. Esta cuestión se desarrolla en este artículo en un apartado posterior. 3. La denominación “ciencia normal” se toma según T. Kuhn. Refiere a los momentos de producción estable de la ciencia en la que prevalece un paradigma y esa producción se encuadra dentro de éste. 4. La expresión “no dicho” está tomada de D. Olson (1998) y refiere al sentido, no explicitado en el texto, con el que lo escrito debería ser tomado. 5. Con la expresión “expande” nos referimos a señalamientos que puede efectuar el docente en situación de lectura. Aunque en este caso no se consideran, es necesario aclarar que dichas informaciones también podrían buscarse con la apertura a otros textos. 6. Los dos textos a los que se hace referencia son: un fragmento de “Átomo, viaje a través del cosmos subatómico” de Isaac Asimov utilizado al inicio de la secuencia, y el ya mencionado de la editorial Estrada. Ciapuscio, Guiomar (2003) “Metáforas y Ciencia.” Ciencia Hoy, vol. 13, n° 76, p. 60-66. Espinoza, Ana (2001) “La Lectura en Naturales: Objeto de Enseñanza y Herramienta de Aprendizaje.” Actas del I Congreso Nacional de Didácticas Específicas. 1º a 3 de febrero, Granada, España. Jacobi, Daniel (1987) “Quelques formes du savoir savant dans les discours de vulgarisation scientifique”. Aster N° 4. Recherches en Didactique des Sciences Expérimentales. INRP. París, Francia, p. 91-115. Lemke, Jay (1997) Aprender a hablar ciencia. Lenguaje, aprendizaje y valores. Barcelona: Paidós. Lerner, Delia (1996) “¿Es posible leer en la escuela?” Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura, año 17, n° 1, p. 5-24. Lerner, Delia (2002) “La autonomía del lector. Un análisis didáctico.” Lectura y Vida. Revista Latinoamericana de Lectura, año 23, nº 3, p. 6-19. Olson, D. (1998) El mundo sobre el papel. Barcelona: Gedisa. Sutton, C. (1997) “Ideas sobre la ciencia e ideas sobre el lenguaje.” Alambique. Didáctica de las Ciencias Experimentales, nº 12. Barcelona: Graò, p. 8-32. Este artículo fue recibido en la Redacción de LECTURA VIDA en octubre de 2005 y aprobado para su pu blicación en diciembre del mismo año. Y * Licenciada en Ciencias Químicas, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, UBA. Docente en la Cátedra de Didáctica de Nivel Pri mario (Jefe de Trabajos Prácticos), Carrera de Ciencias de la Edu cación, Facultad de Filosofía y Letras, UBA. Profesora adjunta, División de Pedagogía Universitaria, Departamento de Ciencias de la Educación, UNLu. Coordinadora del equipo de investigación “La lectura en contextos de estudio: Objeto de enseñanza y herra mienta de aprendizaje”, dirigido por la Profesora Delia Lerner, Proyecto UBACyT. Asesora en el área de Ciencias Naturales en es cuelas primarias y secundarias de la Ciudad de Buenos Aires. 16 N O V E D A D ¡YA apareció! CD-R om ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲ PEDIDOS A: Asociación Internacional de Lectura Lavalle 2116, 8 o B C1051ABH Buenos Aires, Argentina Telefax: 4953-3211 Fax: (54-11) 4951-7508 E-mail: [email protected] ▲ ▲ ▲ ▲ 17