“Tradición y renovación” Por Emir Rodríguez Monegal En América

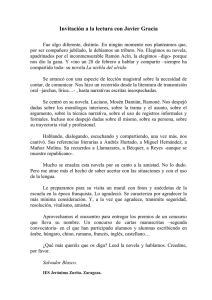

Anuncio